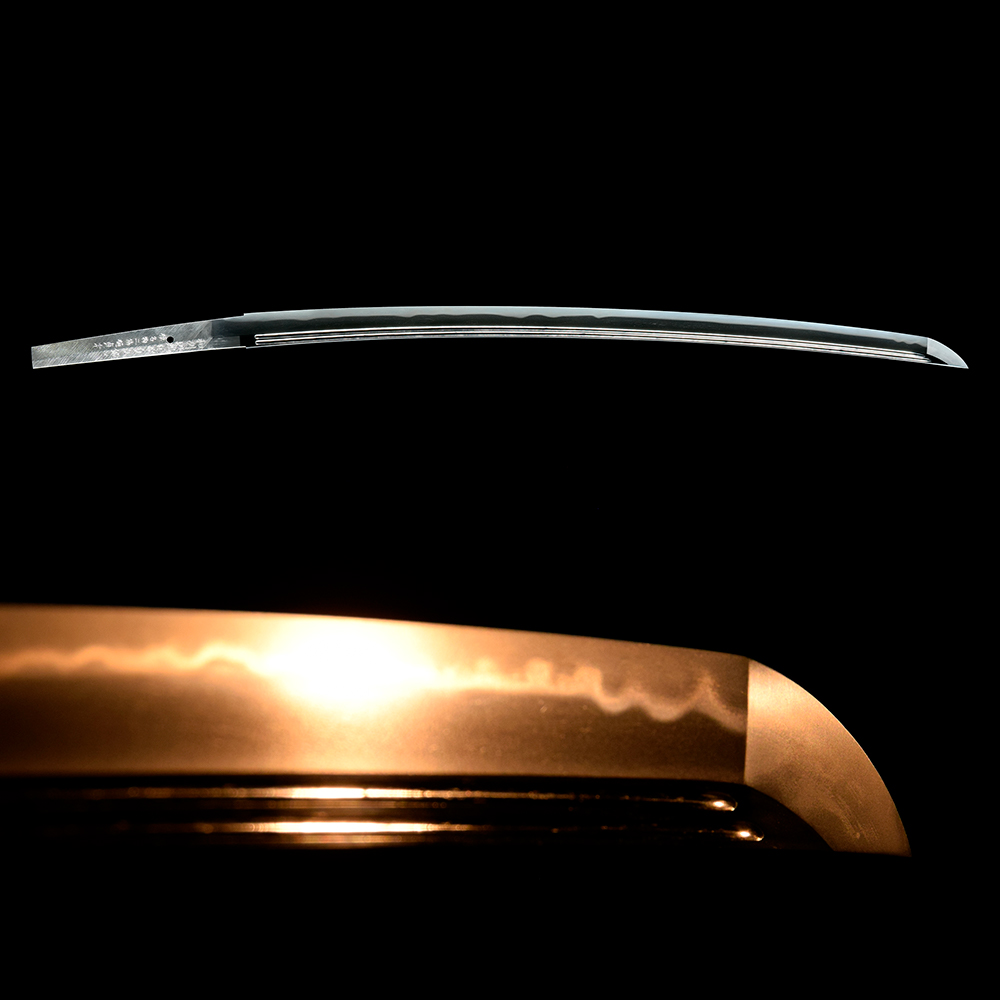

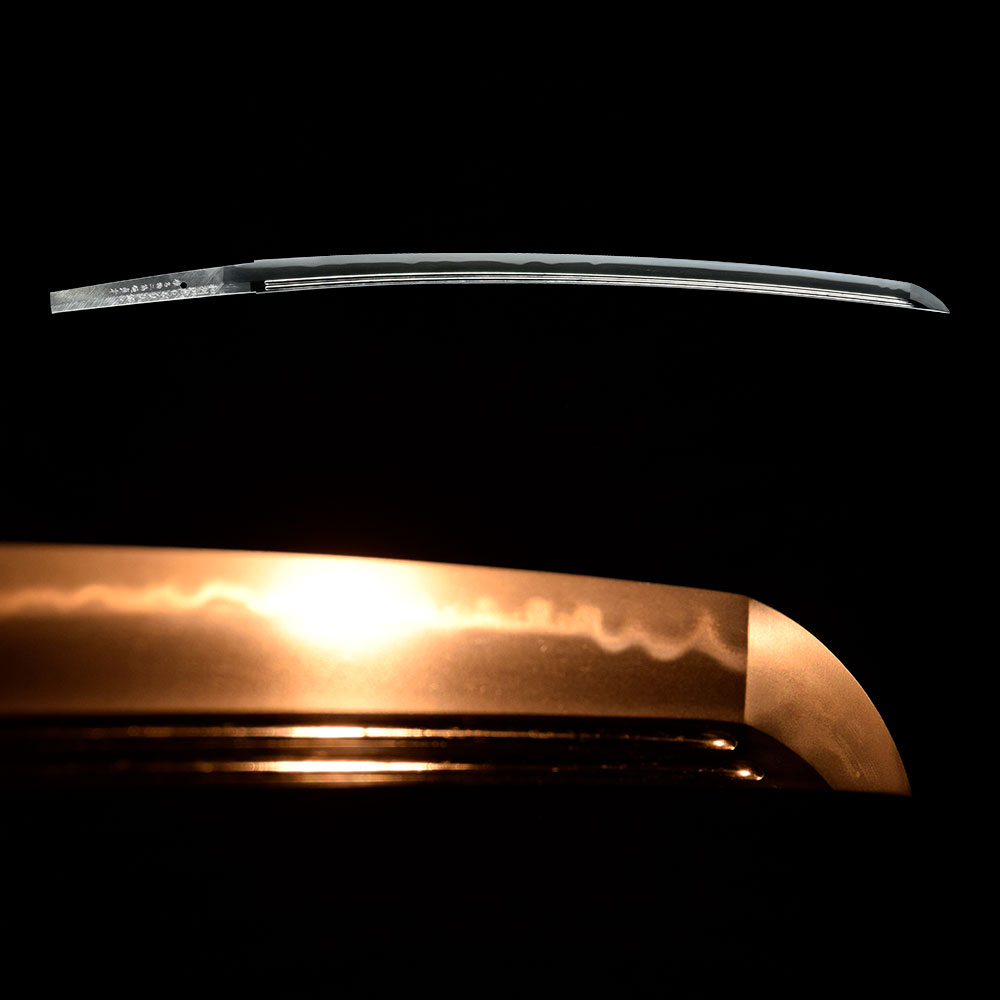

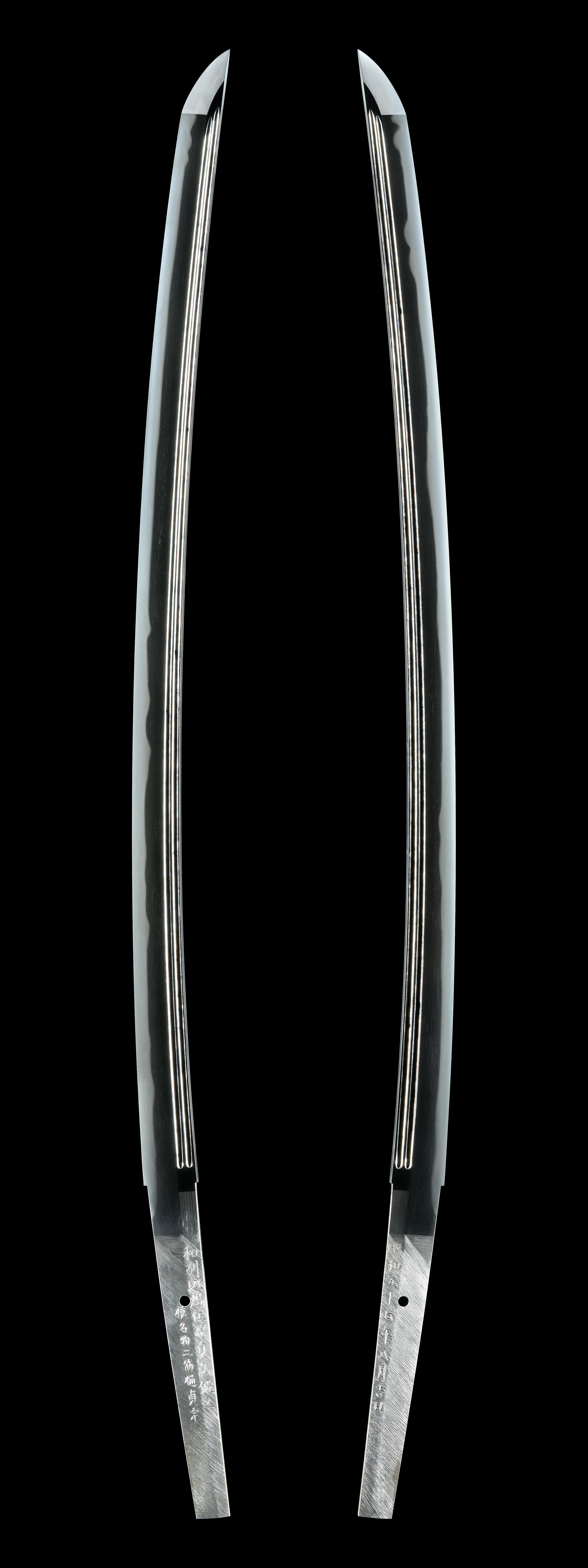

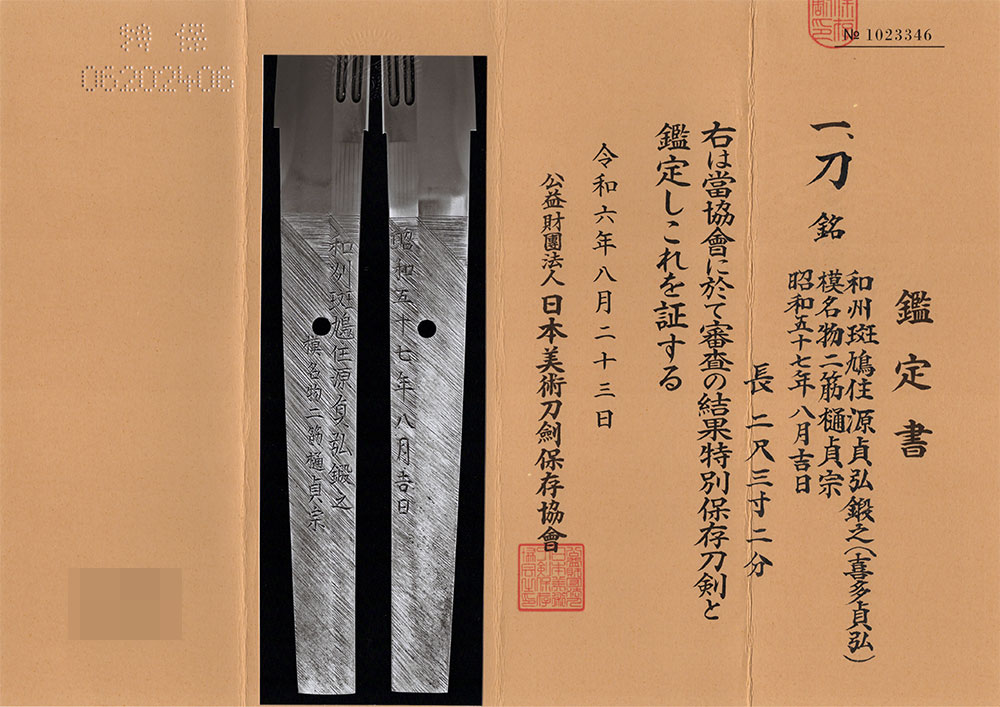

和州斑鳩住源貞弘鍛之模名物二筋樋貞宗 昭和五十七年八月日- Washu Ikaruga ju Minamoto Sadahiro Meibutsu Futasujihi Sadamune - 2-1657

¥2,200,000

税込

関連カテゴリ

刃長70.4センチ 反り1.9センチ

元幅33.7ミリ 元重ね6.8ミリ

物打幅28.3ミリ 物打重ね5.3ミリ

横手位置幅25.7ミリ 松葉先重ね4.9ミリ

裸身重量769グラム。

昭和57年(1982) The latter period of Showa era

昭和57年9月17日 奈良県登録

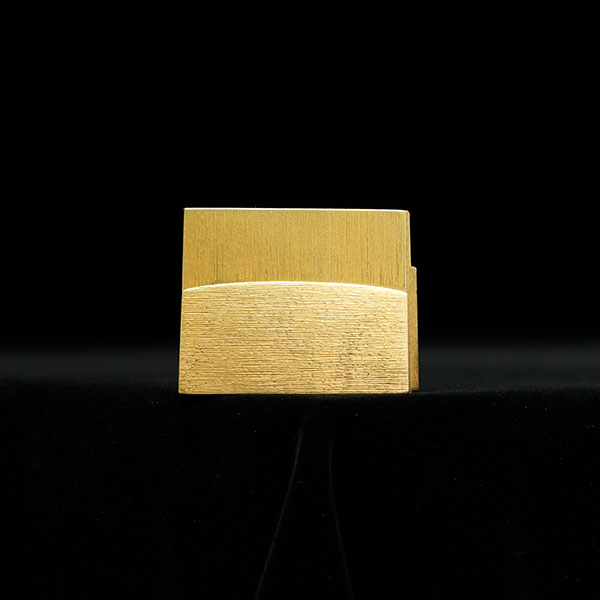

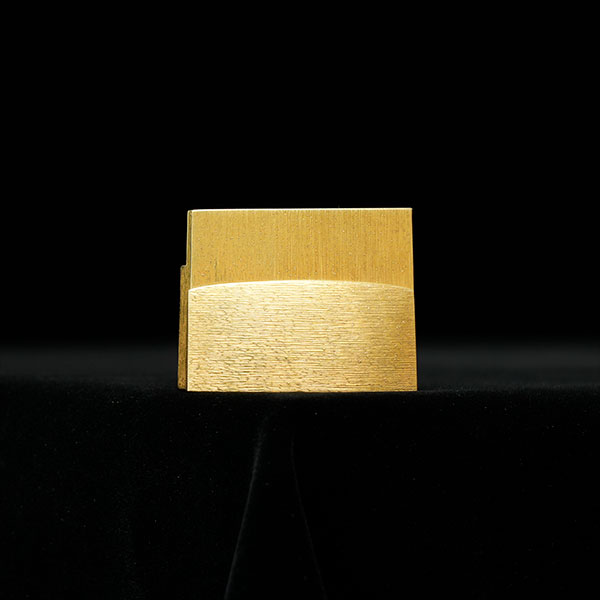

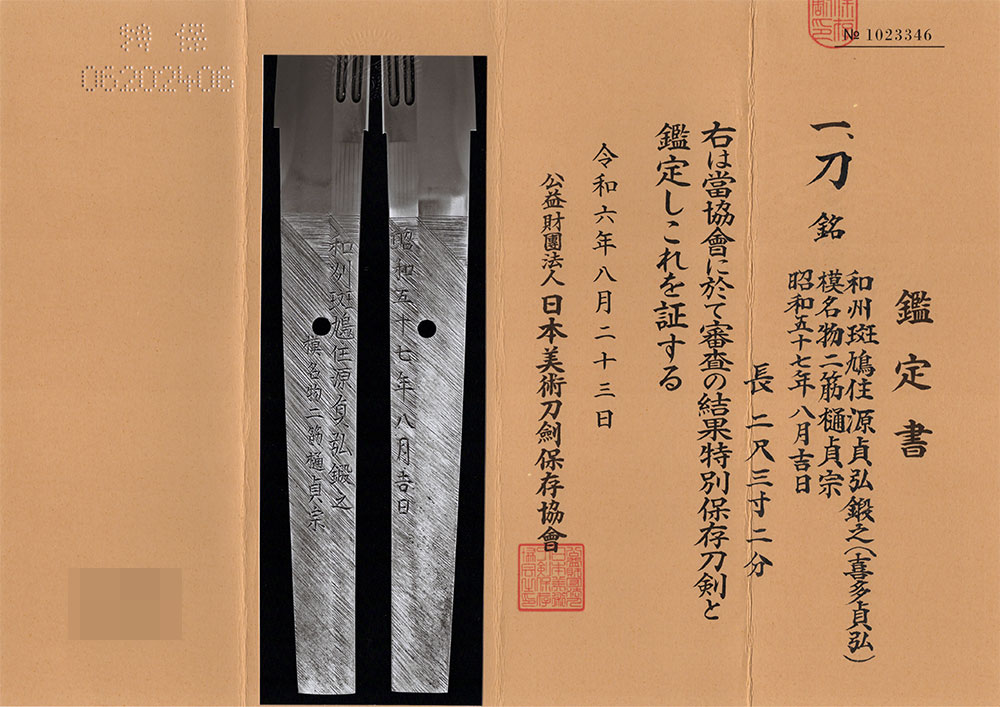

附属 特別保存刀剣鑑定書、銀地金着二重はばき、白鞘

本名喜多弘。月山貞勝門人で、人間国宝であった故月山貞一とは兄弟々子の関係です。鍛錬場は大和斑鳩法隆寺の近くに有り、昭和44年の毎日新聞社長賞を初め、新作刀展では数々の栄誉を受け、晩年は奈良県の重要無形文化財に指定されました。

貞弘刀匠は当時、古作写し、特に相州伝の刀を作らせると右に出でる者は無いと、刀剣界の大家、佐藤寒山先生に太鼓判を押された日本一の実力ある刀匠でした。

しかし、その優れた作刀技術が災いし、彼の技量に眼をつけた古物商によって作品は中心を改竄され、古名刀として出回るに至り、一説によると、空き登録証に合わせて作刀した古名刀写しが重要刀剣指定を受けるなど、刀剣界に激震を与え、警察による大規模な事件捜査が行われるに至り、その偽物造りの咎の責任をとって、奈良県重要無形文化財の指定を返上したと言われます。

また、当時、高い技術を駆使し、本鍛錬刀に見紛う洋鉄による無鍛錬刀を数多く手がけたため、貞弘刀の地位も揺らいでしまう事態に陥りました。巷で見かける安価貞弘刀はそうした無鍛錬刀であります。

本刀はそんな波乱万丈な刀工人生を過ごされた貞弘刀匠の手に成る名物二筋樋貞宗写しの力作で、貞弘刀匠は二筋樋貞宗の写しを数振り鍛えており、そのうちの一刀が日本美術刀剣保存協会主催の新作名刀展にて特賞を受賞しており、本刀はそうした二筋樋貞宗に私淑した時期の作と推測されます。

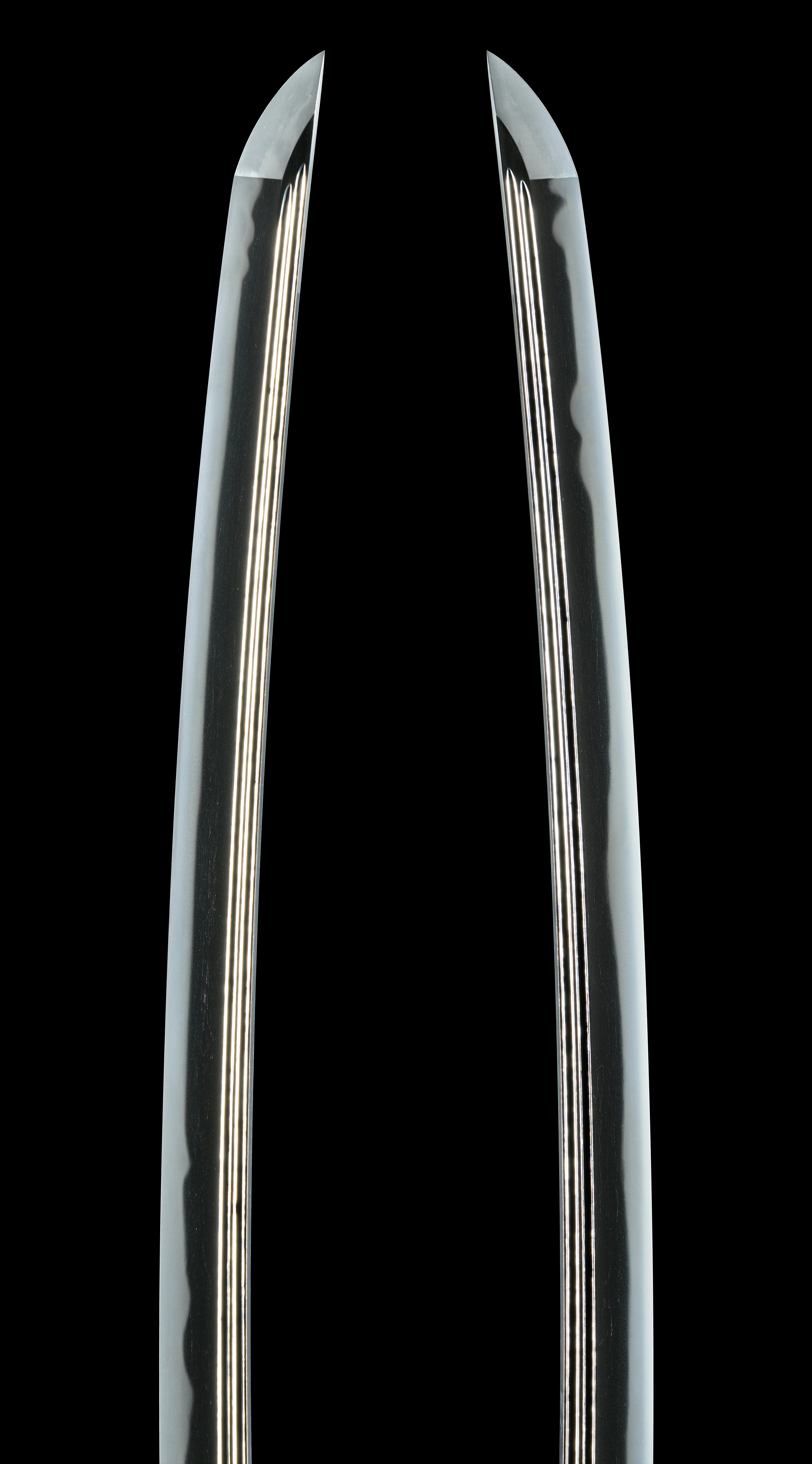

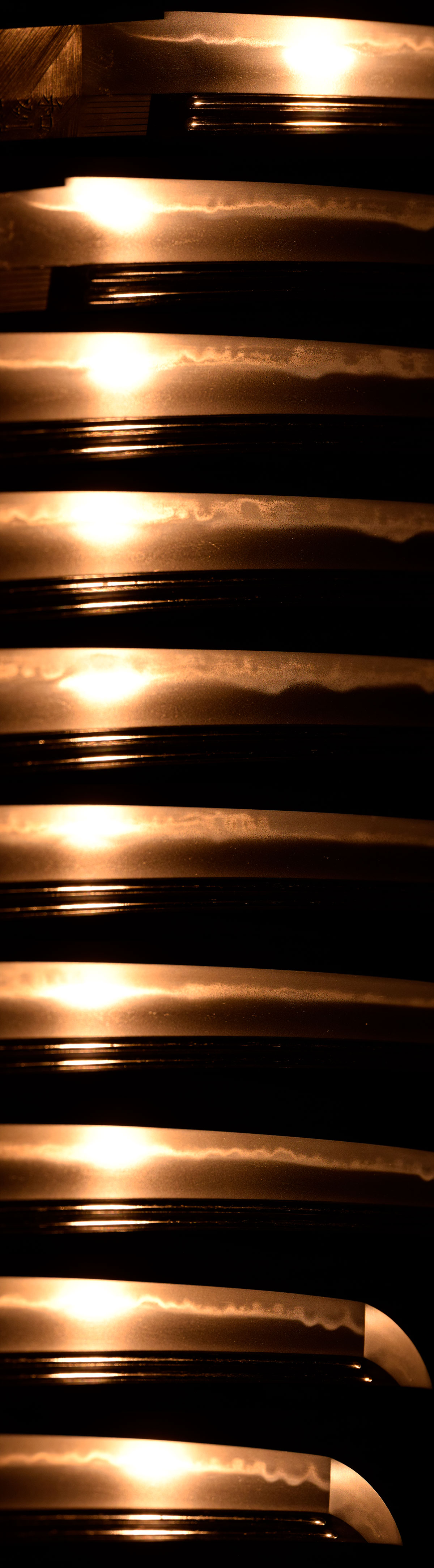

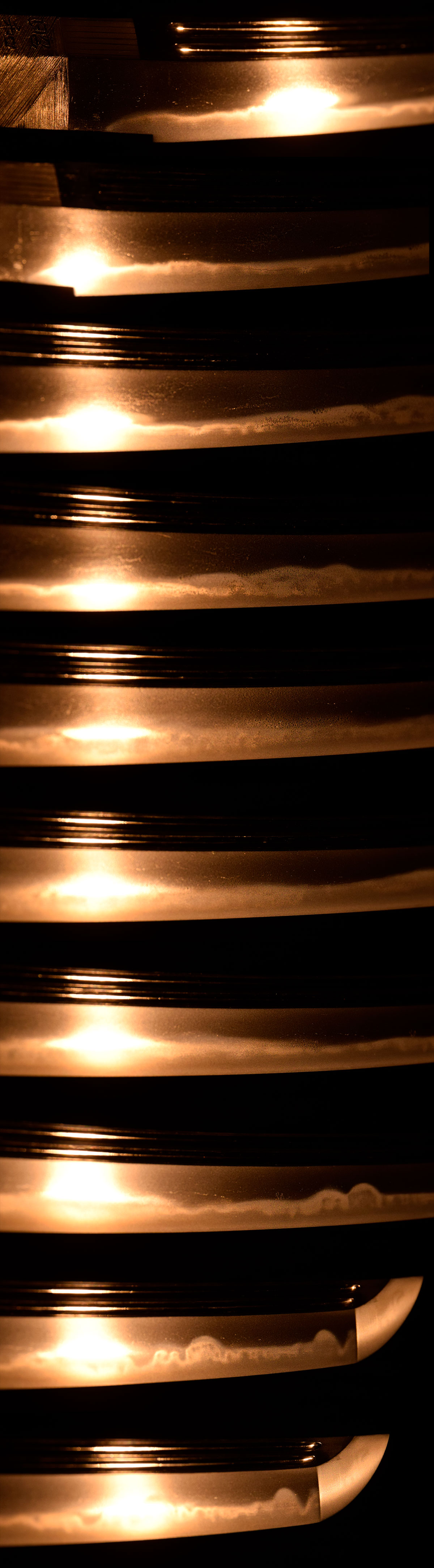

噂に違わぬ高き技量にて姿美しく、三ツ棟とし、板目肌を鍛え上げ、地に沸こぼれて厚く付き、匂口明るく冴えること見事の一言に尽き、鋩子は横手下で乱れ込んで先丸く返る。

本歌名物二筋樋貞宗に迫る出来口を再現した昭和の大名刀。末代まで家宝として御所持頂くに相応しい名品です。

※名物二筋樋貞宗 長さ二尺三寸一分五厘。真の棟(三ツ棟)、佩表の中央に梵字と草の剣巻き龍の彫り在り。佩裏の中央に梵字と棒樋。 はばき下から上には表裏とも二筋樋。鋩子も浅く灣れ込み、小さな地蔵風になって返りはやや深い。中心は大磨上無銘。目釘孔2個。中心先は切り。 由来は二筋樋があることからの号。また、元は豊臣秀吉公所蔵の「大坂御物」であり、それに因んで「大坂貞宗」とも「二筋樋大坂貞宗」とも呼ばれる。 豊臣秀吉公よりのち結城秀康が拝領。享保名物帳では結城秀康の曾孫である作州津山藩主、松平宣富の名で所載。戦後松平家より出て、昭和28年(1953年)11月14日に重要文化財指定を受ける。現在は個人蔵。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

元幅33.7ミリ 元重ね6.8ミリ

物打幅28.3ミリ 物打重ね5.3ミリ

横手位置幅25.7ミリ 松葉先重ね4.9ミリ

裸身重量769グラム。

昭和57年(1982) The latter period of Showa era

昭和57年9月17日 奈良県登録

附属 特別保存刀剣鑑定書、銀地金着二重はばき、白鞘

本名喜多弘。月山貞勝門人で、人間国宝であった故月山貞一とは兄弟々子の関係です。鍛錬場は大和斑鳩法隆寺の近くに有り、昭和44年の毎日新聞社長賞を初め、新作刀展では数々の栄誉を受け、晩年は奈良県の重要無形文化財に指定されました。

貞弘刀匠は当時、古作写し、特に相州伝の刀を作らせると右に出でる者は無いと、刀剣界の大家、佐藤寒山先生に太鼓判を押された日本一の実力ある刀匠でした。

しかし、その優れた作刀技術が災いし、彼の技量に眼をつけた古物商によって作品は中心を改竄され、古名刀として出回るに至り、一説によると、空き登録証に合わせて作刀した古名刀写しが重要刀剣指定を受けるなど、刀剣界に激震を与え、警察による大規模な事件捜査が行われるに至り、その偽物造りの咎の責任をとって、奈良県重要無形文化財の指定を返上したと言われます。

また、当時、高い技術を駆使し、本鍛錬刀に見紛う洋鉄による無鍛錬刀を数多く手がけたため、貞弘刀の地位も揺らいでしまう事態に陥りました。巷で見かける安価貞弘刀はそうした無鍛錬刀であります。

本刀はそんな波乱万丈な刀工人生を過ごされた貞弘刀匠の手に成る名物二筋樋貞宗写しの力作で、貞弘刀匠は二筋樋貞宗の写しを数振り鍛えており、そのうちの一刀が日本美術刀剣保存協会主催の新作名刀展にて特賞を受賞しており、本刀はそうした二筋樋貞宗に私淑した時期の作と推測されます。

噂に違わぬ高き技量にて姿美しく、三ツ棟とし、板目肌を鍛え上げ、地に沸こぼれて厚く付き、匂口明るく冴えること見事の一言に尽き、鋩子は横手下で乱れ込んで先丸く返る。

本歌名物二筋樋貞宗に迫る出来口を再現した昭和の大名刀。末代まで家宝として御所持頂くに相応しい名品です。

※名物二筋樋貞宗 長さ二尺三寸一分五厘。真の棟(三ツ棟)、佩表の中央に梵字と草の剣巻き龍の彫り在り。佩裏の中央に梵字と棒樋。 はばき下から上には表裏とも二筋樋。鋩子も浅く灣れ込み、小さな地蔵風になって返りはやや深い。中心は大磨上無銘。目釘孔2個。中心先は切り。 由来は二筋樋があることからの号。また、元は豊臣秀吉公所蔵の「大坂御物」であり、それに因んで「大坂貞宗」とも「二筋樋大坂貞宗」とも呼ばれる。 豊臣秀吉公よりのち結城秀康が拝領。享保名物帳では結城秀康の曾孫である作州津山藩主、松平宣富の名で所載。戦後松平家より出て、昭和28年(1953年)11月14日に重要文化財指定を受ける。現在は個人蔵。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

| 刃長(cm) | 70.4 (二尺三寸二分三厘二毛) |

| 反り(cm) | 1.9 (六分二厘七毛) |

| 元幅 | 33.7 mm |

| 元重 | 6.8 mm |

| 先幅 | 物打28.3 mm 横手位置25.7 mm |

| 先重 | 物打5.3 mm 松葉位置4.9 mm |

| 目釘孔数 | 2個 |

| 時代 | 昭和57年(1982) The latter period of Showa era |

| 鑑定書 | 特別保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 昭和57年9月17日 奈良県登録 |

| 付属 | 銀地金着二重はばき、白鞘 |

| 重量 | 裸身重量769グラム。 |