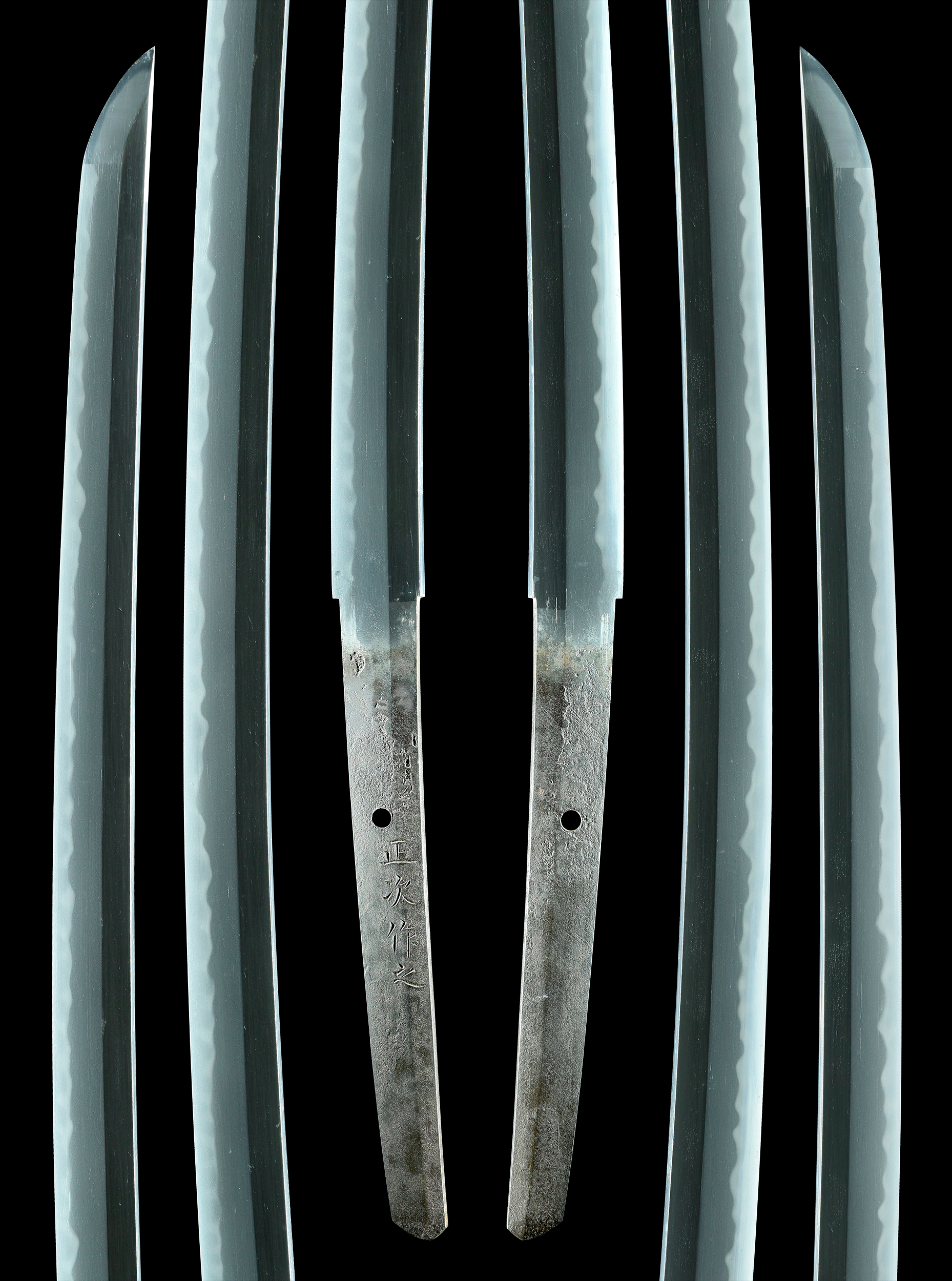

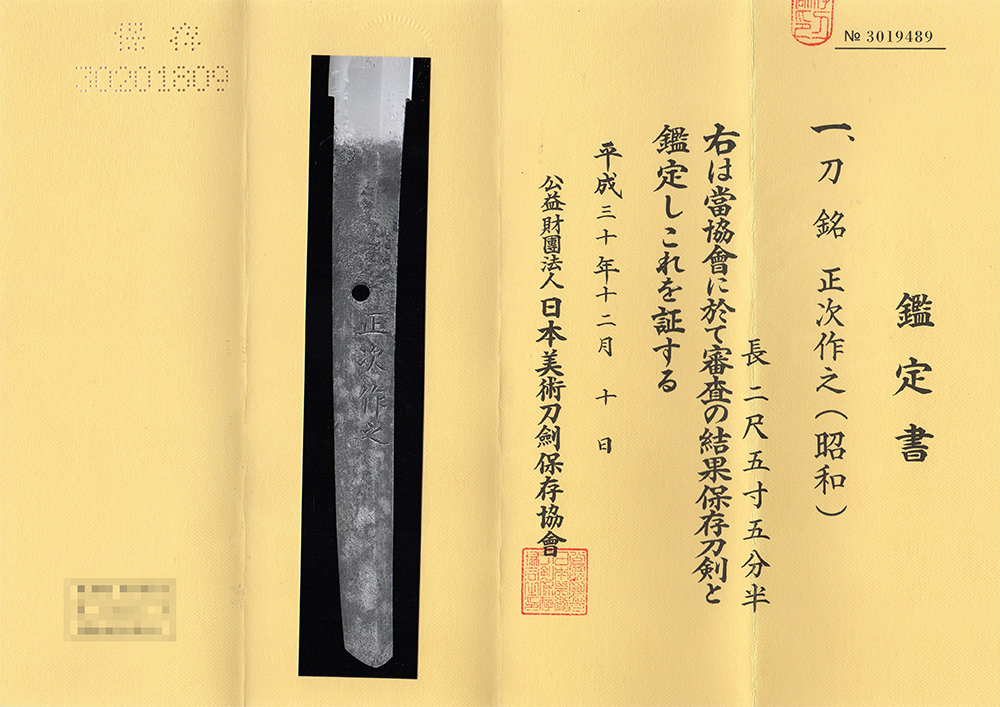

正次作之- Masatsugu - 2-866

¥990,000

税込

刃長77.51センチ 反り2.02センチ

元幅30.3ミリ 元重ね6.8ミリ

物打幅25.5ミリ 物打重ね6.4ミリ

横手位置幅21.7ミリ 松葉先重ね4.3ミリ

裸身重量845グラム。 拵に納めて鞘を払った重量1,175グラム。

昭和前期 The early period of Showa era

昭和38年5月2日 東京都登録

附属 保存刀剣鑑定書、素銅はばき、青貝散塗鞘打刀拵

俗名を桜井正次と称し、二代古山宗次門。田中青竜斎正久の次男として、明治元年四月八日、現在の東京都新宿区荒木町で生まれ、明治十七年、桜井安五郎の養子となります。

泰竜斎寛次(固山宗次-泰竜斎宗寛-寛次)に、十三才から二十二才頃まで鍛刀法を学び、明治二十八年三月、東京美術学校長の岡倉天心の推挙により鍛金科設置準備の嘱託となりますが、明治三十一年四月、岡倉天心が校長を罷免されるとこれに殉じ辞職しまし、翌月には設置に携わった新宿区須賀町崇福寺の山浦清麿の墓碑が完成しています。

卍正次という刀銘は、正次が禅を学んだ、文京区白山の竜雲寺の渡辺南隠がつけたものです。千代田区永田町の鍛錬所から鎌倉市二階堂の瑞泉寺境内に鍛刀場を移したのは明治三十五年で、当時鎌倉で病気療養中であった有栖川宮威仁親王より大小鍛造を拝命。明治四十二年、有栖川宮威仁親王に召致され神戸市舞子に鍛刀場を移すと、親王に鍛刀場を如神殿、居所を臥龍庵と命名されます。後年、広島、静岡などでも鍛刀し、昭和十年に福岡県の宗像神社境内で鍛刀する頃には、主に子息の正幸がその任に当たりました。昭和15年、立命館日満工科学校に招かれ、京都市北区の衣笠山麓に鍛刀場を開き、正幸が主宰します。

ここでの門弟に、後の人間国宝、隅谷正峯らがいます。

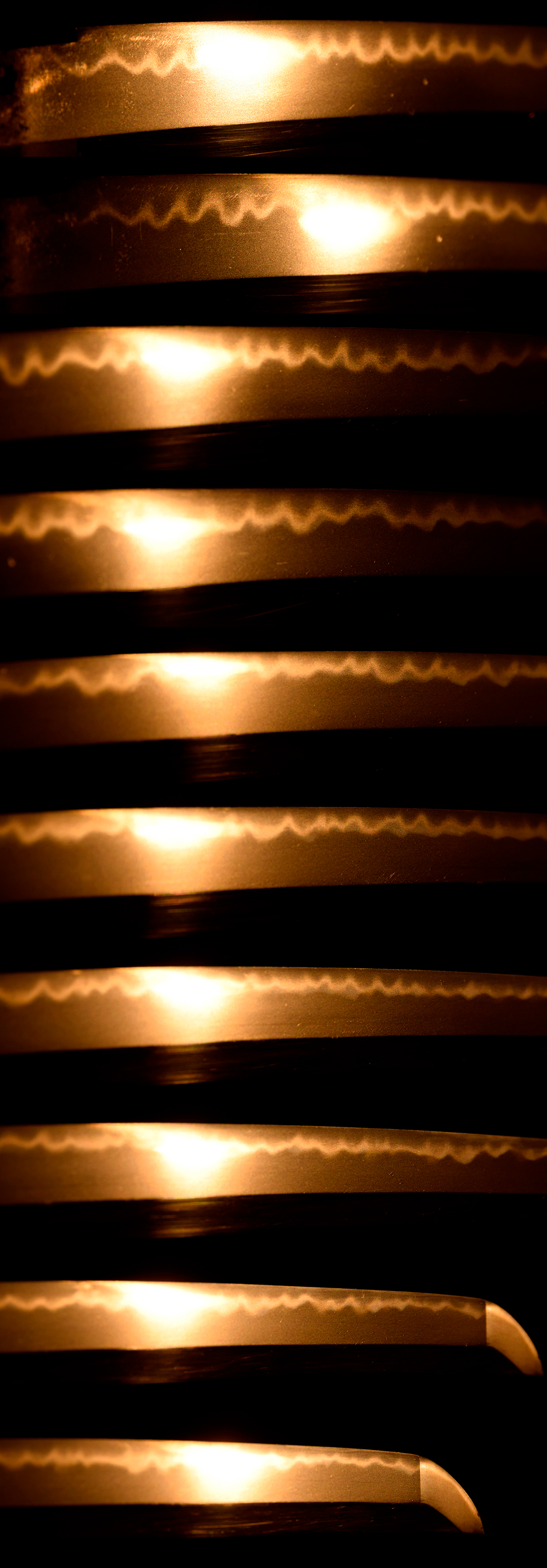

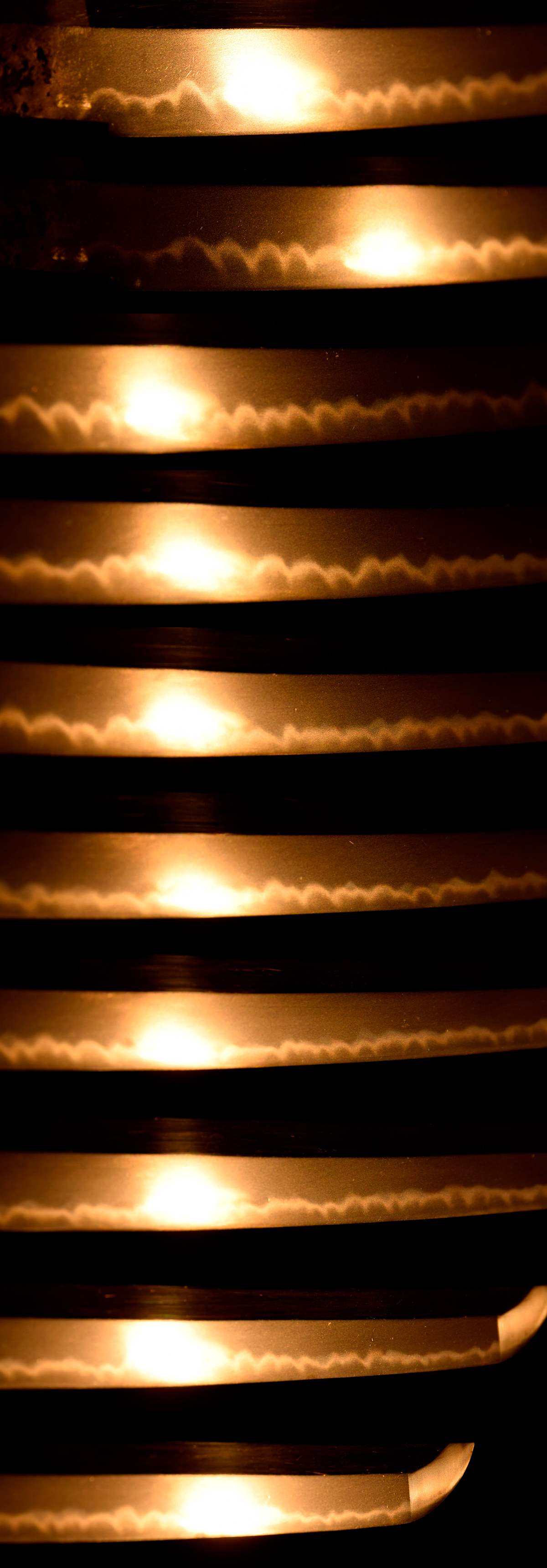

本刀は、細やかに練られた無地風の肌に、小沸本位の明るく冴えた互ノ目を焼いた作品で、特筆すべき鍛錬疵無く、仔細に見ると刃縁に繊細な砂流が看取され、二尺五寸五分強と言う長寸でありながら、重心中程で手持ちバランス良く、実際の重量より軽く感じられます。

現状の研磨状態でも刃文の観賞には支障ありませんが、地鉄の変化を楽しまれたい場合は、入念なる研磨をお薦め致します。

附属する拵は青貝を散らした鞘に、細糸撮み巻きの洒落たものでガタツキなくしっかりとしており、鐔は國廣と思しき銘が見られる武骨な無地板鐔が添えられています。※保存刀剣鑑定書は日本美術刀剣保存協会より到着次第掲載致します。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

元幅30.3ミリ 元重ね6.8ミリ

物打幅25.5ミリ 物打重ね6.4ミリ

横手位置幅21.7ミリ 松葉先重ね4.3ミリ

裸身重量845グラム。 拵に納めて鞘を払った重量1,175グラム。

昭和前期 The early period of Showa era

昭和38年5月2日 東京都登録

附属 保存刀剣鑑定書、素銅はばき、青貝散塗鞘打刀拵

俗名を桜井正次と称し、二代古山宗次門。田中青竜斎正久の次男として、明治元年四月八日、現在の東京都新宿区荒木町で生まれ、明治十七年、桜井安五郎の養子となります。

泰竜斎寛次(固山宗次-泰竜斎宗寛-寛次)に、十三才から二十二才頃まで鍛刀法を学び、明治二十八年三月、東京美術学校長の岡倉天心の推挙により鍛金科設置準備の嘱託となりますが、明治三十一年四月、岡倉天心が校長を罷免されるとこれに殉じ辞職しまし、翌月には設置に携わった新宿区須賀町崇福寺の山浦清麿の墓碑が完成しています。

卍正次という刀銘は、正次が禅を学んだ、文京区白山の竜雲寺の渡辺南隠がつけたものです。千代田区永田町の鍛錬所から鎌倉市二階堂の瑞泉寺境内に鍛刀場を移したのは明治三十五年で、当時鎌倉で病気療養中であった有栖川宮威仁親王より大小鍛造を拝命。明治四十二年、有栖川宮威仁親王に召致され神戸市舞子に鍛刀場を移すと、親王に鍛刀場を如神殿、居所を臥龍庵と命名されます。後年、広島、静岡などでも鍛刀し、昭和十年に福岡県の宗像神社境内で鍛刀する頃には、主に子息の正幸がその任に当たりました。昭和15年、立命館日満工科学校に招かれ、京都市北区の衣笠山麓に鍛刀場を開き、正幸が主宰します。

ここでの門弟に、後の人間国宝、隅谷正峯らがいます。

本刀は、細やかに練られた無地風の肌に、小沸本位の明るく冴えた互ノ目を焼いた作品で、特筆すべき鍛錬疵無く、仔細に見ると刃縁に繊細な砂流が看取され、二尺五寸五分強と言う長寸でありながら、重心中程で手持ちバランス良く、実際の重量より軽く感じられます。

現状の研磨状態でも刃文の観賞には支障ありませんが、地鉄の変化を楽しまれたい場合は、入念なる研磨をお薦め致します。

附属する拵は青貝を散らした鞘に、細糸撮み巻きの洒落たものでガタツキなくしっかりとしており、鐔は國廣と思しき銘が見られる武骨な無地板鐔が添えられています。※保存刀剣鑑定書は日本美術刀剣保存協会より到着次第掲載致します。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

| 刃長(cm) | 77.51 (二尺五寸五分七厘八毛) |

| 反り(cm) | 2.02 (六分六厘七毛) |

| 元幅 | 30.3 mm |

| 元重 | 6.8 mm |

| 先幅 | 物打25.5 mm 横手位置21.7 mm |

| 先重 | 物打6.4 mm 松葉位置4.3 mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 昭和前期 The early period of Showa era |

| 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 昭和38年5月2日 東京都登録 |

| 付属 | 素銅はばき、青貝散塗鞘打刀拵 |

| 重量 | 裸身重量845グラム。 拵に納めて鞘を払った重量1,175グラム。 |