忠正 - Tadamasa - 2-1824

¥198,000

税込

関連カテゴリ

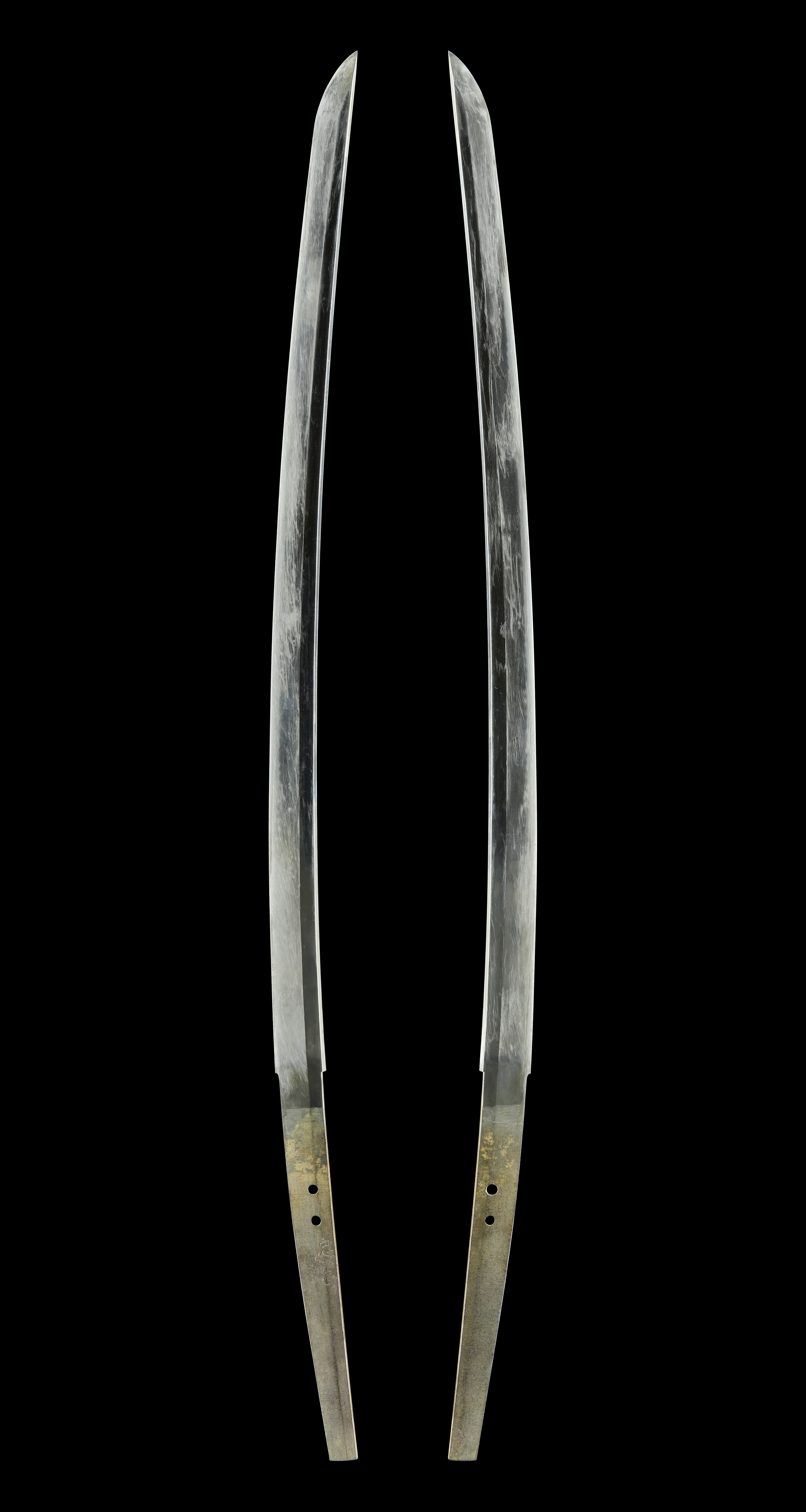

刃長65.2センチ 反り1.5センチ

元幅32.7ミリ 元重ね7.0センチ

物打幅26.0ミリ 物打重ね6.2ミリ

横手位置幅23.1ミリ 松葉先重ね5.4ミリ

裸身重量830グラム 拵に納めて鞘を払った重量1,080グラム。

昭和前期 The early period of Showa era

昭和51年3月17日 愛知県登録

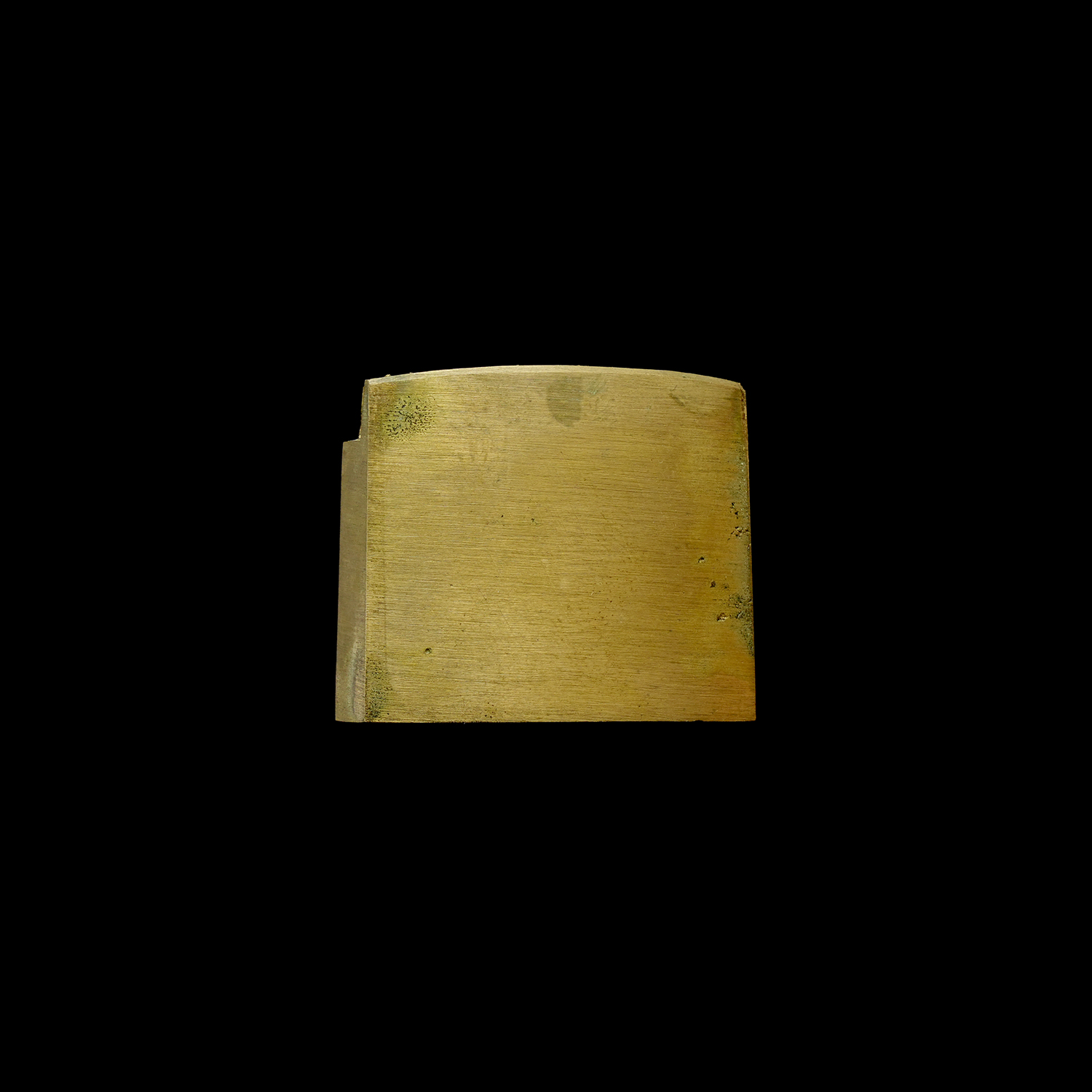

附属 九八式略式陸軍刀拵、真鍮はばき

本名、鈴木鉄太郎。栃木県宇都宮市旭町1-3508に住していました。陸軍受命刀工として戦前戦中は数多の利刀を鍛え、昭和19年に開かれた陸軍軍刀技術奨励会に於いて、試断の部では会長賞を受賞している。

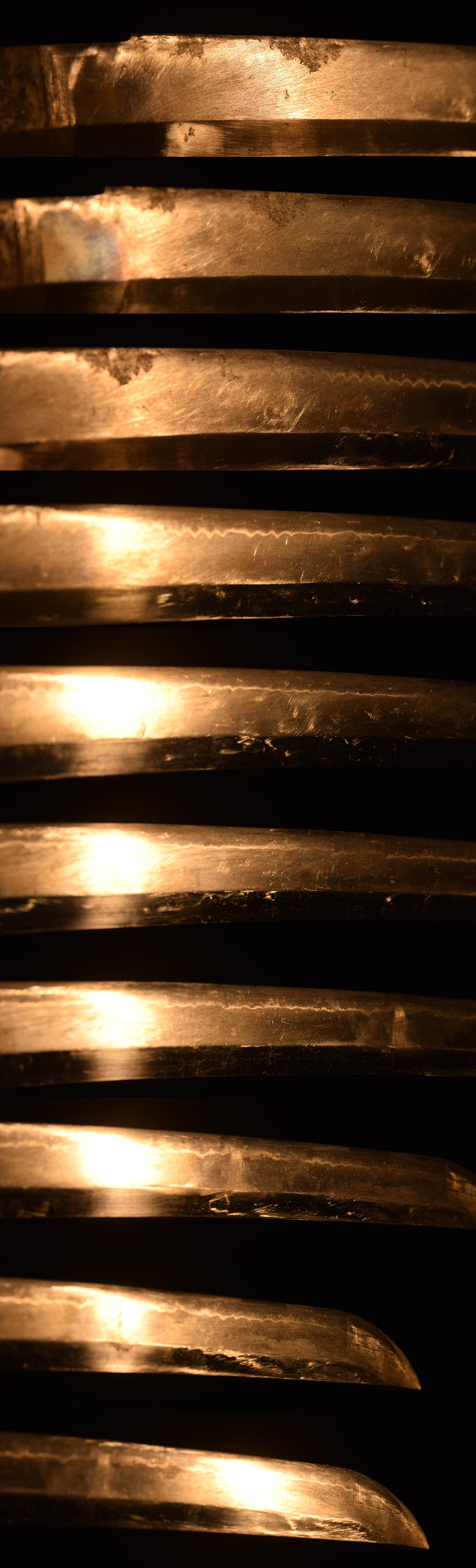

この刀は元先の幅差頃好く開いて中切先が延びた豪壮な姿で、現状では素人の手によって錆落としされている都合上、地鉄の判別が難しいが、古式鍛錬法にて鍛えられた刀であろうと思われる。刃文は匂口明るく冴えた小互ノ目乱れで、尖りごころを交え、足、葉入り、鋩子は直ぐに先丸く返っている。

附属の拵は九八式陸軍略式軍刀拵で、縁頭には桜花葉の刻しは無く、磨地仕上げの素朴ながら実用的な金具が添えられています。柄には藍鮫が用いられ、鐔の桜花の角がややだれている点から見て、昭和十九年頃から終戦直前にかけて誂えられ、また、目釘穴が二つ穿たれていることと焼き出し位置の関係から、当時の所有者の希望により区送りが行われたものと推察されます。鐔鳴りは見られますが、柄にがたつきは無くしっかりとしています。本来はホック付きの革切羽が附属していたはずですが、現在は失われていますので、頃合いの厚さの切羽を一枚加算して頂ければ、鐔の上下のがたつきは無くなります。

忠正の作品は旧軍によって既に利刀として認定された一刀であり、その実用性は折り紙付きです。刃筋確認の試斬稽古用としても、また武用刀としても自信をもってお薦めできる一振です。しっかりとした下地研磨を御用命頂きまして、稽古のお供としてお連れ添いください。

元幅32.7ミリ 元重ね7.0センチ

物打幅26.0ミリ 物打重ね6.2ミリ

横手位置幅23.1ミリ 松葉先重ね5.4ミリ

裸身重量830グラム 拵に納めて鞘を払った重量1,080グラム。

昭和前期 The early period of Showa era

昭和51年3月17日 愛知県登録

附属 九八式略式陸軍刀拵、真鍮はばき

本名、鈴木鉄太郎。栃木県宇都宮市旭町1-3508に住していました。陸軍受命刀工として戦前戦中は数多の利刀を鍛え、昭和19年に開かれた陸軍軍刀技術奨励会に於いて、試断の部では会長賞を受賞している。

この刀は元先の幅差頃好く開いて中切先が延びた豪壮な姿で、現状では素人の手によって錆落としされている都合上、地鉄の判別が難しいが、古式鍛錬法にて鍛えられた刀であろうと思われる。刃文は匂口明るく冴えた小互ノ目乱れで、尖りごころを交え、足、葉入り、鋩子は直ぐに先丸く返っている。

附属の拵は九八式陸軍略式軍刀拵で、縁頭には桜花葉の刻しは無く、磨地仕上げの素朴ながら実用的な金具が添えられています。柄には藍鮫が用いられ、鐔の桜花の角がややだれている点から見て、昭和十九年頃から終戦直前にかけて誂えられ、また、目釘穴が二つ穿たれていることと焼き出し位置の関係から、当時の所有者の希望により区送りが行われたものと推察されます。鐔鳴りは見られますが、柄にがたつきは無くしっかりとしています。本来はホック付きの革切羽が附属していたはずですが、現在は失われていますので、頃合いの厚さの切羽を一枚加算して頂ければ、鐔の上下のがたつきは無くなります。

忠正の作品は旧軍によって既に利刀として認定された一刀であり、その実用性は折り紙付きです。刃筋確認の試斬稽古用としても、また武用刀としても自信をもってお薦めできる一振です。しっかりとした下地研磨を御用命頂きまして、稽古のお供としてお連れ添いください。

| 刃長(cm) | 65.2 (二尺一寸五分一厘六毛) |

| 反り(cm) | 1.5 (四分九厘五毛) |

| 元幅 | 32.7ミリ |

| 元重 | 7.0ミリ |

| 先幅 | 物打幅26.0ミリ 横手位置幅23.1ミリ |

| 先重 | 物打重ね6.2ミリ 松葉先重ね5.4ミリ |

| 目釘孔数 | 2個 |

| 時代 | 昭和前期 The early period of Showa era |

| 鑑定書 | ― |

| 登録 | 昭和51年3月17日 愛知県登録 |

| 付属 | 九八式略式陸軍刀拵、真鍮はばき |

| 重量 | 裸身重量830グラム 拵に納めて鞘を払った重量1,080グラム。 |