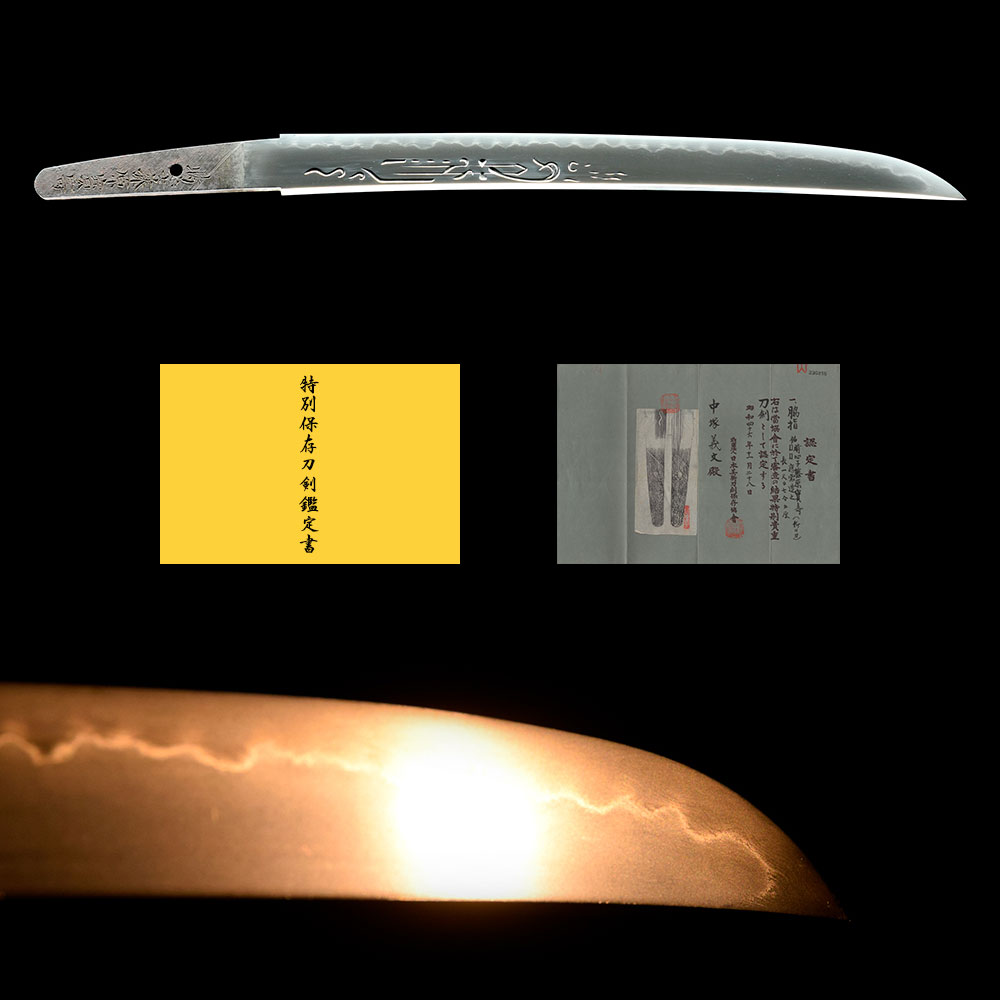

晴心子藤原寶壽 應需造之 - Seishinshi Fujiwara Hoju - 3-882

¥330,000

税込

関連カテゴリ

刃長32.7センチ 反り0.5センチ

元幅29.9ミリ 元重ね6.9ミリ

物打幅25.8ミリ 物打重ね5.9ミリ

横手位置幅25.8ミリ 松葉先重ね5.9ミリ

裸身重量289グラム。

江戸後期天保頃(1830~)

The latter period of Edo era

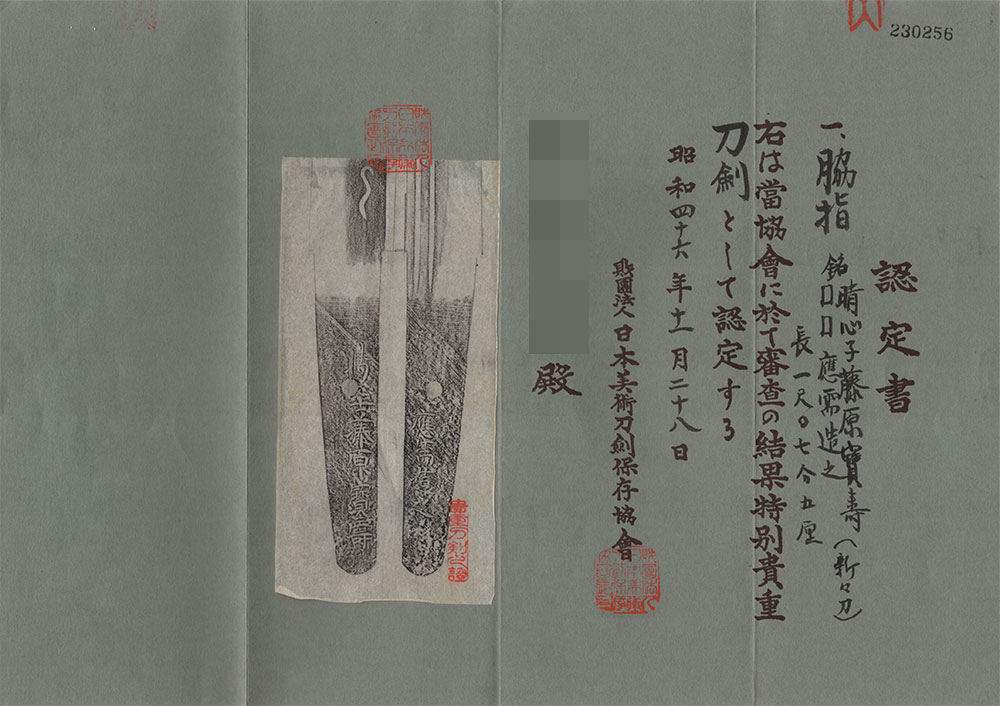

昭和26年3月16日 茨城県登録

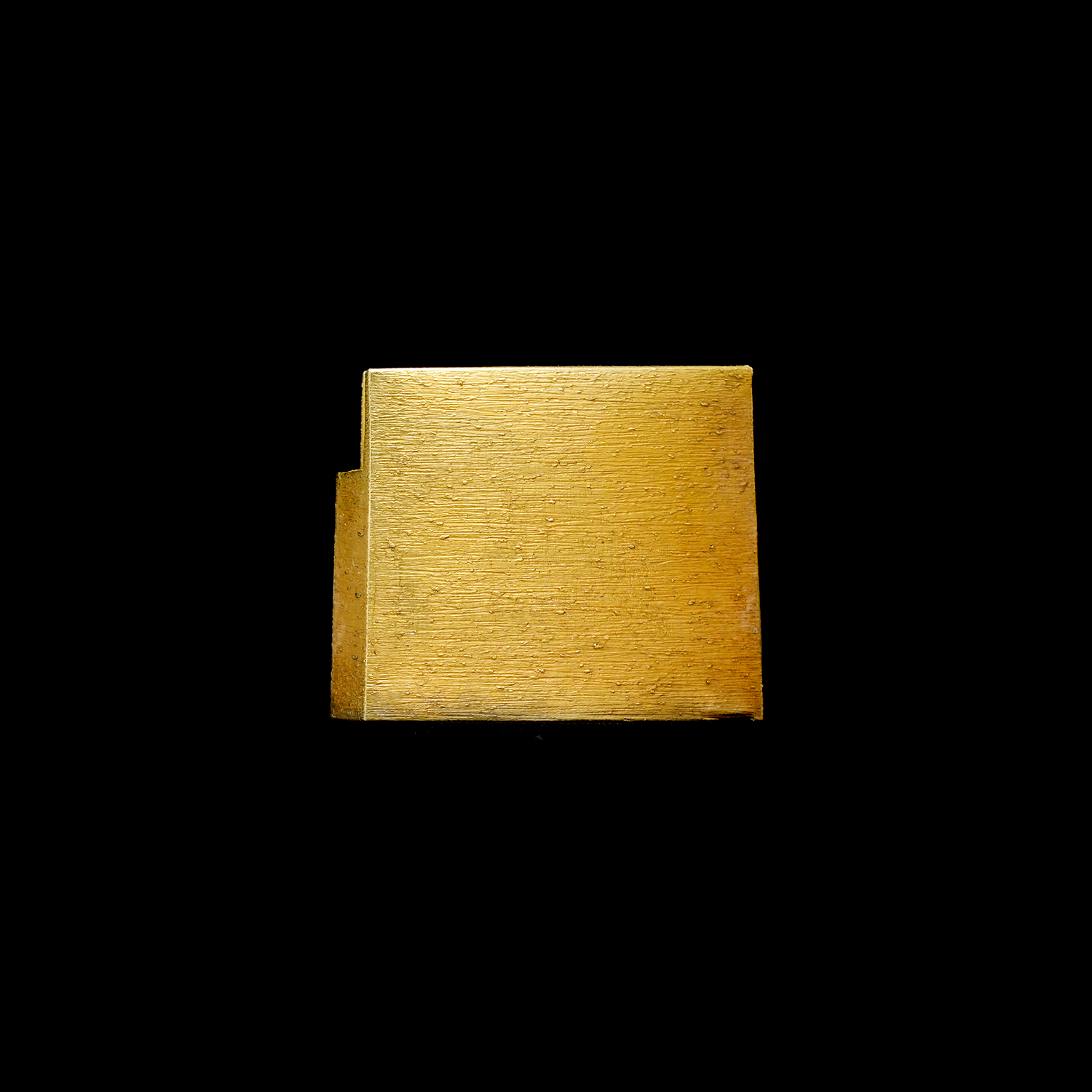

附属 特別貴重刀剣認定書、特別保存刀剣鑑定書、素銅地金着はばき、白鞘

奥州には奈良時代から鎌倉時代にかけて多数の刀工が存在していたことを古伝書は伝えており、舞草・月山・玉造と呼称される蝦夷鍛冶らが挙げられています。

日本刀の源流をなす草創期の舞草鍛冶は岩手県一関市や平泉周辺を拠点に平安時代中期の安部氏に仕え、東北の都・平泉の軍備を担った集団で奥州鍛冶の中心的存在で、一関市北側の舞草神社と白山妙理大権現、馬頭観音を信仰し鍛刀に励みました。

鎌倉時代の古伝書『観智院本銘尽』には鬼丸・世安・森房・幅房・瓦安の五名が挙げられていますが、文治五年(1189)、平泉滅亡後は壊滅状態となっています。

宝寿(寶壽)は現在の宮城県玉造郡鳴子町鍛冶谷沢を拠点とした鍛冶集団で玉造鍛冶に属して、家則・貞房・寶壽などの刀工を輩出し室町時代まで数代にわたる作刀が続けられました。

立地条件から早期に律令制度に組み込まれ、奥州藤原氏滅亡後も延命しており、一部は諸国に移り九州系の刀鍛冶とも交流があったと考えられます。

「寶壽」銘の代表作、武蔵御嶽神社所蔵の正中(1324~)年紀のある豪壮な『宝寿丸黒漆鞘太刀』(重要文化財)は源頼朝に臣従し「宇治川の先陣争い」で活躍した畠山重忠が奉納したものと伝わっており、古備前の正恒は舞草有正の子と云われ、また伯耆安綱と奥州鍛冶の類似性など、宝寿は日本刀の草創期を語る上で欠かせない存在です。

本刀の作者は、銘鑑を繙くに江戸後期の天保頃の鍛冶で国不詳とあり、詳しくは知られておりませんが、宝寿の末流でしょうか。

平造、庵棟、反り付いた姿に、表には草の倶利伽羅龍裏には梵字と護摩箸を刻し、小板目杢交じりの地鉄がよく錬れて詰み、刃縁柾がかって精美。刃文は匂口明るく冴えた互ノ目乱れで、足よく入り、刃縁の柾目に絡んだ働きが随所に見られ、一面砂流を成す様は見応えがあります。鋩子は乱れ込み先丸く返る。

昭和26年3月の茨城県大名登録刀であることからも、伝来の良さを物語る一刀です。

元幅29.9ミリ 元重ね6.9ミリ

物打幅25.8ミリ 物打重ね5.9ミリ

横手位置幅25.8ミリ 松葉先重ね5.9ミリ

裸身重量289グラム。

江戸後期天保頃(1830~)

The latter period of Edo era

昭和26年3月16日 茨城県登録

附属 特別貴重刀剣認定書、特別保存刀剣鑑定書、素銅地金着はばき、白鞘

奥州には奈良時代から鎌倉時代にかけて多数の刀工が存在していたことを古伝書は伝えており、舞草・月山・玉造と呼称される蝦夷鍛冶らが挙げられています。

日本刀の源流をなす草創期の舞草鍛冶は岩手県一関市や平泉周辺を拠点に平安時代中期の安部氏に仕え、東北の都・平泉の軍備を担った集団で奥州鍛冶の中心的存在で、一関市北側の舞草神社と白山妙理大権現、馬頭観音を信仰し鍛刀に励みました。

鎌倉時代の古伝書『観智院本銘尽』には鬼丸・世安・森房・幅房・瓦安の五名が挙げられていますが、文治五年(1189)、平泉滅亡後は壊滅状態となっています。

宝寿(寶壽)は現在の宮城県玉造郡鳴子町鍛冶谷沢を拠点とした鍛冶集団で玉造鍛冶に属して、家則・貞房・寶壽などの刀工を輩出し室町時代まで数代にわたる作刀が続けられました。

立地条件から早期に律令制度に組み込まれ、奥州藤原氏滅亡後も延命しており、一部は諸国に移り九州系の刀鍛冶とも交流があったと考えられます。

「寶壽」銘の代表作、武蔵御嶽神社所蔵の正中(1324~)年紀のある豪壮な『宝寿丸黒漆鞘太刀』(重要文化財)は源頼朝に臣従し「宇治川の先陣争い」で活躍した畠山重忠が奉納したものと伝わっており、古備前の正恒は舞草有正の子と云われ、また伯耆安綱と奥州鍛冶の類似性など、宝寿は日本刀の草創期を語る上で欠かせない存在です。

本刀の作者は、銘鑑を繙くに江戸後期の天保頃の鍛冶で国不詳とあり、詳しくは知られておりませんが、宝寿の末流でしょうか。

平造、庵棟、反り付いた姿に、表には草の倶利伽羅龍裏には梵字と護摩箸を刻し、小板目杢交じりの地鉄がよく錬れて詰み、刃縁柾がかって精美。刃文は匂口明るく冴えた互ノ目乱れで、足よく入り、刃縁の柾目に絡んだ働きが随所に見られ、一面砂流を成す様は見応えがあります。鋩子は乱れ込み先丸く返る。

昭和26年3月の茨城県大名登録刀であることからも、伝来の良さを物語る一刀です。

| 刃長(cm) | 32.7 (一尺零寸七分九厘一毛) |

| 反り(cm) | 0.5 (一分六厘五毛) |

| 元幅 | 29.9mm |

| 元重 | 6.9mm |

| 先幅 | 物打 25.8mm |

| 先重 | 物打 5.9mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 江戸後期天保頃(1830~) The latter period of Edo era |

| 鑑定書 | 特別貴重刀剣認定書、特別保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 昭和26年3月16日 茨城県登録 |

| 付属 | 素銅地金着はばき、白鞘 |

| 重量 | 裸身重量289グラム。 |