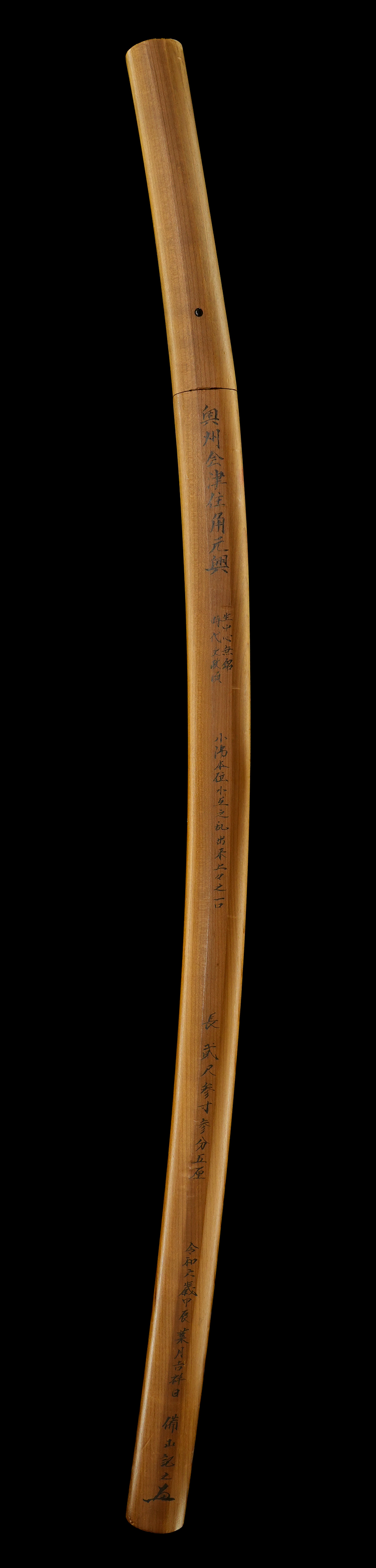

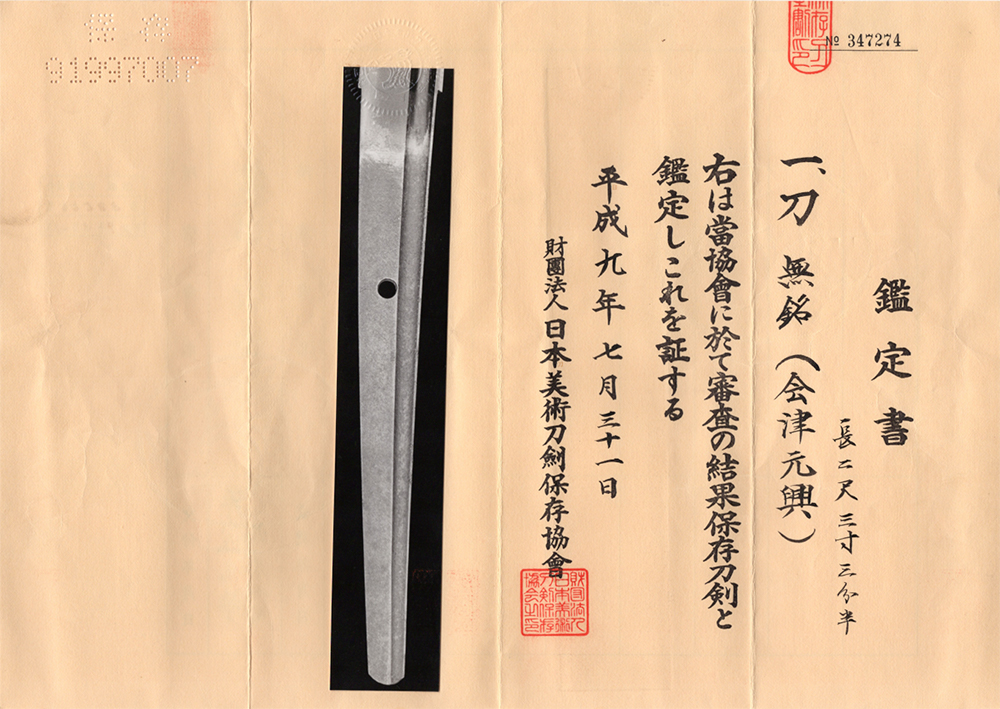

無銘(会津元興)- Mumei(Aizu Motooki) - 2-1679

¥880,000

税込

関連カテゴリ

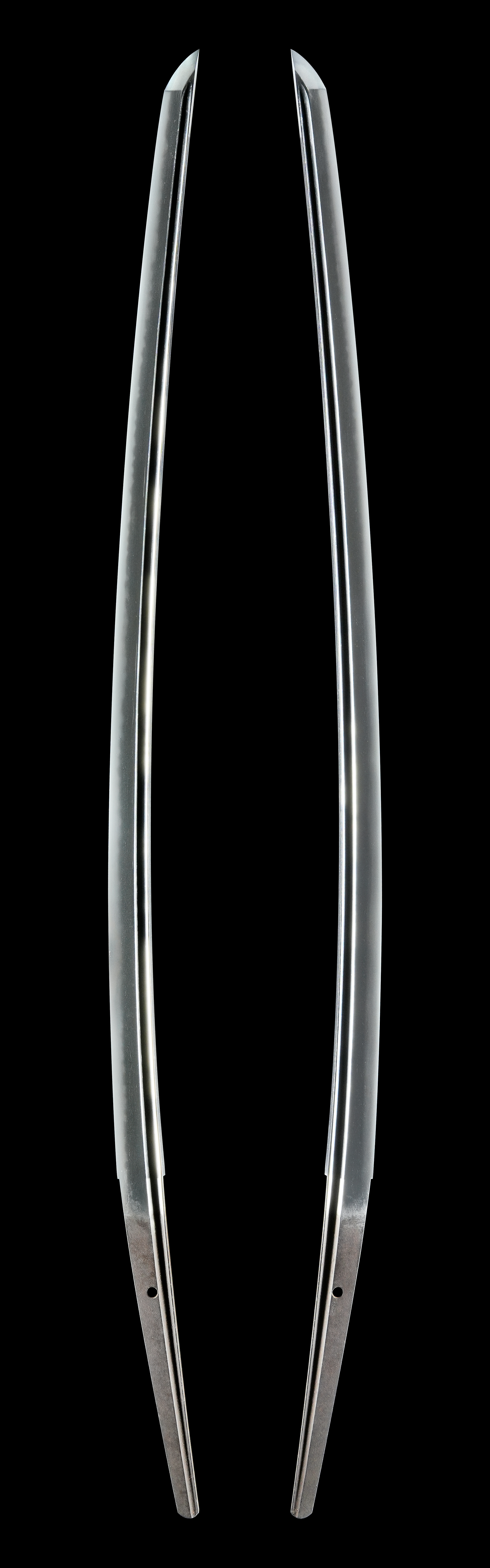

刃長71センチ 反り2.2センチ

元幅30.5ミリ 元重ね6.4ミリ

物打幅23.6ミリ 物打重ね5.0ミリ

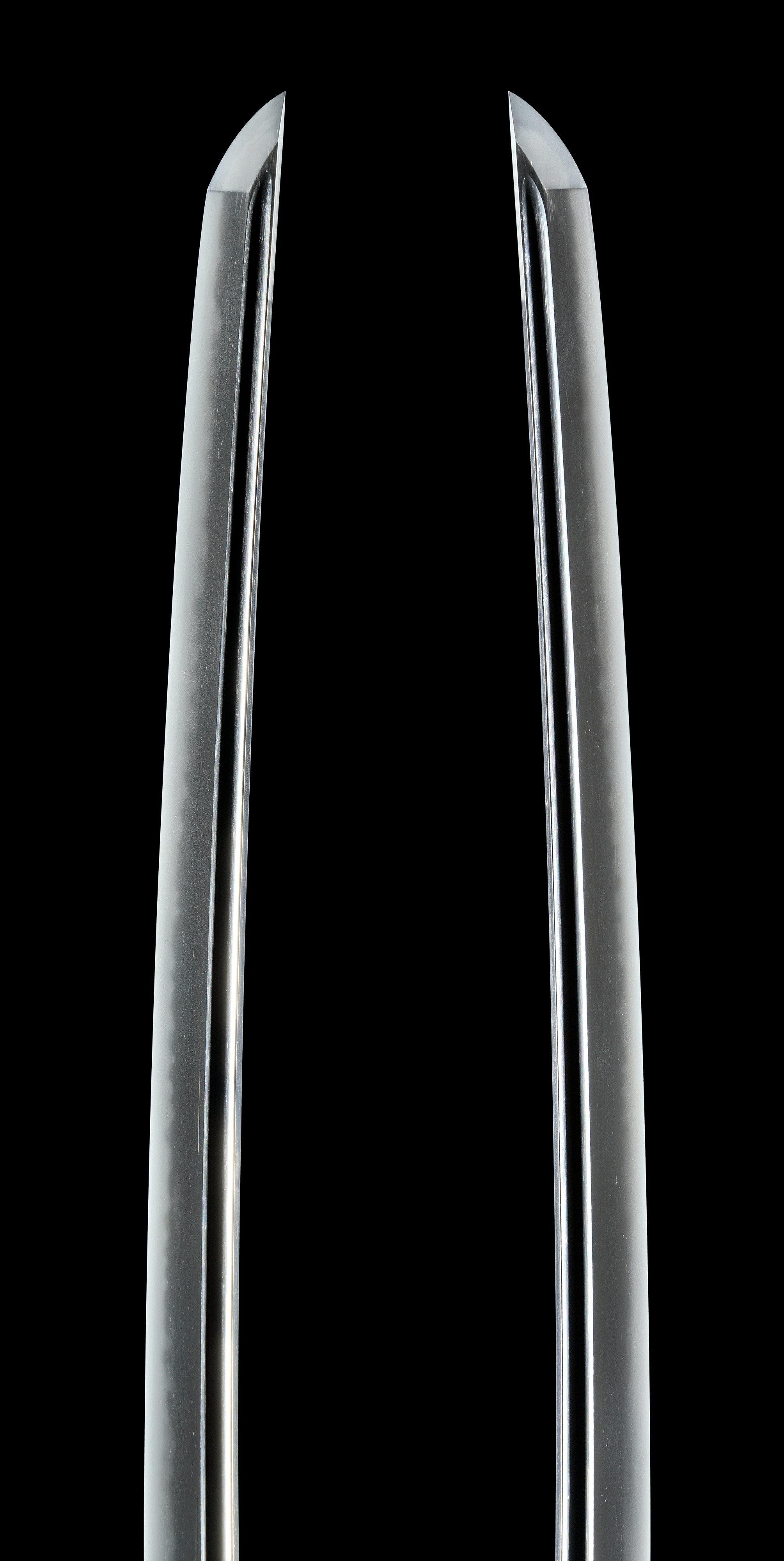

横手位置幅19.8ミリ 松葉先重ね4.6ミリ

裸身重量570グラム。 拵に納めて鞘を払った重量917グラム。

江戸末期文久頃(1861~) The last years of Edo era

平成9年3月21日 宮城県登録

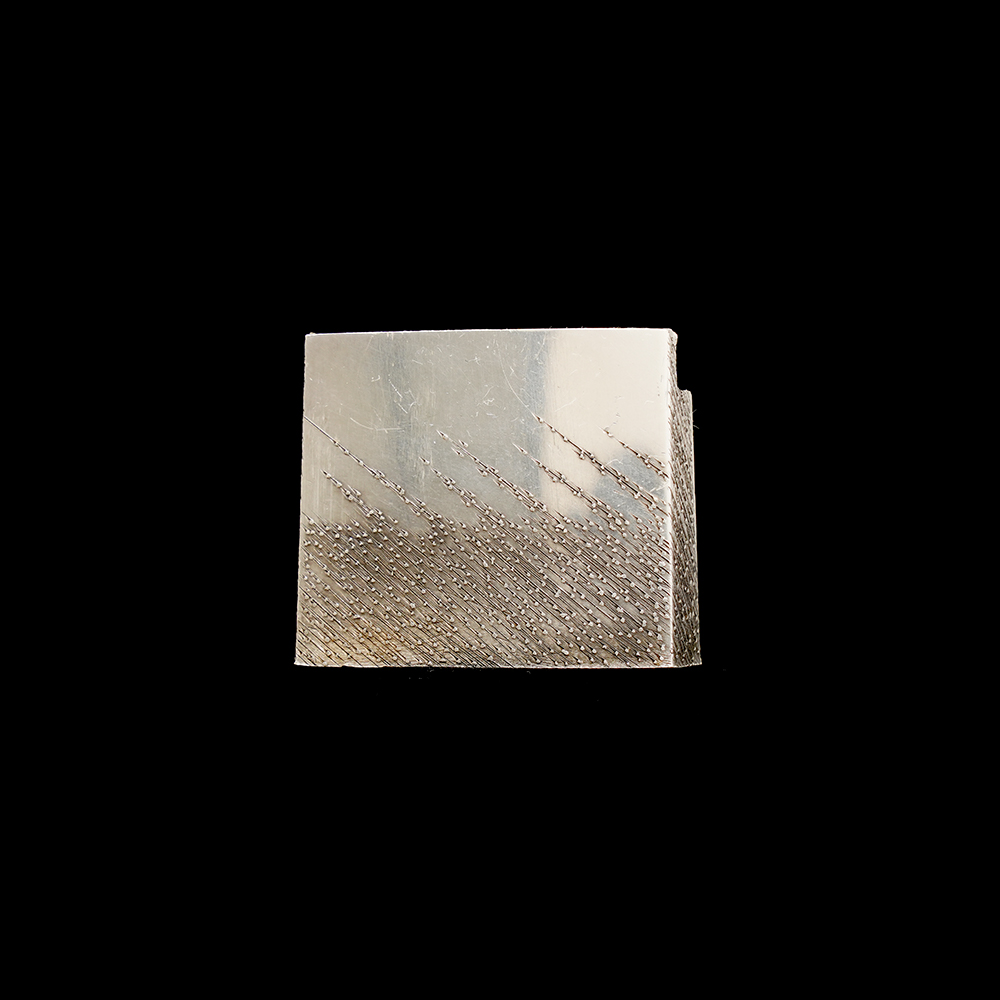

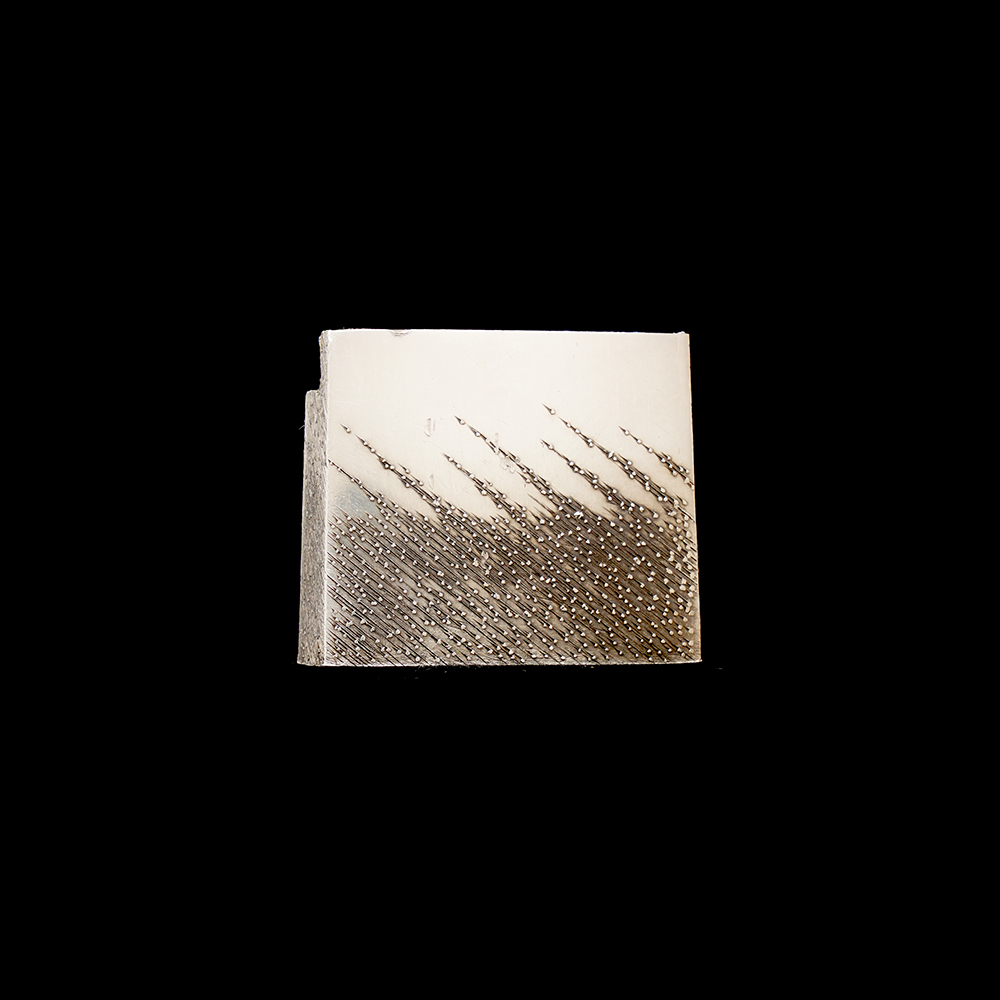

附属 保存刀剣鑑定書、銀はばき、白鞘 / 継木、焦茶萎皮塗鞘半太刀拵

松軒元興は、角大八元興の孫にあたり、角大助と称す。父、角大治秀国は26歳で早世の為、祖父の銘を襲名。初代角大八は江戸の水心子正秀の弟子となって鍛刀を学び、会津藩の命により薩摩に行き、元平門人となって銘を元興と改めました。二代となる松軒元興は、作刀の技術を、初め道辰ら会津刀工から学んだものと思われ、また、安政4年、会津藩松平家からの預かり弟子として七代石堂運寿是一に入門。是一との合作もみられます。 安政6年、入道して「松軒」と号し、慶応2年7月には「大和守」を受領すると共に名を祖父と同じく「秀国」と改め、明治24年3月、80歳にて没しました。

松軒元興は名工揃いの会津刀工の中でも特に上手として知られ、初代よりも上手で優れた出来の刀を残しており、名工揃いの会津刀工のなかでも異才を放つ上工としてその名を知られています。 幕末の動乱の中、会津藩主、松平容保公が京都守護職に就任し、会津藩兵を率いて京都の治安回復のため上洛すると、松軒元興も会津十一代和泉守兼定らと同じく上洛し、京都にて会津藩士や新選組隊士のために鍛えた京打ちが見られ、新選組局長である近藤勇や副長である土方歳三の佩刀の中にも「大和守秀国」銘の刀があったと伝えられます。

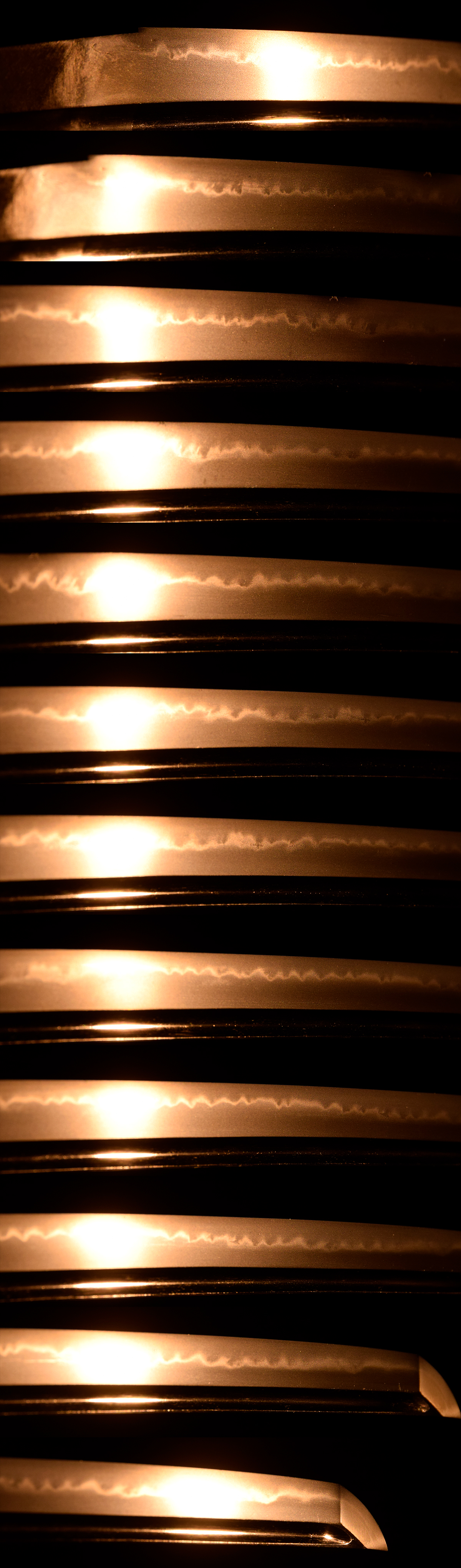

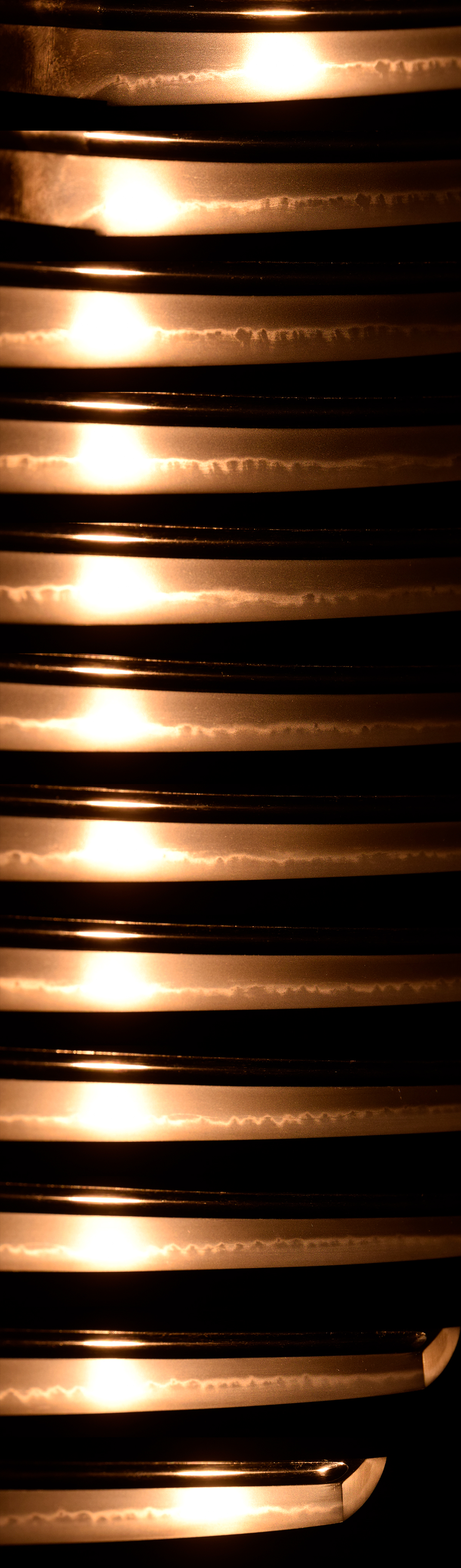

この刀は、元先の幅差頃好く開いて中切先。表裏に刀樋を古作に倣い小鎬近く迄上げて掻通し反り深めで茎長く、両手持ちでの使用に重視した造り込みで、地鉄は柾目肌がよく詰んだ地鉄に地沸が強く厚くつき、刃文は互の目・小互の目に互ノ目丁字を連れて焼き、足入り、総じて沸が厚く強く付き、刃中一面が沸えて、金筋入り、砂流しが幾重にもかかるなどの優れた出来映えを示し、師である石堂運寿是一を彷彿とさせる出来口で破綻が無く、元興の技量の高さ誇る作品です。

附属の半太刀拵は黄金色の大切羽を伴い、飾り気が無い無骨な中に華を添えています。目貫は色良い赤銅の犀(一角獣)が巻き込まれています。鞘から払って構えてみると、手元重心でバランスが良く、扱いの良さを感じさせます。

鐔鳴り在り。柄にガタツキ無し。

元幅30.5ミリ 元重ね6.4ミリ

物打幅23.6ミリ 物打重ね5.0ミリ

横手位置幅19.8ミリ 松葉先重ね4.6ミリ

裸身重量570グラム。 拵に納めて鞘を払った重量917グラム。

江戸末期文久頃(1861~) The last years of Edo era

平成9年3月21日 宮城県登録

附属 保存刀剣鑑定書、銀はばき、白鞘 / 継木、焦茶萎皮塗鞘半太刀拵

松軒元興は、角大八元興の孫にあたり、角大助と称す。父、角大治秀国は26歳で早世の為、祖父の銘を襲名。初代角大八は江戸の水心子正秀の弟子となって鍛刀を学び、会津藩の命により薩摩に行き、元平門人となって銘を元興と改めました。二代となる松軒元興は、作刀の技術を、初め道辰ら会津刀工から学んだものと思われ、また、安政4年、会津藩松平家からの預かり弟子として七代石堂運寿是一に入門。是一との合作もみられます。 安政6年、入道して「松軒」と号し、慶応2年7月には「大和守」を受領すると共に名を祖父と同じく「秀国」と改め、明治24年3月、80歳にて没しました。

松軒元興は名工揃いの会津刀工の中でも特に上手として知られ、初代よりも上手で優れた出来の刀を残しており、名工揃いの会津刀工のなかでも異才を放つ上工としてその名を知られています。 幕末の動乱の中、会津藩主、松平容保公が京都守護職に就任し、会津藩兵を率いて京都の治安回復のため上洛すると、松軒元興も会津十一代和泉守兼定らと同じく上洛し、京都にて会津藩士や新選組隊士のために鍛えた京打ちが見られ、新選組局長である近藤勇や副長である土方歳三の佩刀の中にも「大和守秀国」銘の刀があったと伝えられます。

この刀は、元先の幅差頃好く開いて中切先。表裏に刀樋を古作に倣い小鎬近く迄上げて掻通し反り深めで茎長く、両手持ちでの使用に重視した造り込みで、地鉄は柾目肌がよく詰んだ地鉄に地沸が強く厚くつき、刃文は互の目・小互の目に互ノ目丁字を連れて焼き、足入り、総じて沸が厚く強く付き、刃中一面が沸えて、金筋入り、砂流しが幾重にもかかるなどの優れた出来映えを示し、師である石堂運寿是一を彷彿とさせる出来口で破綻が無く、元興の技量の高さ誇る作品です。

附属の半太刀拵は黄金色の大切羽を伴い、飾り気が無い無骨な中に華を添えています。目貫は色良い赤銅の犀(一角獣)が巻き込まれています。鞘から払って構えてみると、手元重心でバランスが良く、扱いの良さを感じさせます。

鐔鳴り在り。柄にガタツキ無し。

| 刃長(cm) | 71 (二尺三寸四分三厘) |

| 反り(cm) | 2.2 (七分二厘六毛) |

| 元幅 | 30.5 mm |

| 元重 | 6.4 mm |

| 先幅 | 物打23.6 mm 横手位置19.8 mm |

| 先重 | 物打5.0 mm 松葉位置4.6 mm |

| 目釘孔数 | 3個 |

| 時代 | 江戸末期文久頃(1861~) The last years of Edo era |

| 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 平成9年3月21日 宮城県登録 |

| 付属 | 銀はばき、白鞘 / 継木、焦茶萎皮塗鞘半太刀拵 |

| 重量 | 裸身重量570グラム。 拵に納めて鞘を払った重量917グラム。 |