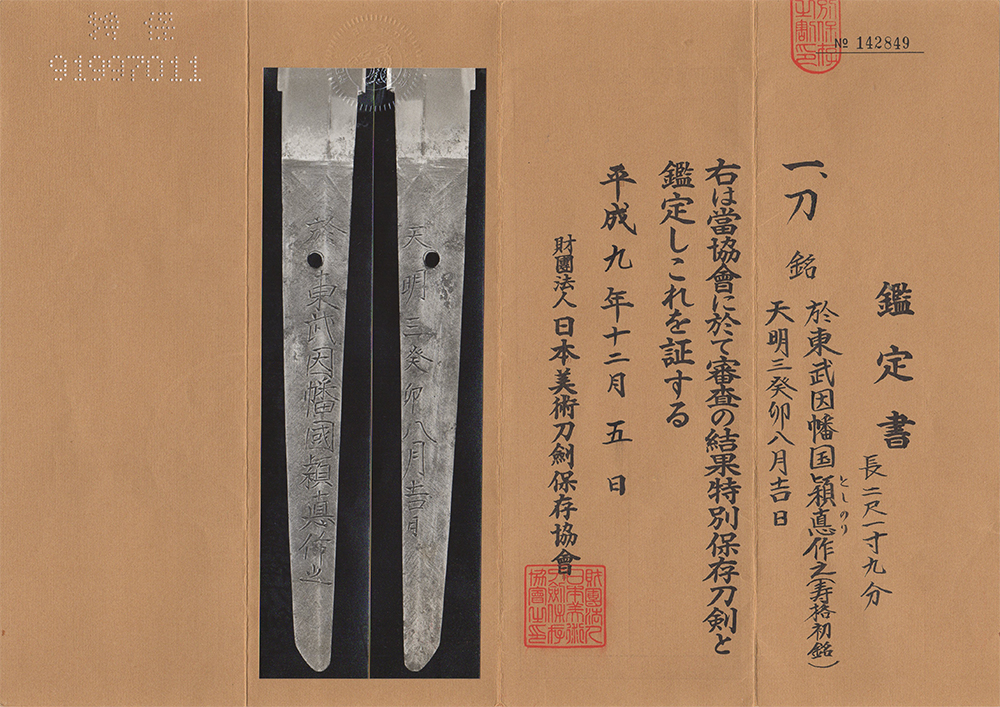

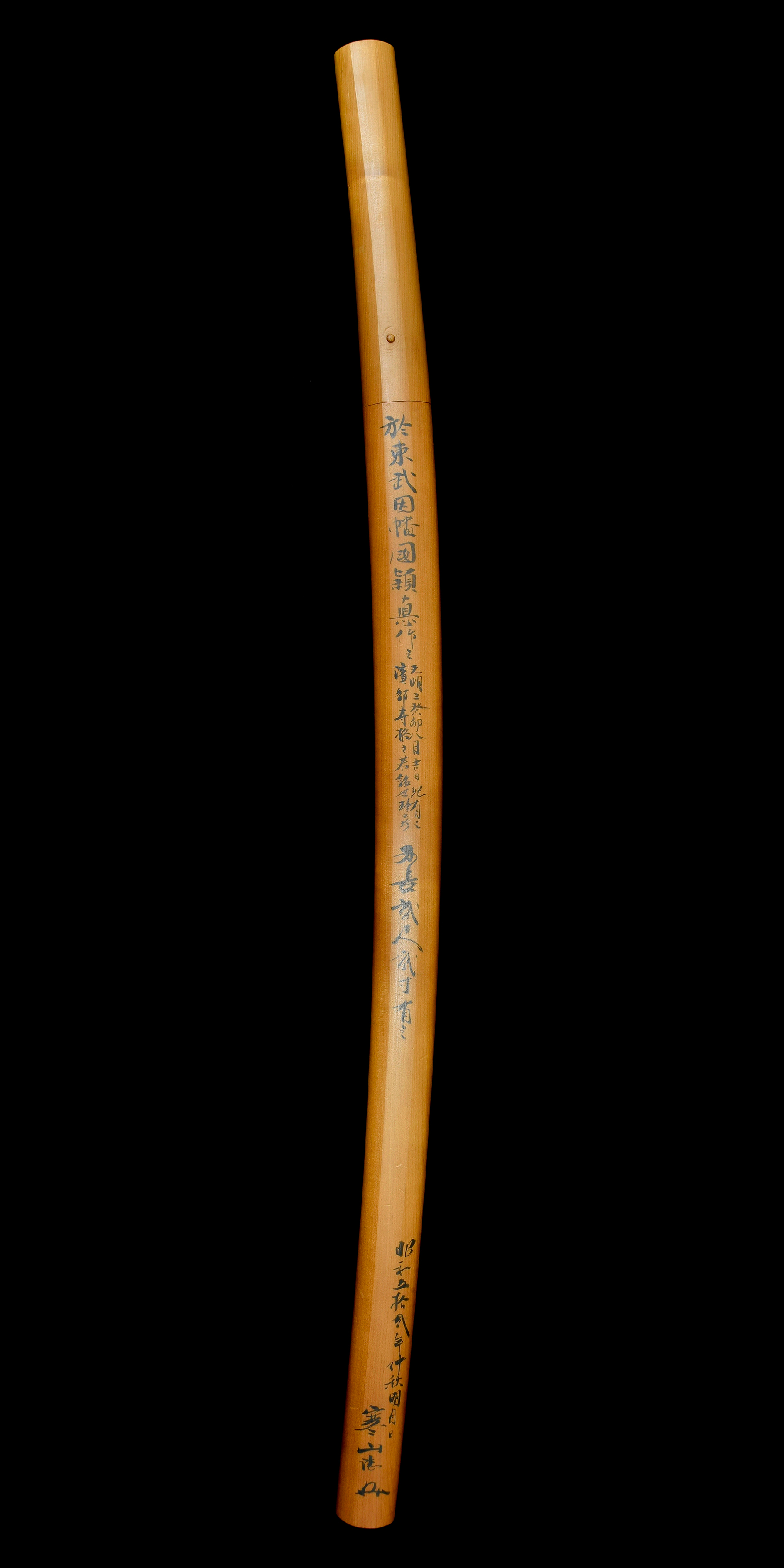

於東武因幡國頴悳作之 天明三癸卯八月吉日(寿格初銘)- Oite Tobu Inabanokuni Toshinori - 2-941

¥715,000

税込

関連カテゴリ

刃長66.5センチ 反り1.3センチ

元幅32.3ミリ 元重ね7.1ミリ

物打幅25.4ミリ 物打重ね6.6ミリ

横手位置幅22.8ミリ 松葉先重ね5.6ミリ

裸身重量797グラム。

江戸後期天明三年(1783) The latter period of Edo era

平成4年10月6日 鳥取県登録

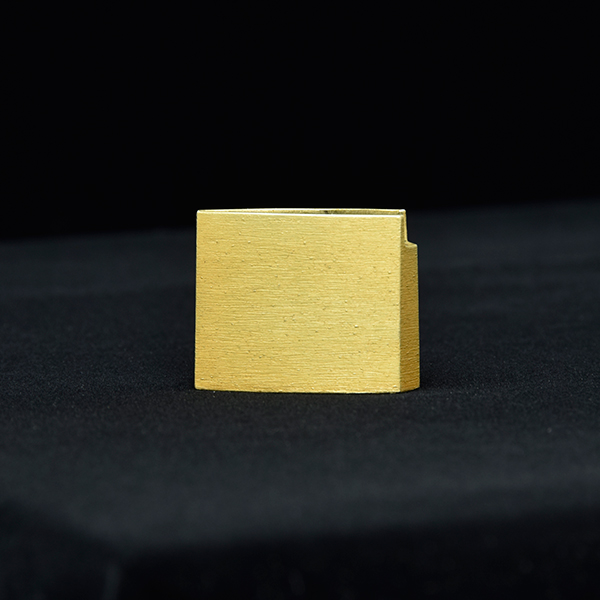

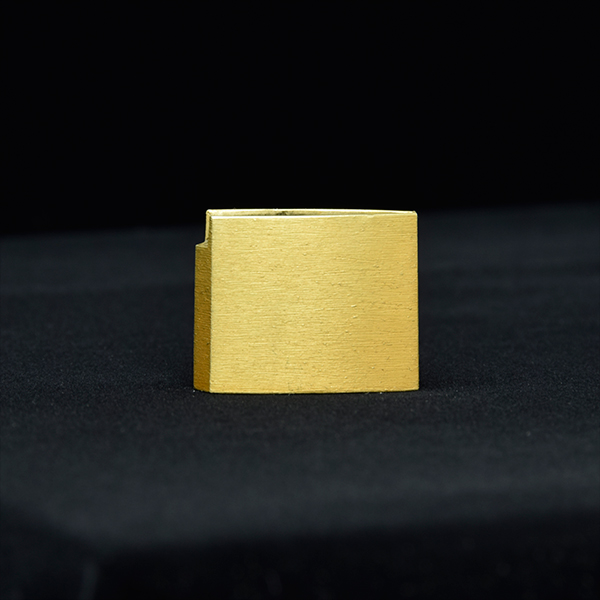

附属 特別保存刀剣鑑定書、素銅地金着はばき、白鞘

江戸後期、山陰地方因幡国に於いて多くの門人を輩出し、隠然たる勢力を天下に知らしめた濱部一派。その棟梁である濱部壽格は、江戸の水心子正秀に対抗出来る程の名声を得ました。

壽格は延享3年(1746年)鳥取の生まれで、名を濱部権左衛門と称し、後に九郎左衛門と改めました。日置兼先に鍛刀を学び、初銘を兼賀、頴悳(としのり)と切りました。天明5年(1785)、41歳の時に美濃守を受領すると銘を壽格と改め鳥取藩工となりました。

天明・寛政年間(1781~1800)には二度に渡って江戸に出て、刀工・刀剣鑑識家の松村昌直や刀剣研究家の鎌田魚妙に教えを受け、更には備前池田家と因幡池田家の因縁関係もあって、備前長船の地で祐定から備前伝を学ぶなど精力的に所伝を実践研究しました。

奇しくも同時期に江戸で活躍した水心子正秀より4歳年上で、多くの門人を輩出して隠然たる勢力を天下に知らしめた壽格は、正秀と双璧をなす指導者として名声を得ました。正秀同様、真十五枚甲伏鍛えにて作刀しており、茎にそれを切り付けているものもあります。江戸、京、大坂でも鍛刀しており、河内守國助の拳形丁字乱れに似た、菊花丁字乱れの創始者としても名高く、

山浦真雄、清麿兄弟の師である河村壽隆は、壽格の子である壽實から作刀を学んだことから、俗に壽格を指して、清麿のルーツと称されます。

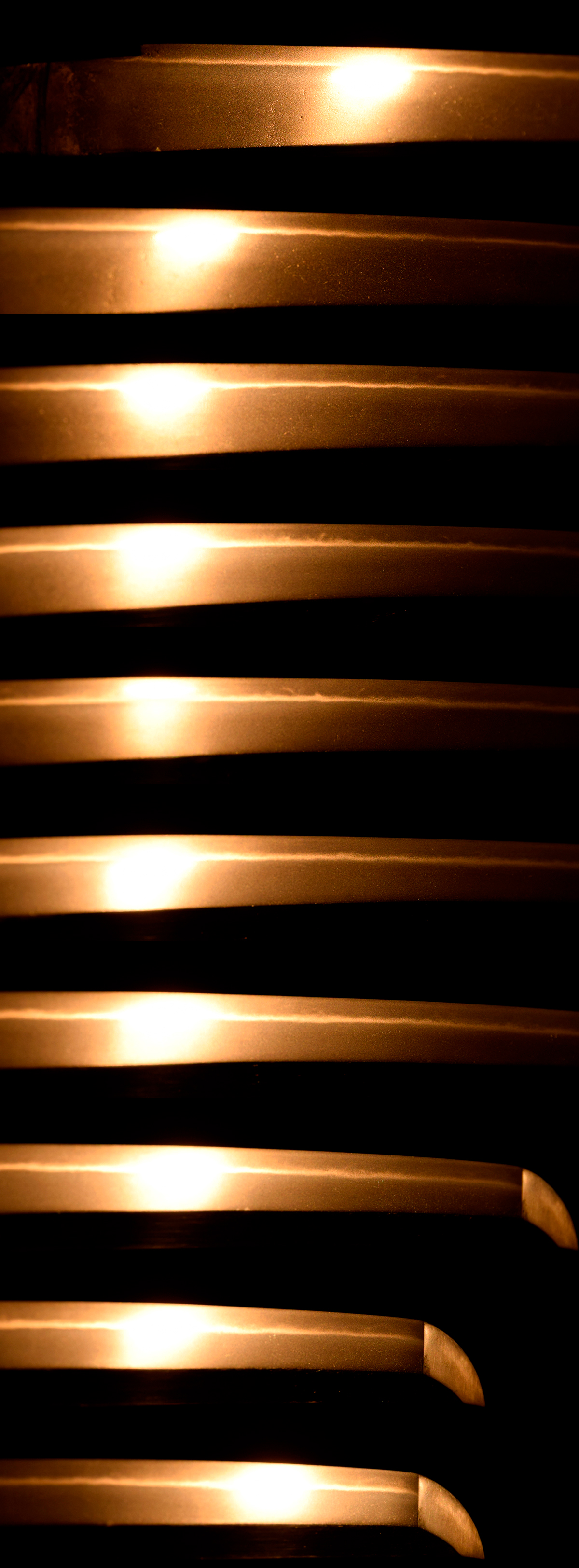

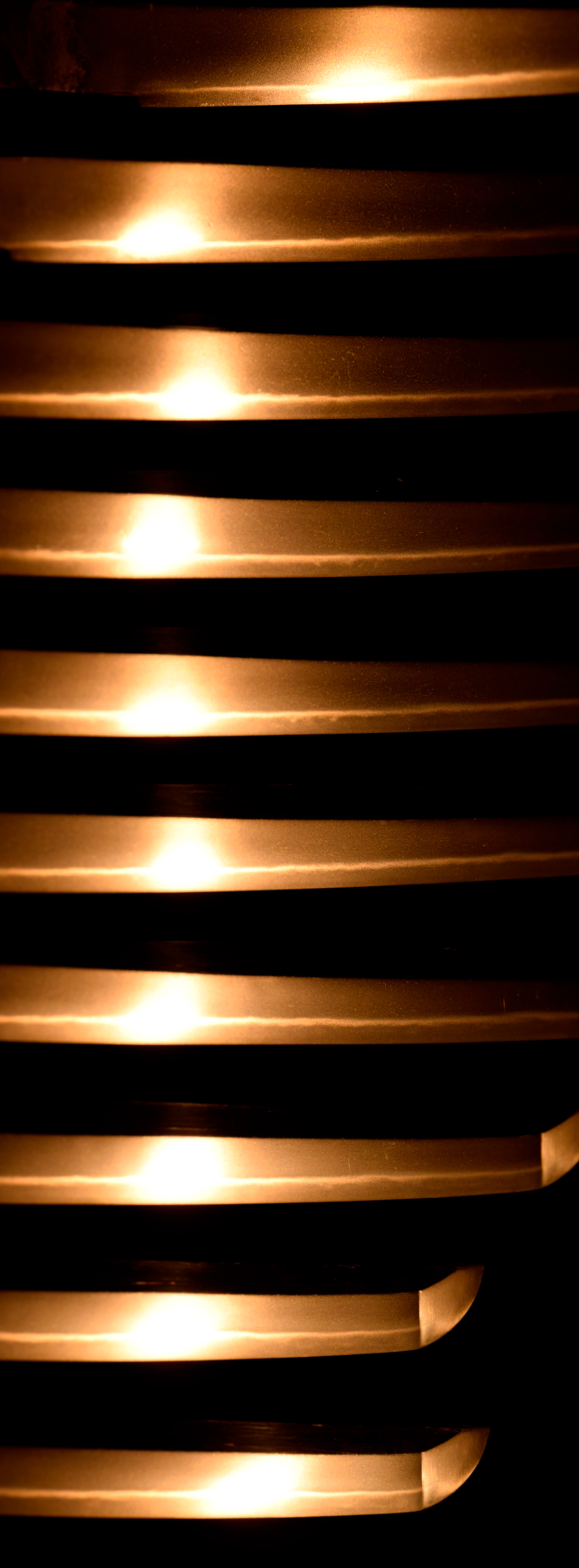

この刀は緻密に練られた杢目肌が良く詰むも少しく肌立って精美であり、そこに匂口明るく冴えた直刃を見事に焼き上げ、刃中には極短い足が散見され、刃境には地鉄に絡んだ繊細な働きも見受けられ、後に濱部一派を興すことになる壽格の若打ちたる名品です。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

元幅32.3ミリ 元重ね7.1ミリ

物打幅25.4ミリ 物打重ね6.6ミリ

横手位置幅22.8ミリ 松葉先重ね5.6ミリ

裸身重量797グラム。

江戸後期天明三年(1783) The latter period of Edo era

平成4年10月6日 鳥取県登録

附属 特別保存刀剣鑑定書、素銅地金着はばき、白鞘

江戸後期、山陰地方因幡国に於いて多くの門人を輩出し、隠然たる勢力を天下に知らしめた濱部一派。その棟梁である濱部壽格は、江戸の水心子正秀に対抗出来る程の名声を得ました。

壽格は延享3年(1746年)鳥取の生まれで、名を濱部権左衛門と称し、後に九郎左衛門と改めました。日置兼先に鍛刀を学び、初銘を兼賀、頴悳(としのり)と切りました。天明5年(1785)、41歳の時に美濃守を受領すると銘を壽格と改め鳥取藩工となりました。

天明・寛政年間(1781~1800)には二度に渡って江戸に出て、刀工・刀剣鑑識家の松村昌直や刀剣研究家の鎌田魚妙に教えを受け、更には備前池田家と因幡池田家の因縁関係もあって、備前長船の地で祐定から備前伝を学ぶなど精力的に所伝を実践研究しました。

奇しくも同時期に江戸で活躍した水心子正秀より4歳年上で、多くの門人を輩出して隠然たる勢力を天下に知らしめた壽格は、正秀と双璧をなす指導者として名声を得ました。正秀同様、真十五枚甲伏鍛えにて作刀しており、茎にそれを切り付けているものもあります。江戸、京、大坂でも鍛刀しており、河内守國助の拳形丁字乱れに似た、菊花丁字乱れの創始者としても名高く、

山浦真雄、清麿兄弟の師である河村壽隆は、壽格の子である壽實から作刀を学んだことから、俗に壽格を指して、清麿のルーツと称されます。

この刀は緻密に練られた杢目肌が良く詰むも少しく肌立って精美であり、そこに匂口明るく冴えた直刃を見事に焼き上げ、刃中には極短い足が散見され、刃境には地鉄に絡んだ繊細な働きも見受けられ、後に濱部一派を興すことになる壽格の若打ちたる名品です。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

| 刃長(cm) | 66.5 (二尺一寸九分四厘五毛) |

| 反り(cm) | 1.3 (四分二厘九毛) |

| 元幅 | 32.3 mm |

| 元重 | 7.1 mm |

| 先幅 | 物打25.4 mm 横手位置22.8 mm |

| 先重 | 物打6.6 mm 松葉位置5.6 mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 江戸後期天明三年(1783) The latter period of Edo era |

| 鑑定書 | 特別保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 平成4年10月6日 鳥取県登録 |

| 付属 | 素銅地金着はばき、白鞘 |

| 重量 | 裸身重量797グラム。 |