肥前守藤原成當 此長太刀元和四年錐土ノ申於度々大切就仕元和五年如此也三浦半左衛門真勝 - Hizen no kami Fujiwara Narimasa - 6-067

¥880,000

税込

刃長47.9センチ 反り3.05センチ

元幅28.5ミリ 元重ね8.6センチ

物打幅32.5ミリ 物打重ね7.5ミリ

松葉先重ね6.2ミリ

茎の長さ51.4センチ

裸身重量745グラム

江戸初期 The early years of Edo era

令和6年11月15日 奈良県登録

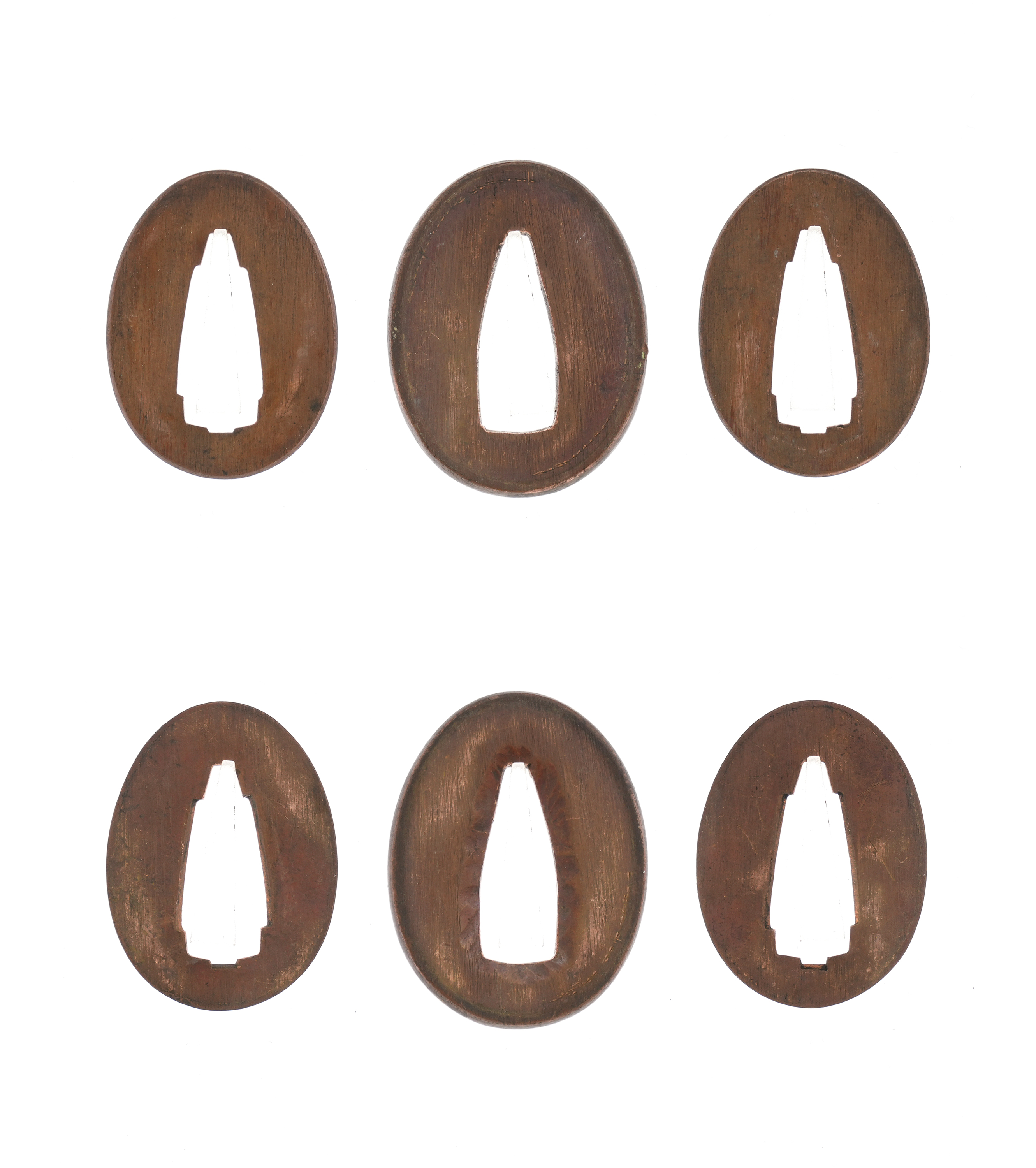

附属 保存刀剣鑑定書、拵残欠、素銅地銀着はばき

肥前守藤原成當を銘鑑で繙くと、詳細な記録は極めて少なく、時代を「元禄」、国不詳とのみ記載するに留まる。現存作例も稀で、日本美術刀剣保存協会において確認されている資料も、この薙刀を含めわずか二点に過ぎない。

しかし本作の茎裏には「元和四年」と年紀があり、銘鑑で見る成當の活躍時代と一致しない。銘鑑通り、成當が元禄に生きていたとすれば、年紀を誤って元和に切ったとは考えにくく、成當に数代が存在したか、あるいは銘鑑編纂の際に「元禄」と「元和」とを誤記した可能性も否定できない。銘の崩し方や切り口にも独自性が見られ、漢字の一部についても再考の余地がある。

茎裏の長銘を現代語訳すると次のような意味になる。

「この長太刀(長巻・薙刀)は元和四年(1618年)、錐土(地名または人名か)において、たびたび重要な任務に用いられた。元和五年(1619年)に三浦半左衛門真勝がこれを記す。」

この文面から察するに、三浦半左衛門真勝という武士が、この薙刀を携えて特別な任務、あるいは戦に臨んだものと思われる。追銘の筆致を茎表と比較すると、成當自らが刻したものと見られ、極めて資料的価値が高い。

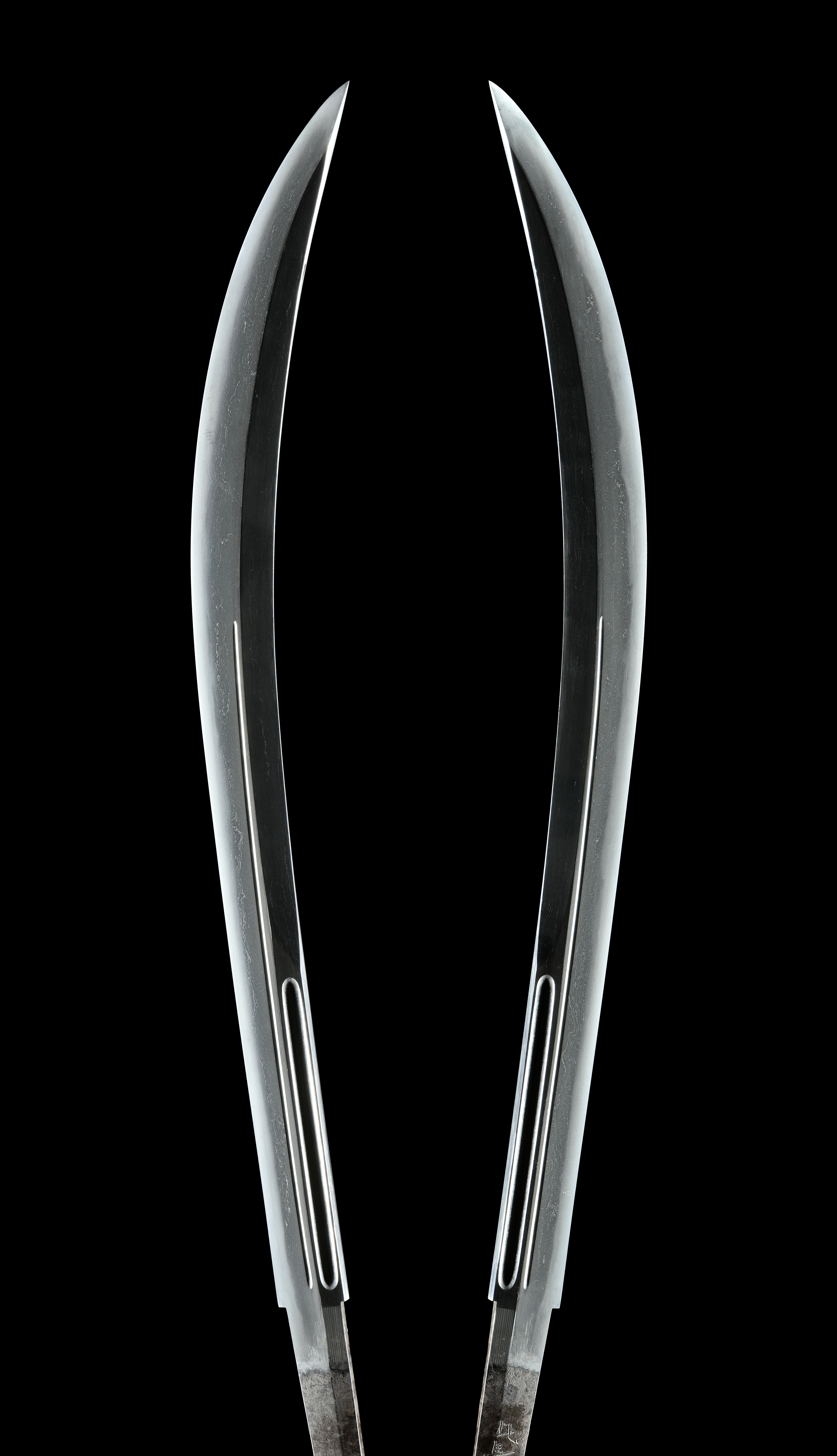

この作品は薙刀造。体配は所謂「静形(しずかがた)」と称されるもので、反り穏やかにして均整美を誇る。表裏に腰樋を双頭丸留めとし、平地には細く長い樋を添える。地鉄は板目が流れ、所々粕立ち、地沸ついて地景入り、刃文は明るく、区下に腰刃を焼き、直刃調に始まり、先では湾れを交え、砂流・金筋・稲妻・葉が顕著に見られる。刃縁には、やや大粒の沸が豊かに付き、湯走や二重刃風の刃を交え、鋩子は乱れ込んで先掃き掛けて丸く返る。

現存作が極めて少なく、国所も未詳とされる成當の研究において、本作は欠くことのできない重要資料である。長銘の内容及び出来や体配から見ても、元和年間に槌を振るった刀工である可能性を示す、極めて貴重な証左となる一口である。

附属する薙刀拵の切り口を見るに、切断されたのはごく近年のことであることが判る。鞘には三つ盛り橘紋が蒔絵され、太刀受け部分には豪奢な螺鈿細工が施されている。その意匠の格調と、茎に刻まれた由緒ある銘とを併せ考えると、この薙刀が代々大切に伝えられてきたことは疑いない。 それだけに、柄が断たれたことが痛惜の念に堪えず、往時の完形を偲ぶほどに、惜しまれてならない。

元幅28.5ミリ 元重ね8.6センチ

物打幅32.5ミリ 物打重ね7.5ミリ

松葉先重ね6.2ミリ

茎の長さ51.4センチ

裸身重量745グラム

江戸初期 The early years of Edo era

令和6年11月15日 奈良県登録

附属 保存刀剣鑑定書、拵残欠、素銅地銀着はばき

肥前守藤原成當を銘鑑で繙くと、詳細な記録は極めて少なく、時代を「元禄」、国不詳とのみ記載するに留まる。現存作例も稀で、日本美術刀剣保存協会において確認されている資料も、この薙刀を含めわずか二点に過ぎない。

しかし本作の茎裏には「元和四年」と年紀があり、銘鑑で見る成當の活躍時代と一致しない。銘鑑通り、成當が元禄に生きていたとすれば、年紀を誤って元和に切ったとは考えにくく、成當に数代が存在したか、あるいは銘鑑編纂の際に「元禄」と「元和」とを誤記した可能性も否定できない。銘の崩し方や切り口にも独自性が見られ、漢字の一部についても再考の余地がある。

茎裏の長銘を現代語訳すると次のような意味になる。

「この長太刀(長巻・薙刀)は元和四年(1618年)、錐土(地名または人名か)において、たびたび重要な任務に用いられた。元和五年(1619年)に三浦半左衛門真勝がこれを記す。」

この文面から察するに、三浦半左衛門真勝という武士が、この薙刀を携えて特別な任務、あるいは戦に臨んだものと思われる。追銘の筆致を茎表と比較すると、成當自らが刻したものと見られ、極めて資料的価値が高い。

この作品は薙刀造。体配は所謂「静形(しずかがた)」と称されるもので、反り穏やかにして均整美を誇る。表裏に腰樋を双頭丸留めとし、平地には細く長い樋を添える。地鉄は板目が流れ、所々粕立ち、地沸ついて地景入り、刃文は明るく、区下に腰刃を焼き、直刃調に始まり、先では湾れを交え、砂流・金筋・稲妻・葉が顕著に見られる。刃縁には、やや大粒の沸が豊かに付き、湯走や二重刃風の刃を交え、鋩子は乱れ込んで先掃き掛けて丸く返る。

現存作が極めて少なく、国所も未詳とされる成當の研究において、本作は欠くことのできない重要資料である。長銘の内容及び出来や体配から見ても、元和年間に槌を振るった刀工である可能性を示す、極めて貴重な証左となる一口である。

附属する薙刀拵の切り口を見るに、切断されたのはごく近年のことであることが判る。鞘には三つ盛り橘紋が蒔絵され、太刀受け部分には豪奢な螺鈿細工が施されている。その意匠の格調と、茎に刻まれた由緒ある銘とを併せ考えると、この薙刀が代々大切に伝えられてきたことは疑いない。 それだけに、柄が断たれたことが痛惜の念に堪えず、往時の完形を偲ぶほどに、惜しまれてならない。

| 刃長(cm) | 47.9 (一尺五寸八分零厘七毛) |

| 反り(cm) | 3.05 (一寸零分零厘七毛) |

| 元幅 | 28.5ミリ |

| 元重 | 8.6ミリ |

| 先幅 | 物打幅32.5ミリ |

| 先重 | 物打重ね7.5ミリ 松葉先重ね6.2ミリ |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 江戸初期 The early years of Edo era |

| 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 令和6年11月15日 奈良県登録 |

| 付属 | 拵残欠、素銅地銀着はばき |

| 重量 | 裸身重量745グラム |