無銘(大和守安定) - Mumei(Yamato no kami Yasusada) - 2-1822

¥347,600

税込

関連カテゴリ

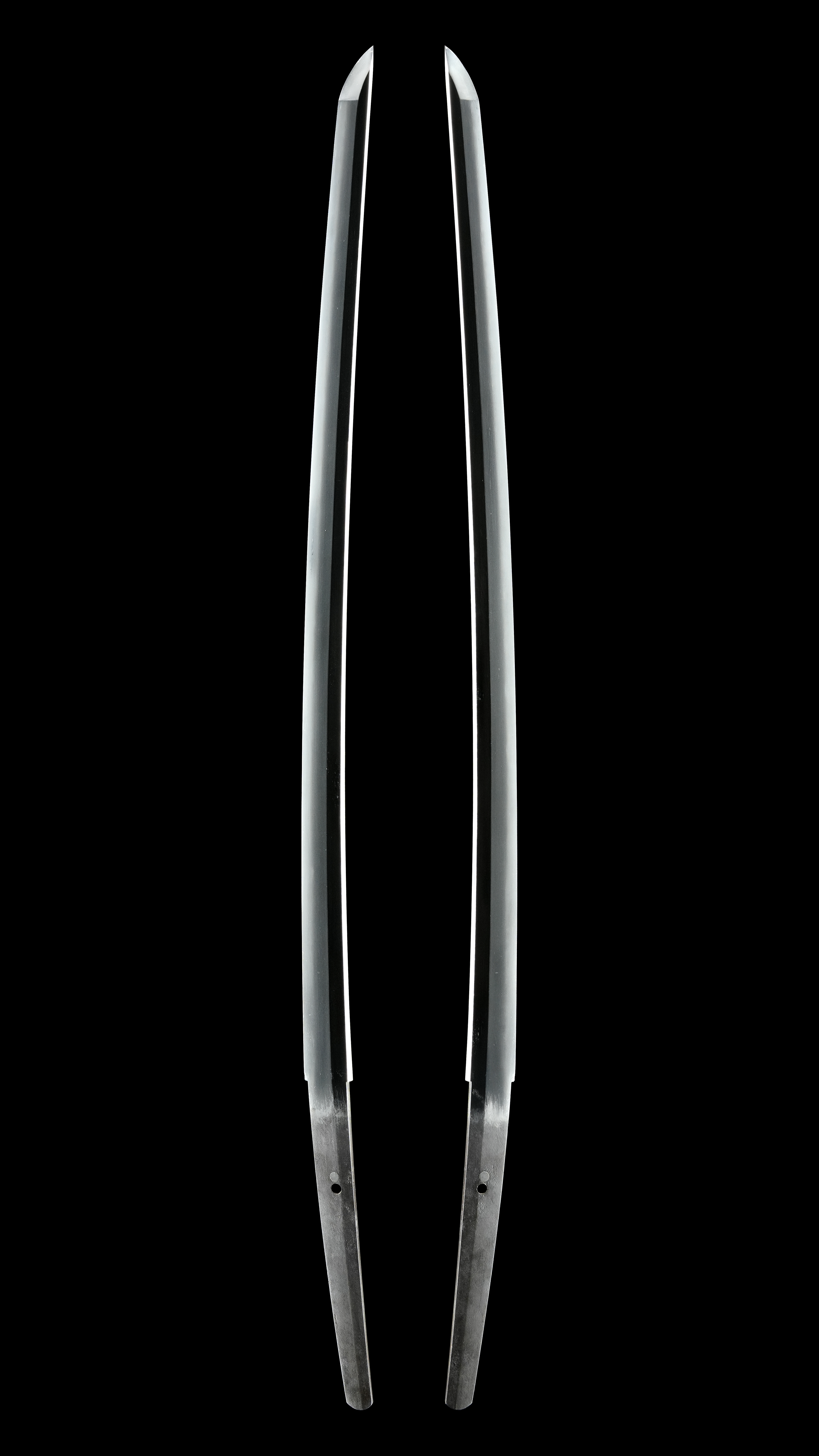

刃長66.85センチ 反り1.1センチ

元幅32.3ミリ 元重ね8.0センチ

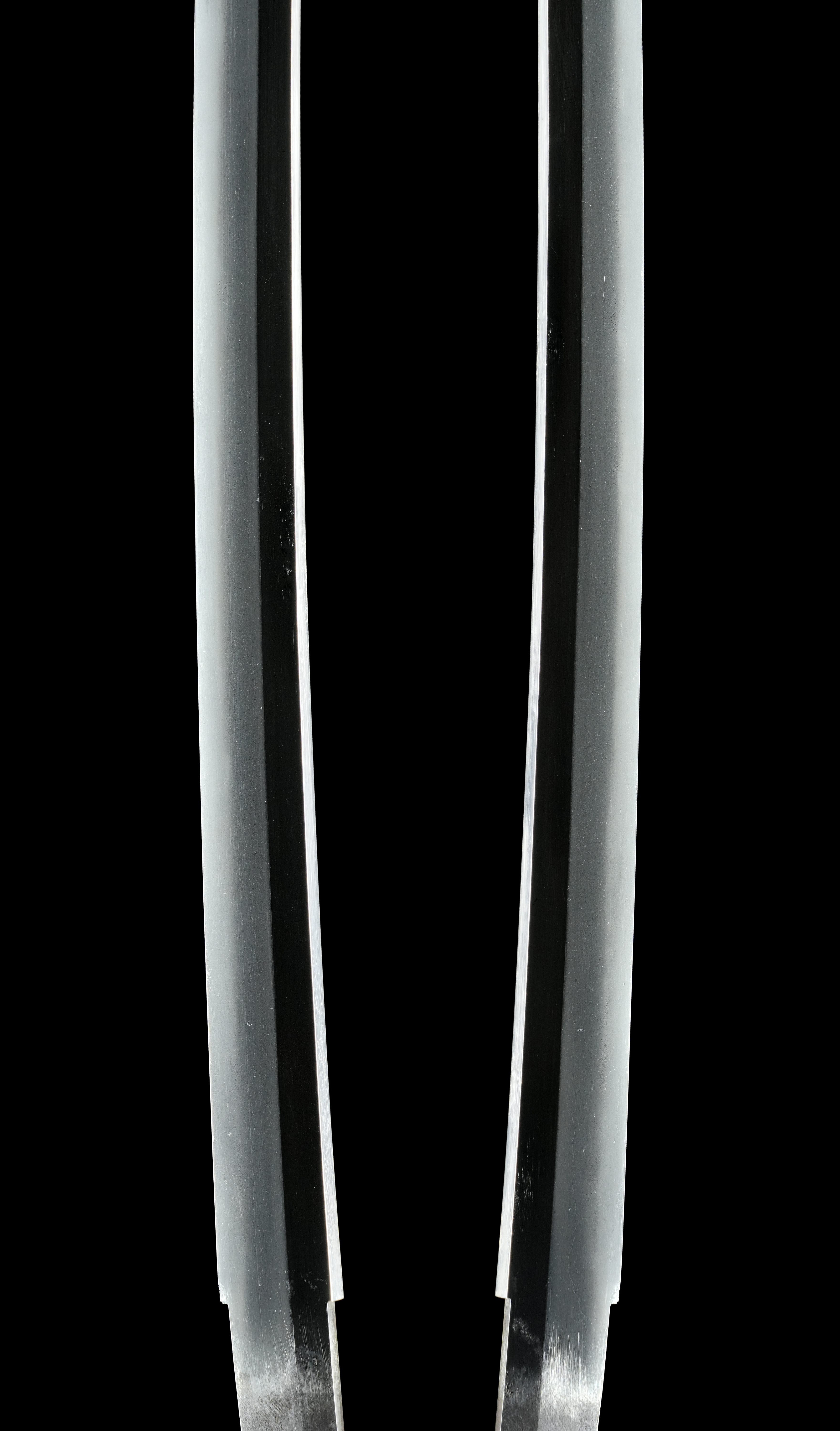

物打幅25.4ミリ 物打重ね5.7ミリ

横手位置幅21.3ミリ 松葉先重ね4.6ミリ

裸身重量771グラム

江戸前期 The early period of Edo era

昭和43年3月13日 熊本県登録

附属 白鞘、素銅地金鍍金二重はばき

大和守安定については、従来、本国を越前とする説が有力であったが、「新刀弁疑」に「武州江戸住人、大和守安定と切る、此作ざんぐりとして錵匂深し、湾、直刃、大亀文(みだれ刃)いろいろあり富田と切、石堂一家なり、」と記し、また別の項に「安定・紀州」と示している。 これについては、「紀州和歌山住安広造、(裏に)大和大掾安定作」と銘した脇指が現存することからも、「新刀弁疑」のいう紀州石堂出身説は首肯される。さらに彼の姓は作刀にまま見るように、「冨田(飛田の二様あり)・トンダ」であり、紀州石堂派の為康・康広も冨田姓を用いており、これも彼が同派出身とみるべき証左となろう。

安定の生年については、「大和守安定 行年五十三歳作之(裏に)寛文十暦八月日」と銘した刀が違存し、これに拠れば、元和四年生まれということになる。その後、江戸に出るが、その時期については、慶安元年・二年紀の山野加右衛門尉永久の金象嵌のある同作に、「武州作之」と銘したものが現存し、慶安元年には既に江戸に出たものと思われる。

また彼の師については、作風及び茎仕立、山野家の金象嵌截断銘などの共通性より、和泉守兼重とする説が有力であり、大和守安定とその弟子で仙台藩工であった安倫の合作に「武州江城住大和守安定 奥州仙台住安倫(裏に)仙台住人山野加右衛門尉永久監之」と銘した刀が違存する。

安定・安倫両人合作の銘文に加えて、山野加右衛門尉永久がこの一刀を監督すると銘しているところから、三者の浅からぬ関係が窺われ、更に永久が「仙台住人」と明示していることを考え併せれば、遠く仙台から安倫を安定の許に入門させたのは、同国出身の山野加右衛門尉永久の斡旋によるものであろう。

作品は、慶安より延宝と続いて現存するが、万治頃が大成期とみられ、最も覇気のある作品が多い。

安定の作風は、大別すると二様があり、一つはのたれに互の目を交え、湾れが角ばる傾向の物と、他の互の目を主調とした乱れ刃があり、同作中では、前者の作例が多い。

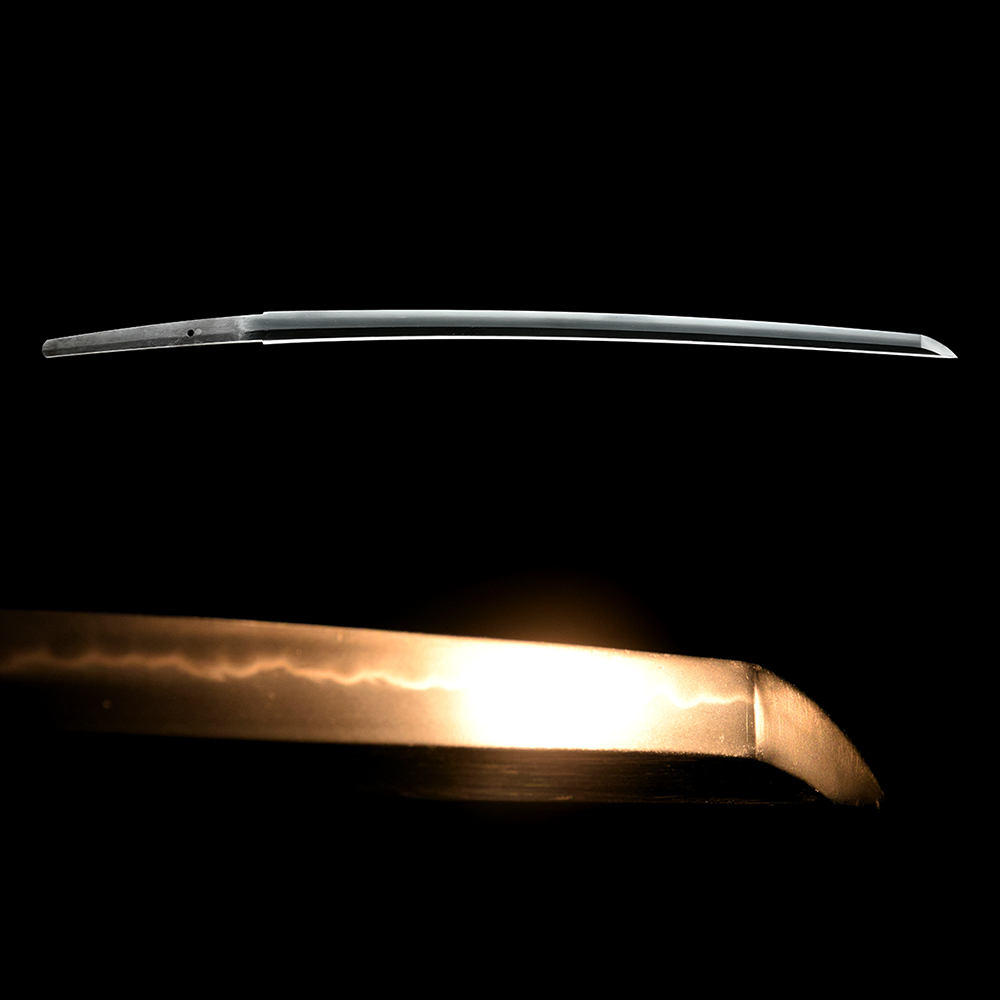

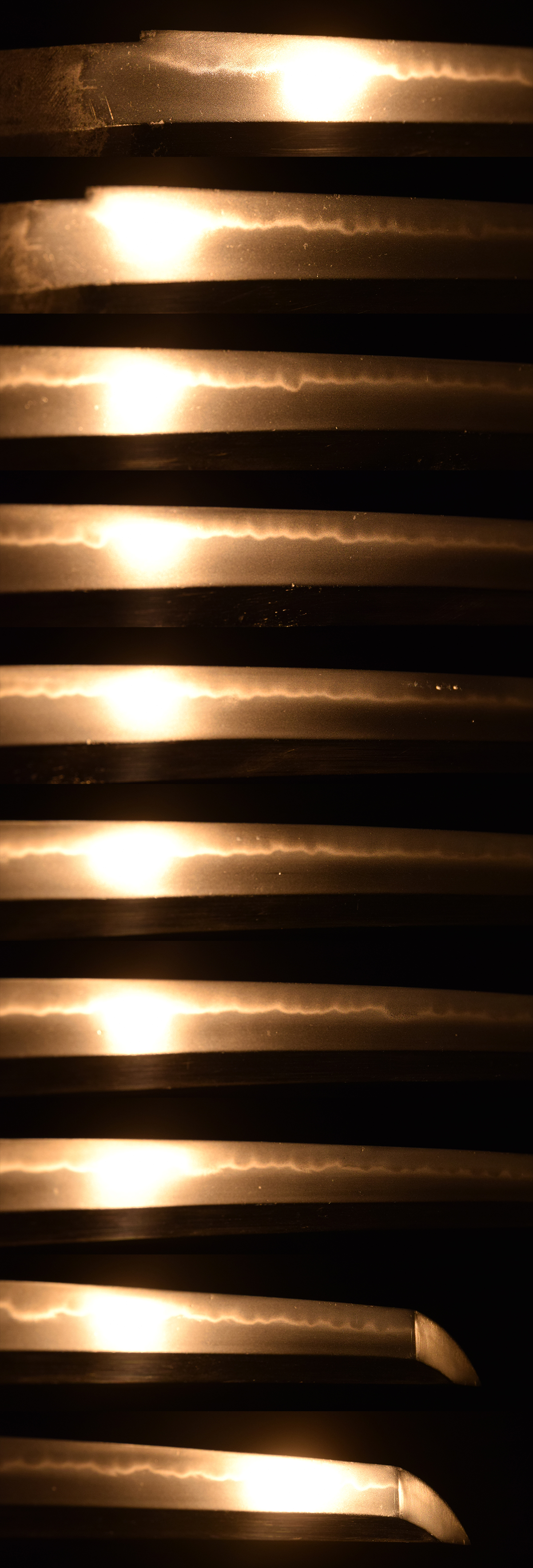

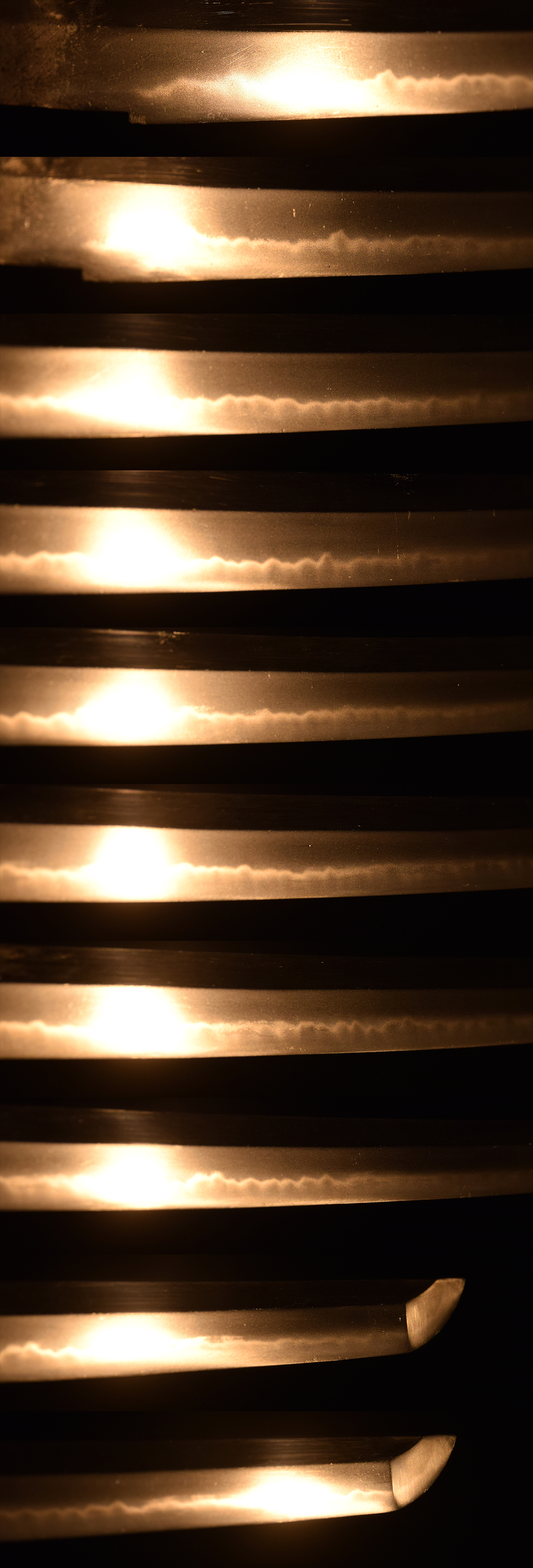

本刀は、元先の幅差頃好く開いて中切先やや延びごころ。小板目がよく錬れて詰んだ地鉄には地沸が付いて精美。刃文は匂口が明るく冴えた互ノ目を焼き上げており、虎徹の数珠刃を連想させる。刃中には足が盛んに入り、所々に大粒の沸が絡み、それが刃中にも現れて金筋を成し、鋩子は直ぐに先丸く返り、手持ちバランスが非常に良く、利刀として名高き安定の技量をひしひしと感じさせる作品です。

※鑑定書未着

元幅32.3ミリ 元重ね8.0センチ

物打幅25.4ミリ 物打重ね5.7ミリ

横手位置幅21.3ミリ 松葉先重ね4.6ミリ

裸身重量771グラム

江戸前期 The early period of Edo era

昭和43年3月13日 熊本県登録

附属 白鞘、素銅地金鍍金二重はばき

大和守安定については、従来、本国を越前とする説が有力であったが、「新刀弁疑」に「武州江戸住人、大和守安定と切る、此作ざんぐりとして錵匂深し、湾、直刃、大亀文(みだれ刃)いろいろあり富田と切、石堂一家なり、」と記し、また別の項に「安定・紀州」と示している。 これについては、「紀州和歌山住安広造、(裏に)大和大掾安定作」と銘した脇指が現存することからも、「新刀弁疑」のいう紀州石堂出身説は首肯される。さらに彼の姓は作刀にまま見るように、「冨田(飛田の二様あり)・トンダ」であり、紀州石堂派の為康・康広も冨田姓を用いており、これも彼が同派出身とみるべき証左となろう。

安定の生年については、「大和守安定 行年五十三歳作之(裏に)寛文十暦八月日」と銘した刀が違存し、これに拠れば、元和四年生まれということになる。その後、江戸に出るが、その時期については、慶安元年・二年紀の山野加右衛門尉永久の金象嵌のある同作に、「武州作之」と銘したものが現存し、慶安元年には既に江戸に出たものと思われる。

また彼の師については、作風及び茎仕立、山野家の金象嵌截断銘などの共通性より、和泉守兼重とする説が有力であり、大和守安定とその弟子で仙台藩工であった安倫の合作に「武州江城住大和守安定 奥州仙台住安倫(裏に)仙台住人山野加右衛門尉永久監之」と銘した刀が違存する。

安定・安倫両人合作の銘文に加えて、山野加右衛門尉永久がこの一刀を監督すると銘しているところから、三者の浅からぬ関係が窺われ、更に永久が「仙台住人」と明示していることを考え併せれば、遠く仙台から安倫を安定の許に入門させたのは、同国出身の山野加右衛門尉永久の斡旋によるものであろう。

作品は、慶安より延宝と続いて現存するが、万治頃が大成期とみられ、最も覇気のある作品が多い。

安定の作風は、大別すると二様があり、一つはのたれに互の目を交え、湾れが角ばる傾向の物と、他の互の目を主調とした乱れ刃があり、同作中では、前者の作例が多い。

本刀は、元先の幅差頃好く開いて中切先やや延びごころ。小板目がよく錬れて詰んだ地鉄には地沸が付いて精美。刃文は匂口が明るく冴えた互ノ目を焼き上げており、虎徹の数珠刃を連想させる。刃中には足が盛んに入り、所々に大粒の沸が絡み、それが刃中にも現れて金筋を成し、鋩子は直ぐに先丸く返り、手持ちバランスが非常に良く、利刀として名高き安定の技量をひしひしと感じさせる作品です。

※鑑定書未着

| 刃長(cm) | 66.85 (二尺二寸零分六厘一毛) |

| 反り(cm) | 1.1 (三分六厘三毛) |

| 元幅 | 32.3ミリ |

| 元重 | 8.0ミリ |

| 先幅 | 物打幅25.4ミリ 横手位置幅21.3ミリ |

| 先重 | 物打重ね5.7ミリ 松葉先重ね4.6ミリ |

| 目釘孔数 | 2個(内1個埋) |

| 時代 | 江戸末期 The last years of Edo era |

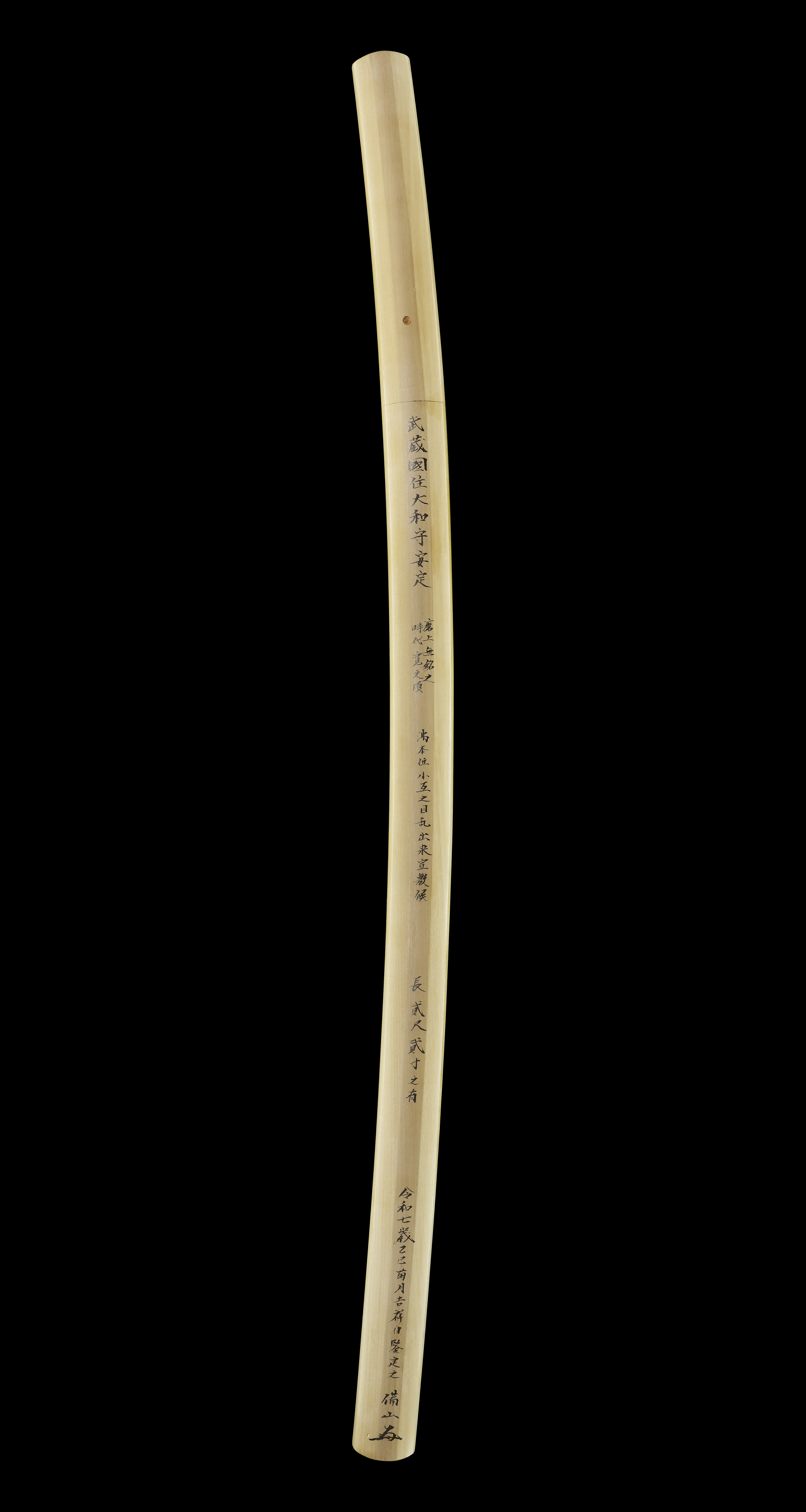

| 鑑定書 | 倉敷刀剣美術館鑑定書 |

| 登録 | 昭和43年3月13日 熊本県登録 |

| 付属 | 白鞘、素銅地金鍍金二重はばき |

| 重量 | 裸身重量771グラム |