無銘 - Mumei - 4-340

¥220,000

税込

関連カテゴリ

刃長 29.5センチ 反り0.55センチ

元幅26.3ミリ 元重ね6.1ミリ

物打幅23.0ミリ 横手位置幅20.5ミリ

物打重ね5.2ミリ 松葉先重ね4.4ミリ

室町中期~後期 The middle ~ latter period of Muromachi era

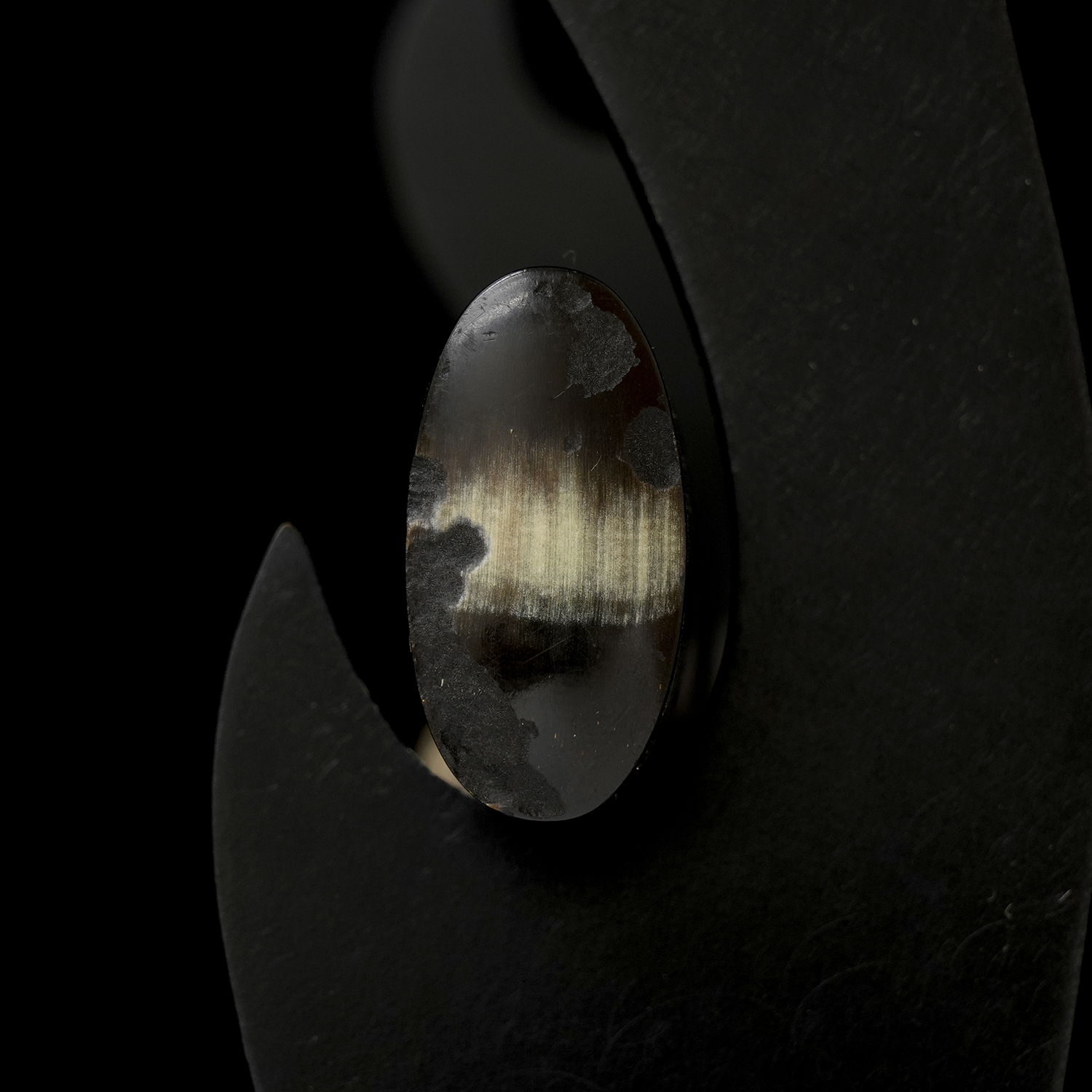

鎬造。大磨上。元先の幅差頃好く、中切先。地鉄は杢が緻密に錬られ、地沸付いて地景入り、肌立ちごころ。刃文は匂口明るく、湾れ調に互ノ目を焼いているのが見られる。

石川県より出でたるうぶ品で、未だ手を加えぬ自然の姿ながら、拵の風格のみをもってしても、ただ者ならぬ存在感を放つ一刀である。

刀身は現状、錆のため完全たる刃文の構成は明瞭ではないものの、錆の合間から所々に見られる地刃の冴えが、その出自の高さを雄弁に物語っている。

鞘は黒石目を基調に、水草文様を描き出した上品なる仕上げ。縁頭は赤銅に細やかな魚子を打ち、気品あふれる梅花をあしらう。鐔はよく鍛えられた鉄地の変わり形にして、桜花を打刻。縁頭との対比により、早春から春へと移ろう季の情景が映し出されている。切羽は金着せの高級仕様で、保存状態も極めて良好。「三寸六分六厘」と罫書きされた点も興味深く、これは柄の長さを示すものであろう。目貫は羽箒(はぼうき)図。羽箒は神事に用いられる清めの道具にして、「礼節」「品格」を象徴するもの。武士にとっては「外の敵を斬る前に、まず己の心を清めよ」という武士道の理を体現する意匠でもある。さらに、刀身に添う加州はばきには「臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前」の九字を意味する斜線が力強く刻まれ、邪を祓い、心身を清め、神仏の加護を願う古の祈りが込められている。下緒もまた、極めて手の込んだ逸品であり、本刀を佩用した士(さむらい)の位の高さを今に伝えている。

石川県において梅といえば、まさに加賀前田百万石の象徴。この拵の格式と調和するその意匠は、まさしく上士の指料であったことを示すに十分である。

然るべき研磨を施し、刀身・拵ともに鑑定書を添えて末永くご所持いただきたい、気品と格調を兼ね備えた一刀。鐔鳴り僅か、柄にがたつき無し。まさに、静謐の中に力強き魂を宿す逸品である。

元幅26.3ミリ 元重ね6.1ミリ

物打幅23.0ミリ 横手位置幅20.5ミリ

物打重ね5.2ミリ 松葉先重ね4.4ミリ

室町中期~後期 The middle ~ latter period of Muromachi era

鎬造。大磨上。元先の幅差頃好く、中切先。地鉄は杢が緻密に錬られ、地沸付いて地景入り、肌立ちごころ。刃文は匂口明るく、湾れ調に互ノ目を焼いているのが見られる。

石川県より出でたるうぶ品で、未だ手を加えぬ自然の姿ながら、拵の風格のみをもってしても、ただ者ならぬ存在感を放つ一刀である。

刀身は現状、錆のため完全たる刃文の構成は明瞭ではないものの、錆の合間から所々に見られる地刃の冴えが、その出自の高さを雄弁に物語っている。

鞘は黒石目を基調に、水草文様を描き出した上品なる仕上げ。縁頭は赤銅に細やかな魚子を打ち、気品あふれる梅花をあしらう。鐔はよく鍛えられた鉄地の変わり形にして、桜花を打刻。縁頭との対比により、早春から春へと移ろう季の情景が映し出されている。切羽は金着せの高級仕様で、保存状態も極めて良好。「三寸六分六厘」と罫書きされた点も興味深く、これは柄の長さを示すものであろう。目貫は羽箒(はぼうき)図。羽箒は神事に用いられる清めの道具にして、「礼節」「品格」を象徴するもの。武士にとっては「外の敵を斬る前に、まず己の心を清めよ」という武士道の理を体現する意匠でもある。さらに、刀身に添う加州はばきには「臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前」の九字を意味する斜線が力強く刻まれ、邪を祓い、心身を清め、神仏の加護を願う古の祈りが込められている。下緒もまた、極めて手の込んだ逸品であり、本刀を佩用した士(さむらい)の位の高さを今に伝えている。

石川県において梅といえば、まさに加賀前田百万石の象徴。この拵の格式と調和するその意匠は、まさしく上士の指料であったことを示すに十分である。

然るべき研磨を施し、刀身・拵ともに鑑定書を添えて末永くご所持いただきたい、気品と格調を兼ね備えた一刀。鐔鳴り僅か、柄にがたつき無し。まさに、静謐の中に力強き魂を宿す逸品である。

| 刃長(cm) | 29.5 (九寸七分三厘五毛) |

| 反り(cm) | 0.55 (一分八厘二毛) |

| 元幅 | 26.3mm |

| 元重 | 6.1mm |

| 先幅 | 物打 23.0mm 横手位置 20.5mm |

| 先重 | 物打 5.2mm 松葉先 4.4mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 室町中期~後期 The middle ~ latter period of Muromachi era |

| 鑑定書 | ― |

| 登録 | 令和4年12月21日 石川県登録 |

| 付属 | 素銅地銀着加州はばき、黒石目水草文様塗鞘小脇指拵 |

| 重量 | 裸身重量254グラム。 拵に納めて鞘を払った重量423グラム。 |