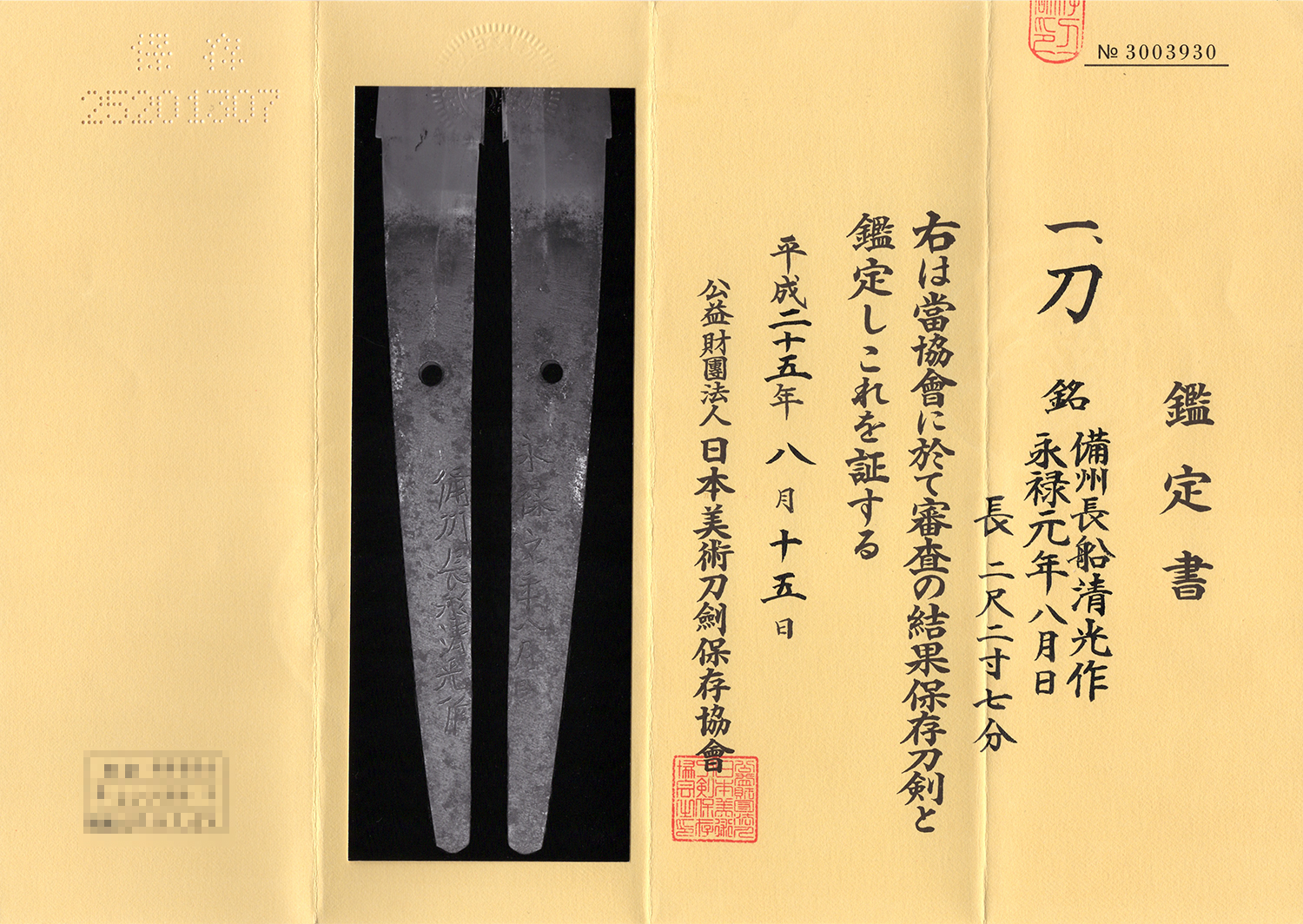

備州長船清光 永禄元年八月日 - Bishu Osafune Kiyomitsu - 2-1819

¥1,210,000

税込

関連カテゴリ

長船清光は末備前と呼称される室町時代後期の備前鍛冶を代表する刀工で、勝光・忠光らと並ぶ名工です。

末備前中、同じ清光の銘を名乗る刀工が数多居ますが、俗名を冠した物は注文打として製作された入念作であるとされ、特にその中でも五郎左衛門尉・孫右衛門尉の両名が最上工として知られています。

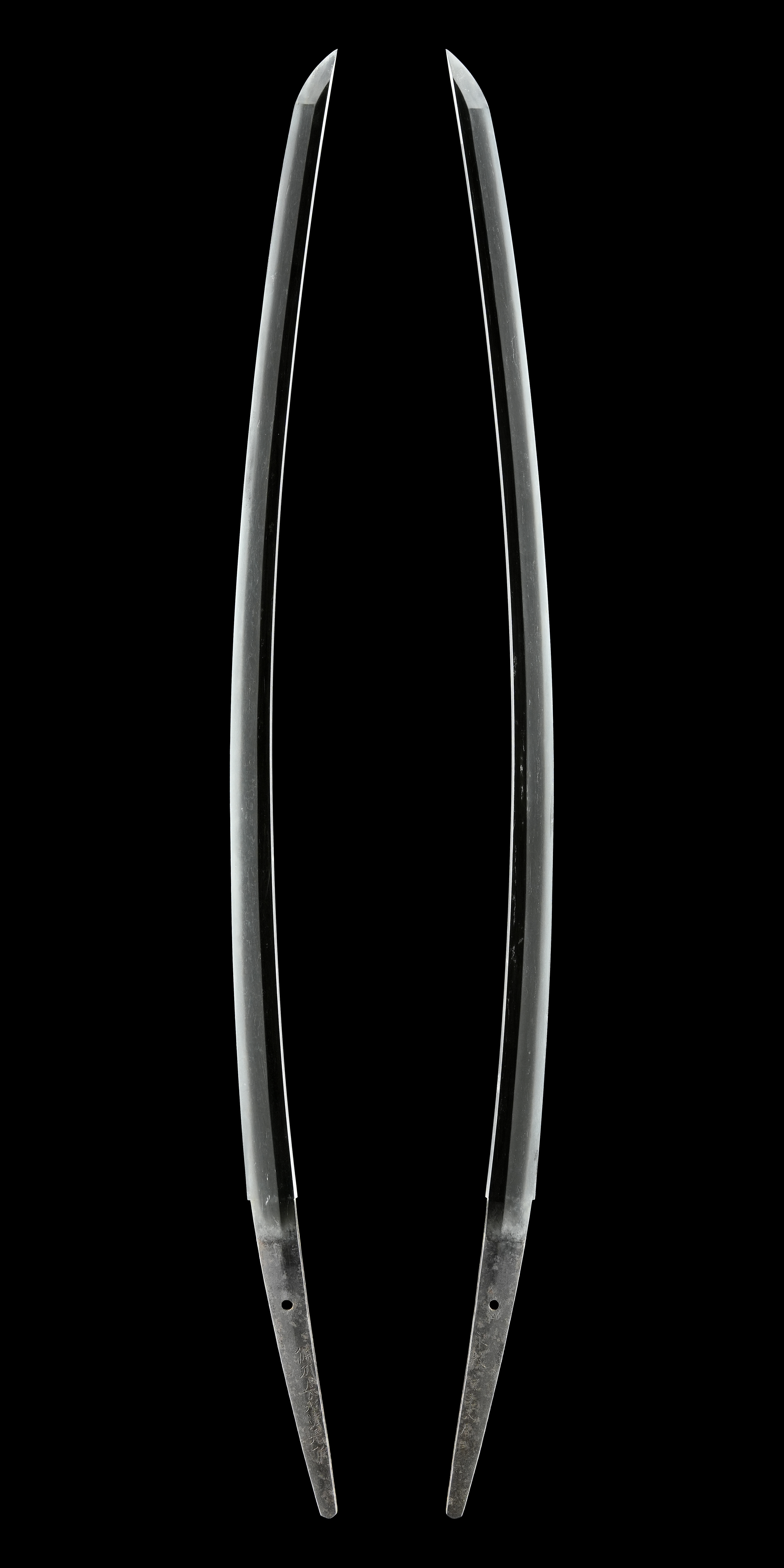

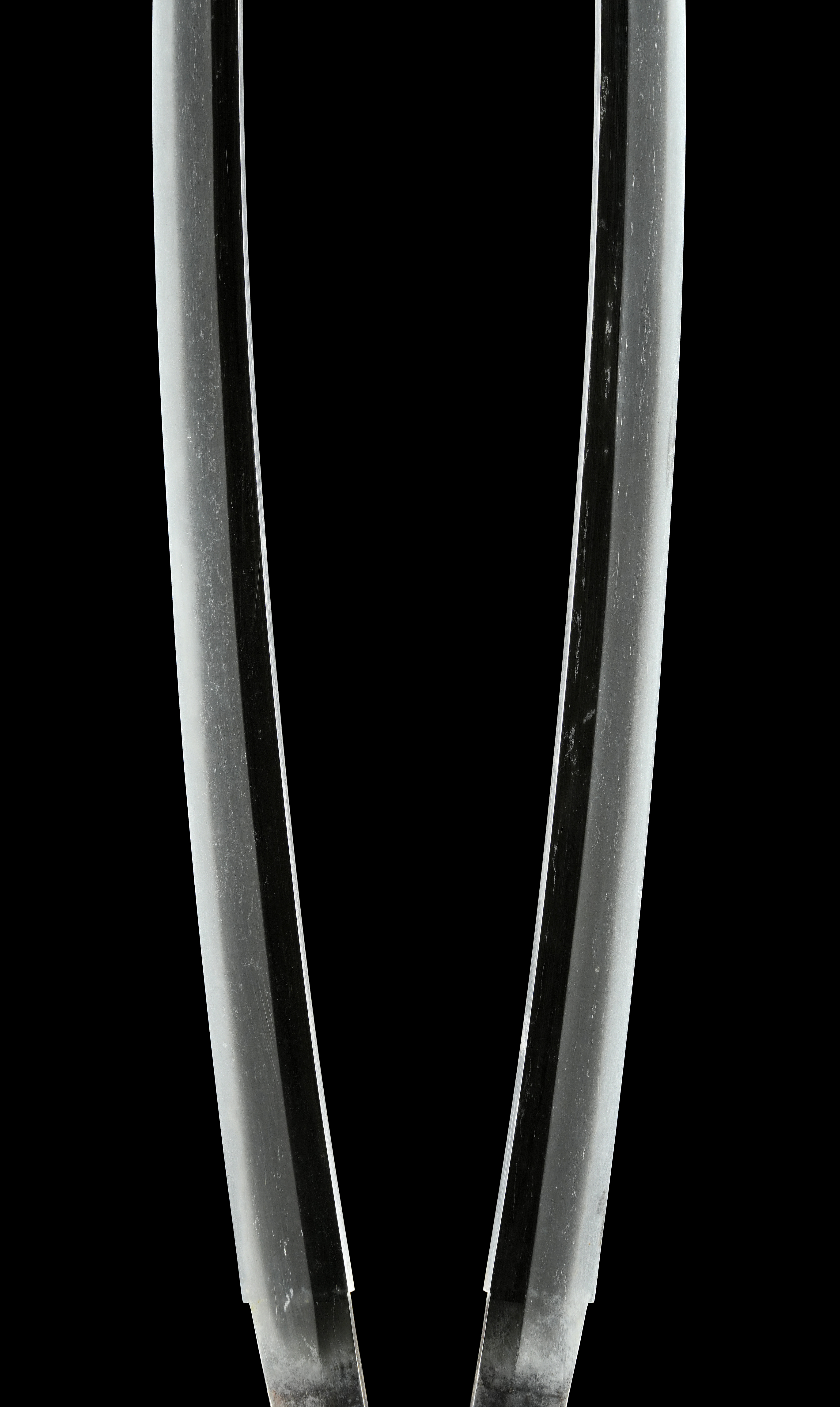

この刀は、太刀と刀の両姿を併せ持つ体配で、室町期によく見られる典型的な造りです。うぶ茎のままながら、刀として実戦的な斬撃力を求めた結果、恐らく江戸期になってからでしょう、茎棟方を落として全体の反りを伏せる工夫が施されています。

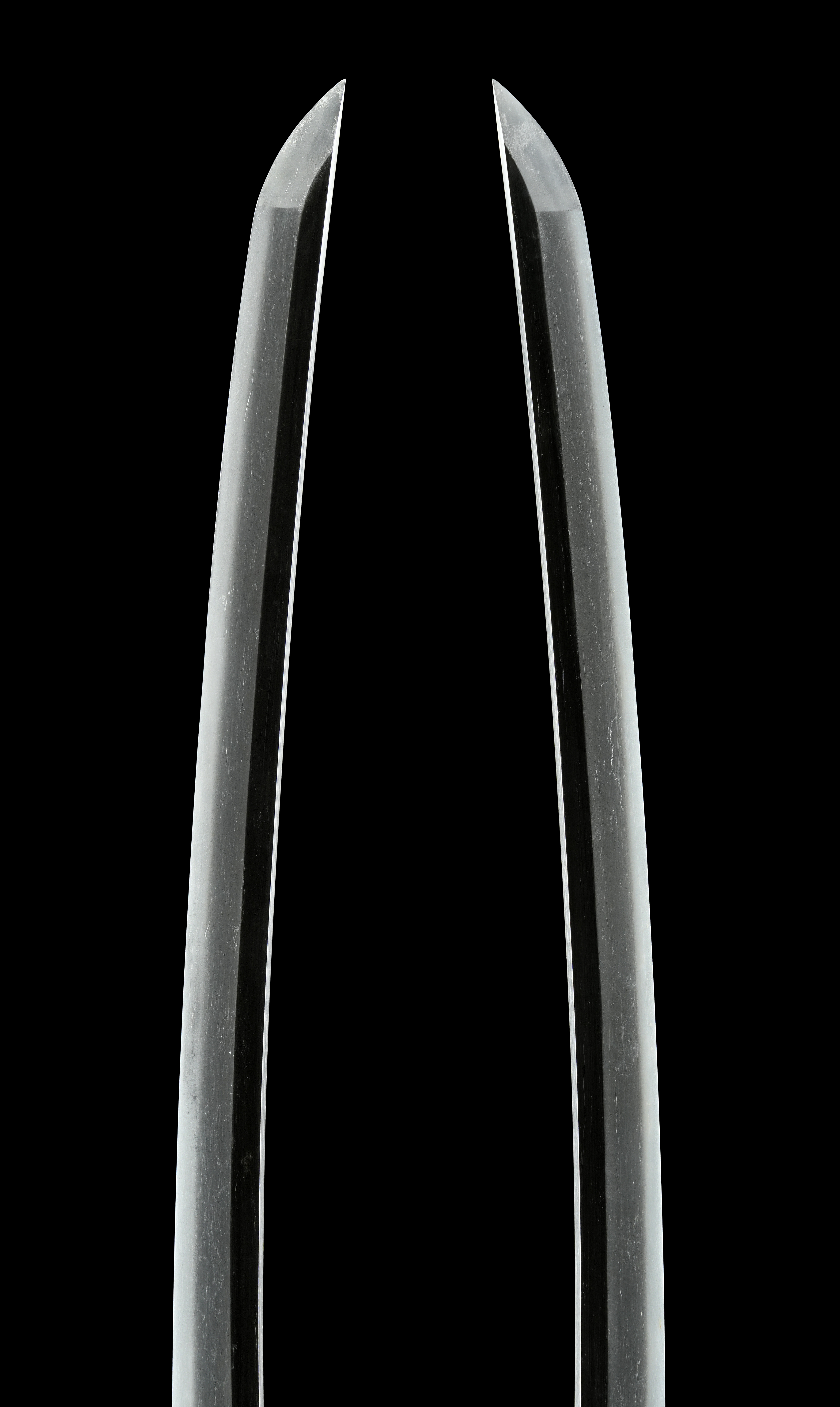

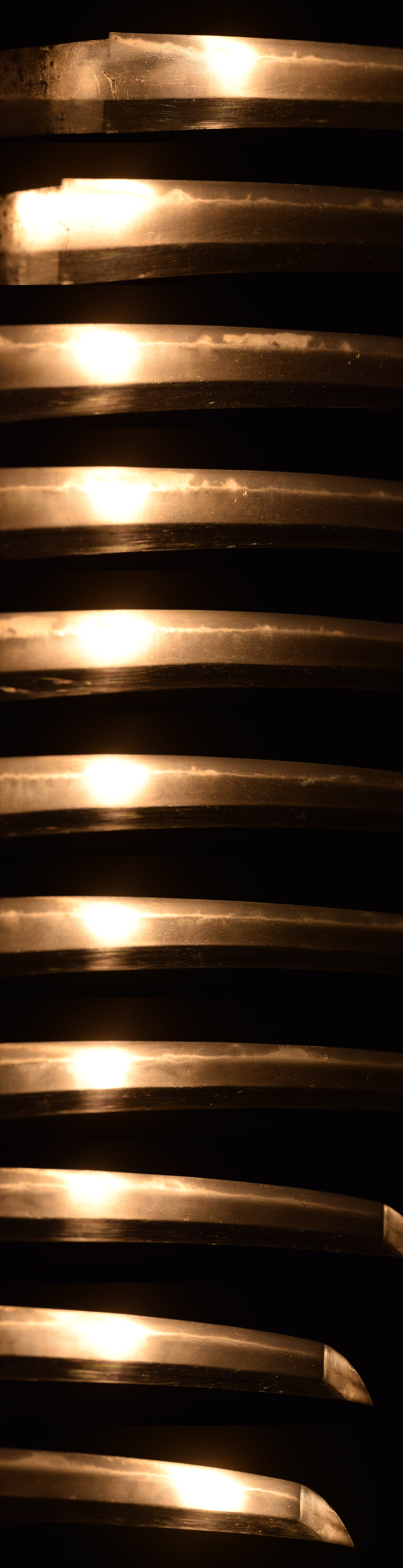

元先の幅差は程よく開き、切先やや延び。地鉄は杢目がよく錬れてやや肌立ち、淡く映りが見られ、刃文は直刃を基調に匂口明るく冴え、小足が入り、「清光の涎(よだれ)」と称される葉が頻りに見られるなど、刃縁には地鉄に絡む細かな働きが随所に現れます。鋩子は直ぐ調にやや乱れごころを交え、先は丸く返っています。

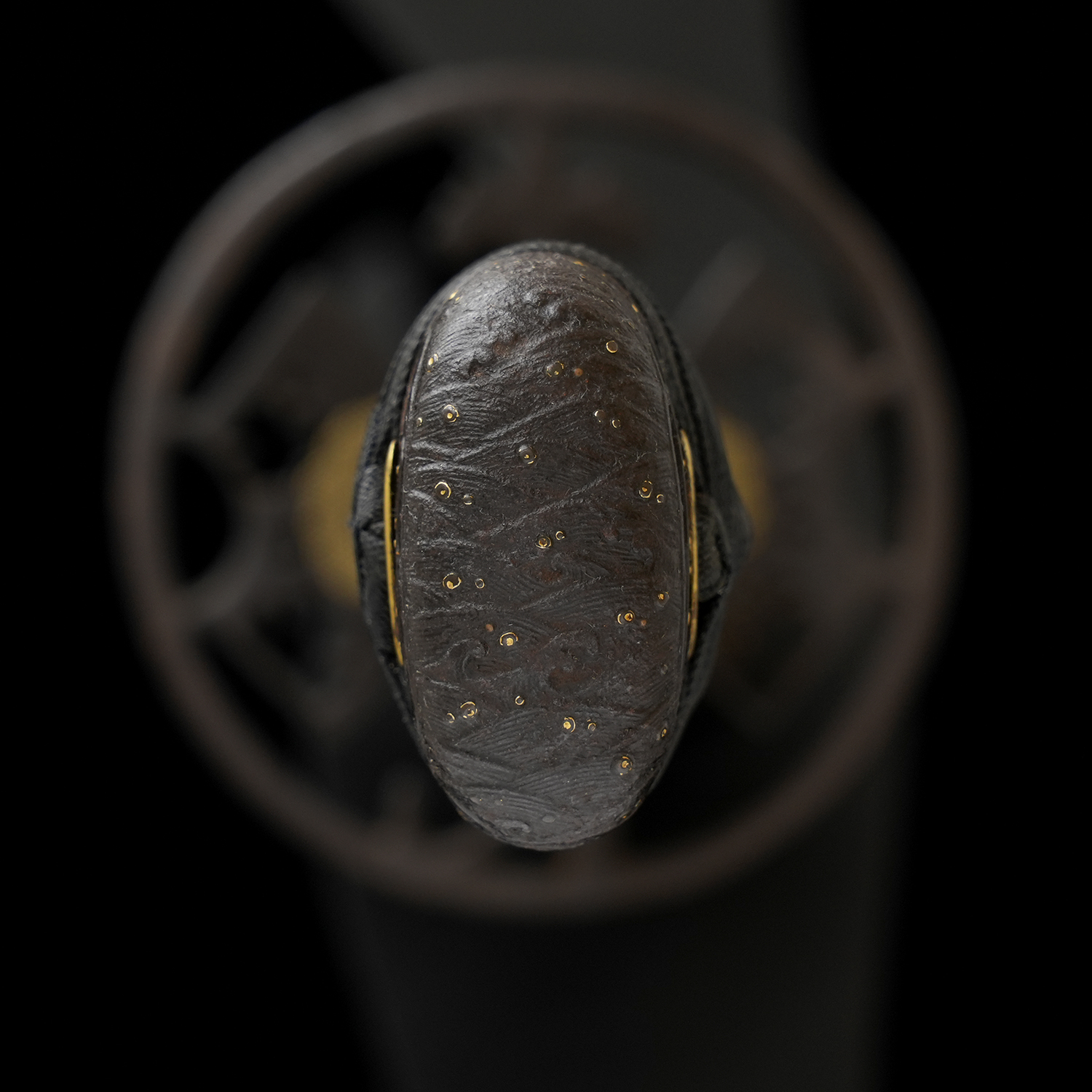

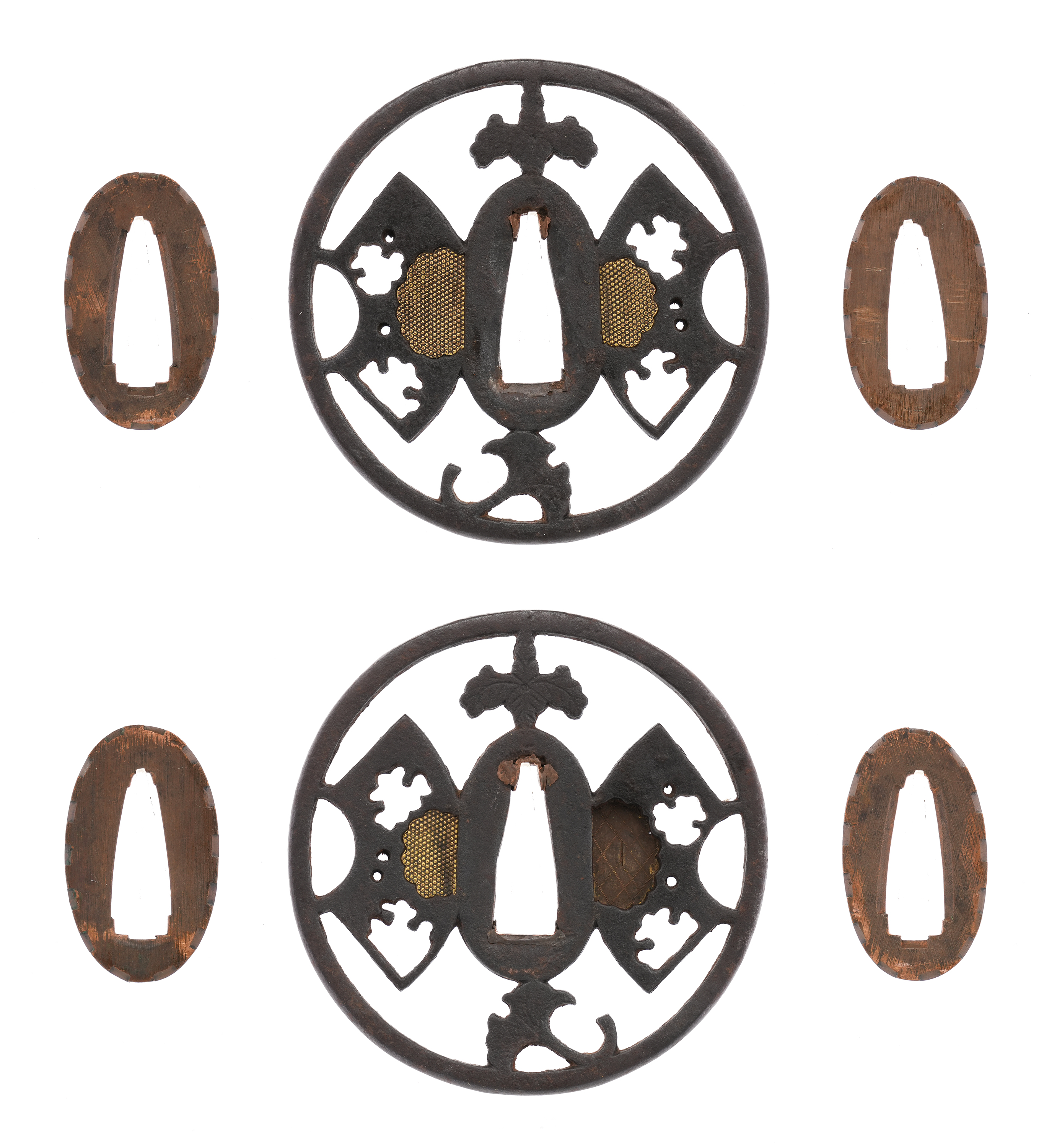

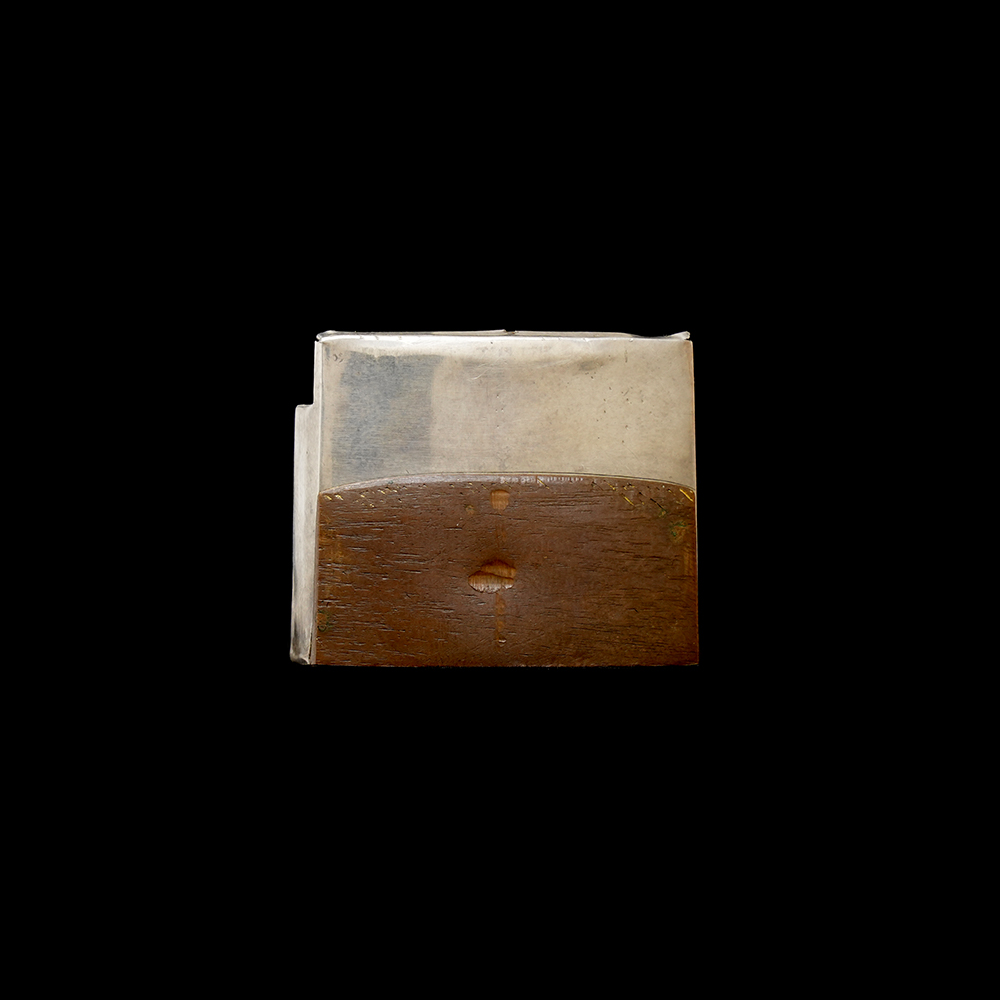

附属の拵は完全なるうぶで、切羽一枚に至るまで当時のまま残されています。鉄地の波図一作金具を用い、柄は鮫皮を巻いてその上から片手巻きとし、質実剛健ながらも気品を漂わせる風格ある仕立てです。鐔鳴りは僅かに見られるものの、柄にはがたつきがなくしっかりとしており、鞘を払って構えると手元重心で取り回しが良く、まさに戦国期の実用性を重視した造り込みに感心させられる一振です。はばきの上貝は、現状では素銅地となっていますが、元は金着であったものでしょう。

然るべき研磨を施し、特別保存刀剣鑑定を是非御受審ください。

末備前中、同じ清光の銘を名乗る刀工が数多居ますが、俗名を冠した物は注文打として製作された入念作であるとされ、特にその中でも五郎左衛門尉・孫右衛門尉の両名が最上工として知られています。

この刀は、太刀と刀の両姿を併せ持つ体配で、室町期によく見られる典型的な造りです。うぶ茎のままながら、刀として実戦的な斬撃力を求めた結果、恐らく江戸期になってからでしょう、茎棟方を落として全体の反りを伏せる工夫が施されています。

元先の幅差は程よく開き、切先やや延び。地鉄は杢目がよく錬れてやや肌立ち、淡く映りが見られ、刃文は直刃を基調に匂口明るく冴え、小足が入り、「清光の涎(よだれ)」と称される葉が頻りに見られるなど、刃縁には地鉄に絡む細かな働きが随所に現れます。鋩子は直ぐ調にやや乱れごころを交え、先は丸く返っています。

附属の拵は完全なるうぶで、切羽一枚に至るまで当時のまま残されています。鉄地の波図一作金具を用い、柄は鮫皮を巻いてその上から片手巻きとし、質実剛健ながらも気品を漂わせる風格ある仕立てです。鐔鳴りは僅かに見られるものの、柄にはがたつきがなくしっかりとしており、鞘を払って構えると手元重心で取り回しが良く、まさに戦国期の実用性を重視した造り込みに感心させられる一振です。はばきの上貝は、現状では素銅地となっていますが、元は金着であったものでしょう。

然るべき研磨を施し、特別保存刀剣鑑定を是非御受審ください。

| 刃長(cm) | 68.8 (二尺二寸七分零厘四毛) |

| 反り(cm) | 2.7 (八分九厘一毛) |

| 元幅 | 30.2mm |

| 元重 | 7.0mm |

| 先幅 | 物打 23.0mm 横手位置 20.4mm |

| 先重 | 物打 5.2mm 松葉位置 5.1mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 室町後期永禄元年(1558) The latter period of Muromachi era |

| 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 昭和27年8月15日 東京都録 |

| 付属 | 下貝素銅地銀着下貝素銅地二重はばき、黒皺革塗鞘打刀拵 |

| 重量 | 裸身重量675グラム。 拵に納めて鞘を払った重量916グラム。 |