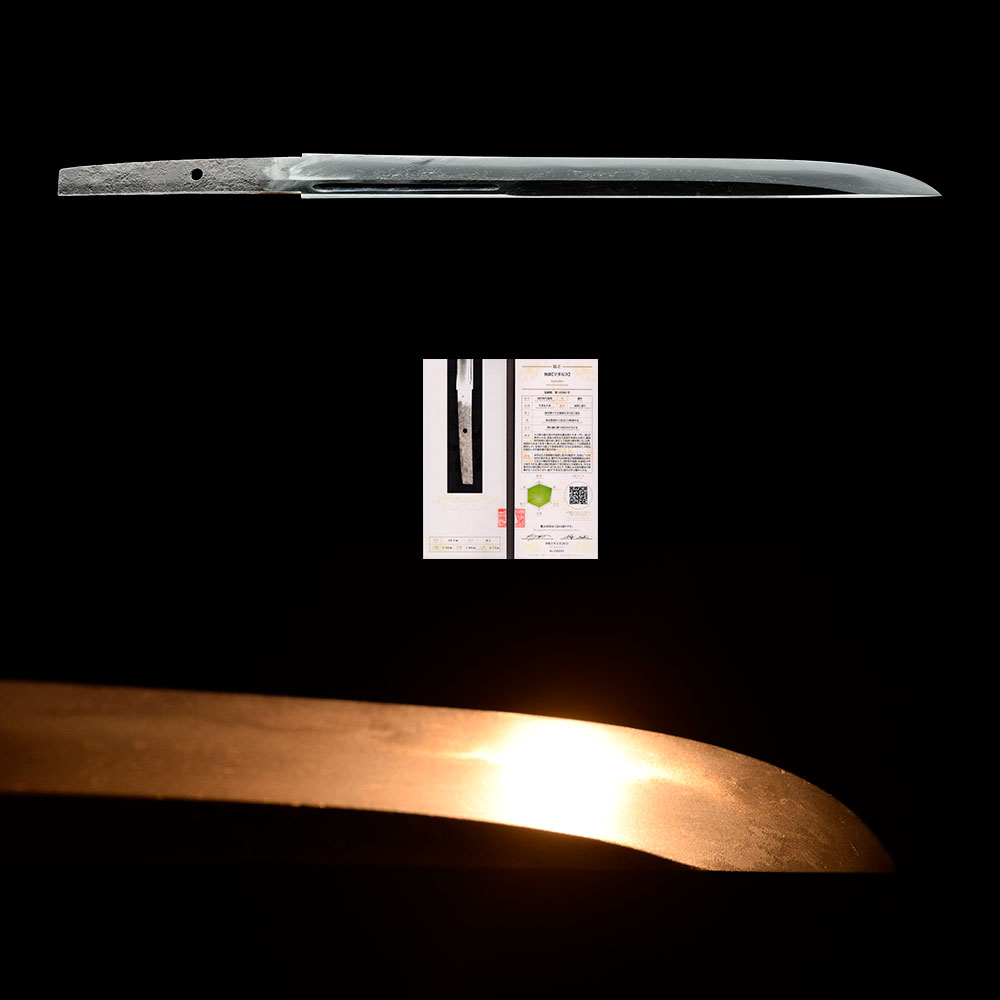

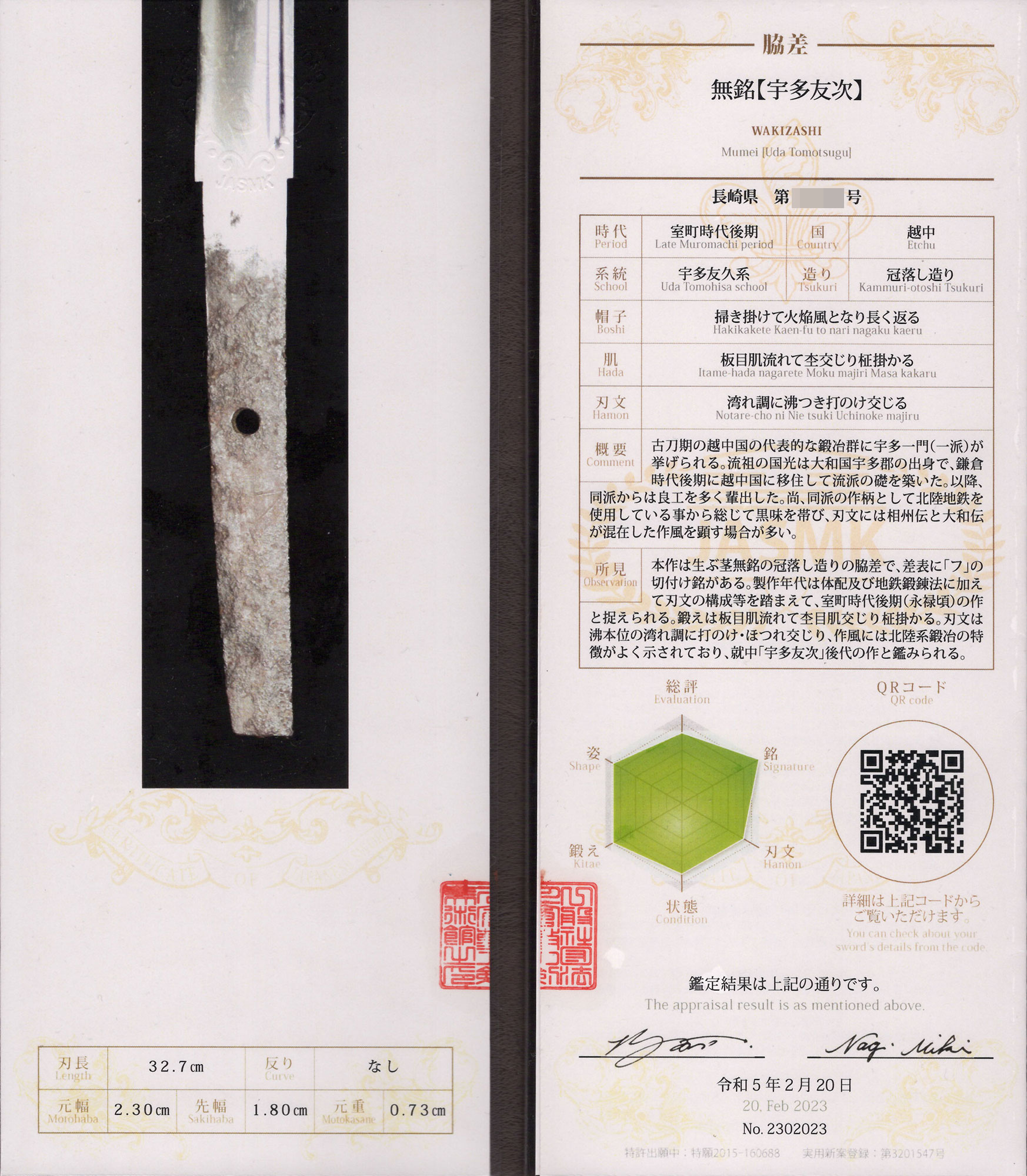

無銘(フ)(宇多友次) - Mumei(Fu)(Uda Tomotsugu) - 3-901

¥165,000

税込

宇多派は鎌倉末期、古入道國光を祖とし、南北朝時代には國房・國宗・國次らの名工が活躍しました。その後も同名相継いで室町末期に至るまで栄えた一大流派で、このうち、南北朝期に下らぬ優品を「古宇多」と汎称しております。

宇多一派は本来、大和国宇陀郡の出身であることから、大和伝の気質を色濃く示す作が多く見られますが、時に相州伝の影響を感じさせる作品も遺しています。

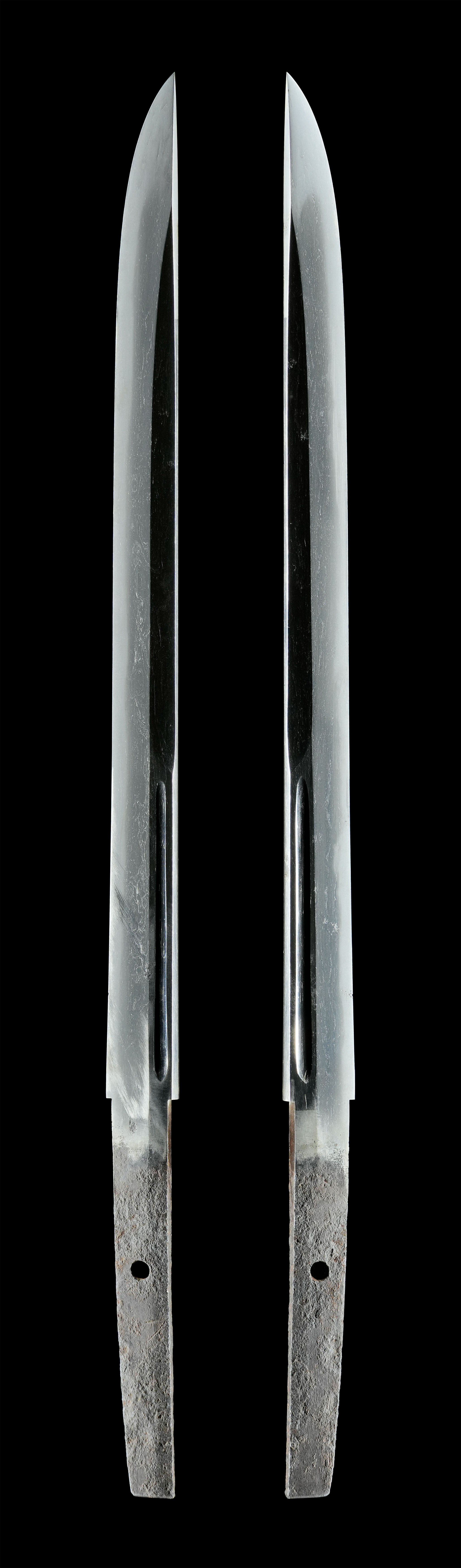

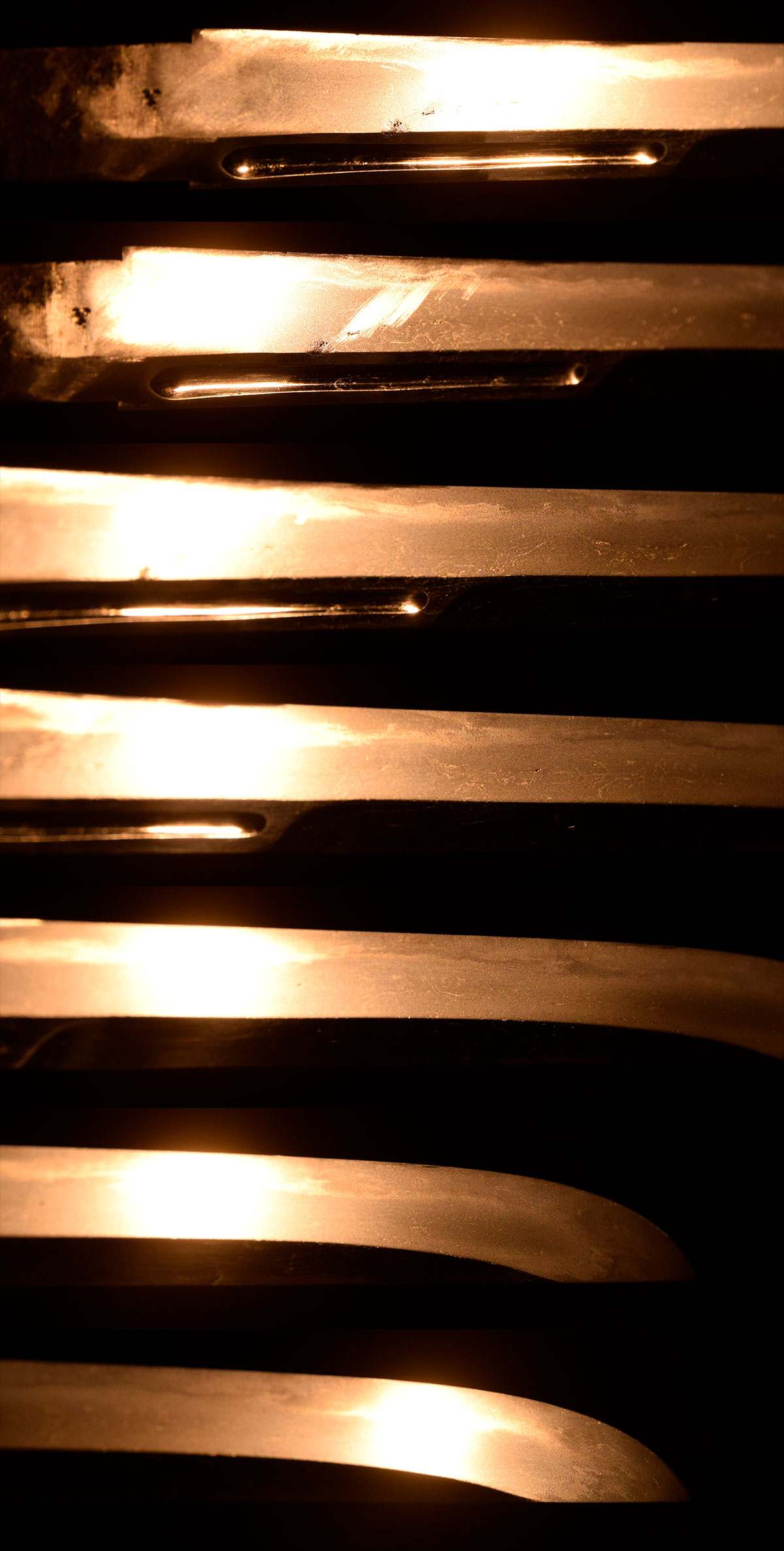

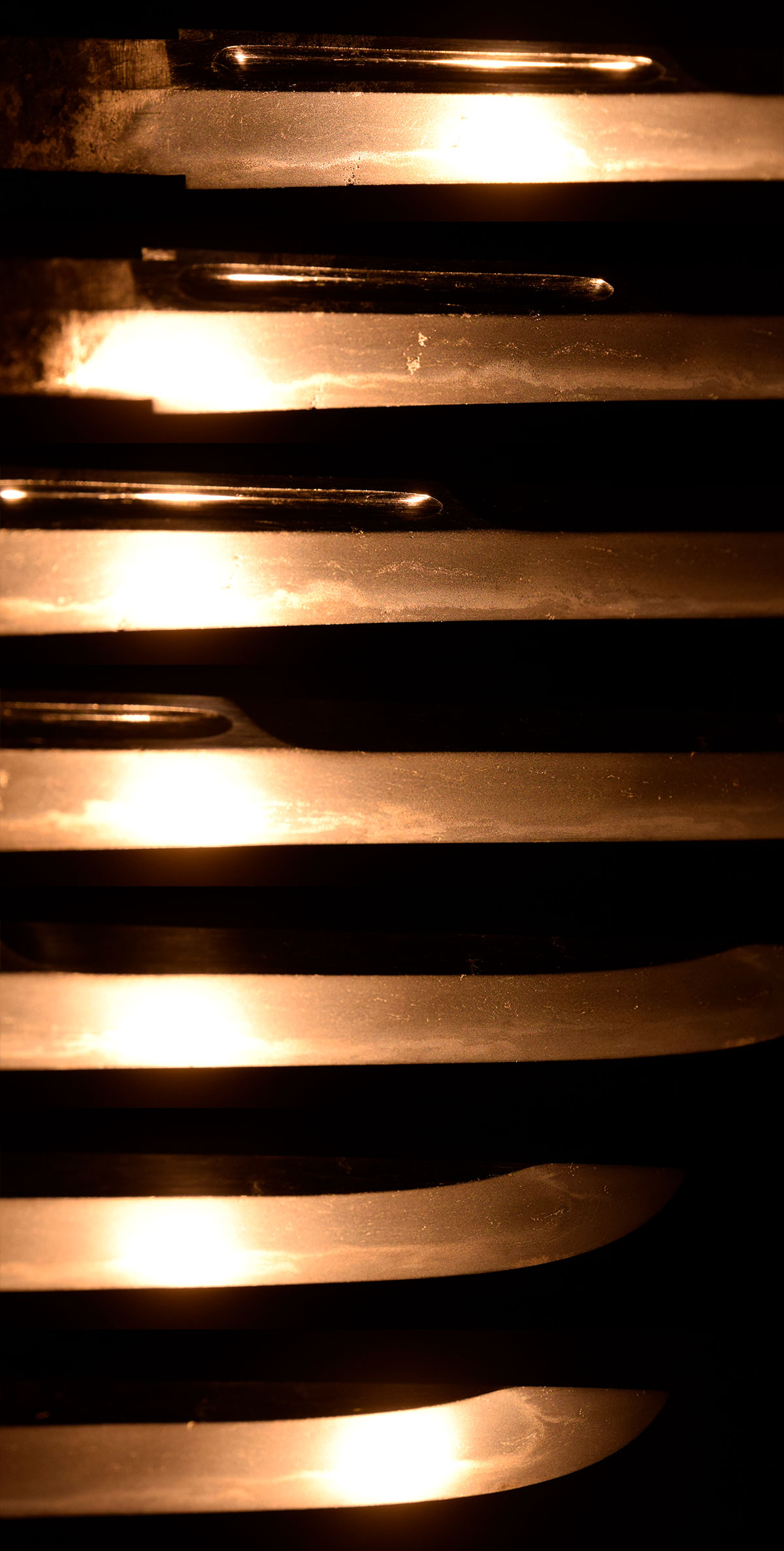

本刀は冠落造で、表裏に腰樋を丸留とし、元先の幅差は開いては見えず、むしろ頭が張ったようにすら見えます。重ねは厚くがっしりとしており、地鉄は板目杢交じりで肌流れて柾がかって肌立ち、刃文は沸本位で湾れ調子に打除や解れが交じり、砂流かかり、鋩子は直ぐに先掃き掛けて火炎がかり、大丸に返っています。

附属の鑑定書には「うぶ茎」と記されておりますが、私見では本刀は茎を切り詰められた菊池槍の一種と拝します。指表茎に見られる「フ」の切付銘は、城備えに用いられた管理符牒である可能性が高く、実戦に供された歴史を偲ばせます。

菊池槍は後世に茎を詰めて短刀や脇指に仕立て直された例が多く、本刀もまさにその一口でありましょう。

古の戦乱の記憶を今に伝える、歴史的にも興趣深い一振です。研磨のうえ、更なる鑑定審査に臨まれることをお薦めいたします。

宇多一派は本来、大和国宇陀郡の出身であることから、大和伝の気質を色濃く示す作が多く見られますが、時に相州伝の影響を感じさせる作品も遺しています。

本刀は冠落造で、表裏に腰樋を丸留とし、元先の幅差は開いては見えず、むしろ頭が張ったようにすら見えます。重ねは厚くがっしりとしており、地鉄は板目杢交じりで肌流れて柾がかって肌立ち、刃文は沸本位で湾れ調子に打除や解れが交じり、砂流かかり、鋩子は直ぐに先掃き掛けて火炎がかり、大丸に返っています。

附属の鑑定書には「うぶ茎」と記されておりますが、私見では本刀は茎を切り詰められた菊池槍の一種と拝します。指表茎に見られる「フ」の切付銘は、城備えに用いられた管理符牒である可能性が高く、実戦に供された歴史を偲ばせます。

菊池槍は後世に茎を詰めて短刀や脇指に仕立て直された例が多く、本刀もまさにその一口でありましょう。

古の戦乱の記憶を今に伝える、歴史的にも興趣深い一振です。研磨のうえ、更なる鑑定審査に臨まれることをお薦めいたします。

| 通常価格 | |

| 本体価格 | 150000 |

| 刃長(cm) | 32.7 (一尺零寸七分九厘一毛) |

| 反り(cm) | 内反り |

| 元幅 | 23.5mm |

| 元重 | 7.7mm |

| 先幅 | 物打 20.5mm |

| 先重 | 物打 5.7mm 松葉位置 6.7mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 室町後期永禄頃(1558~) The latter period of Muromachi era |

| 鑑定書 | 倉敷刀剣美術館鑑定書 |

| 登録 | 昭和36年3月10日 長崎県登録 |

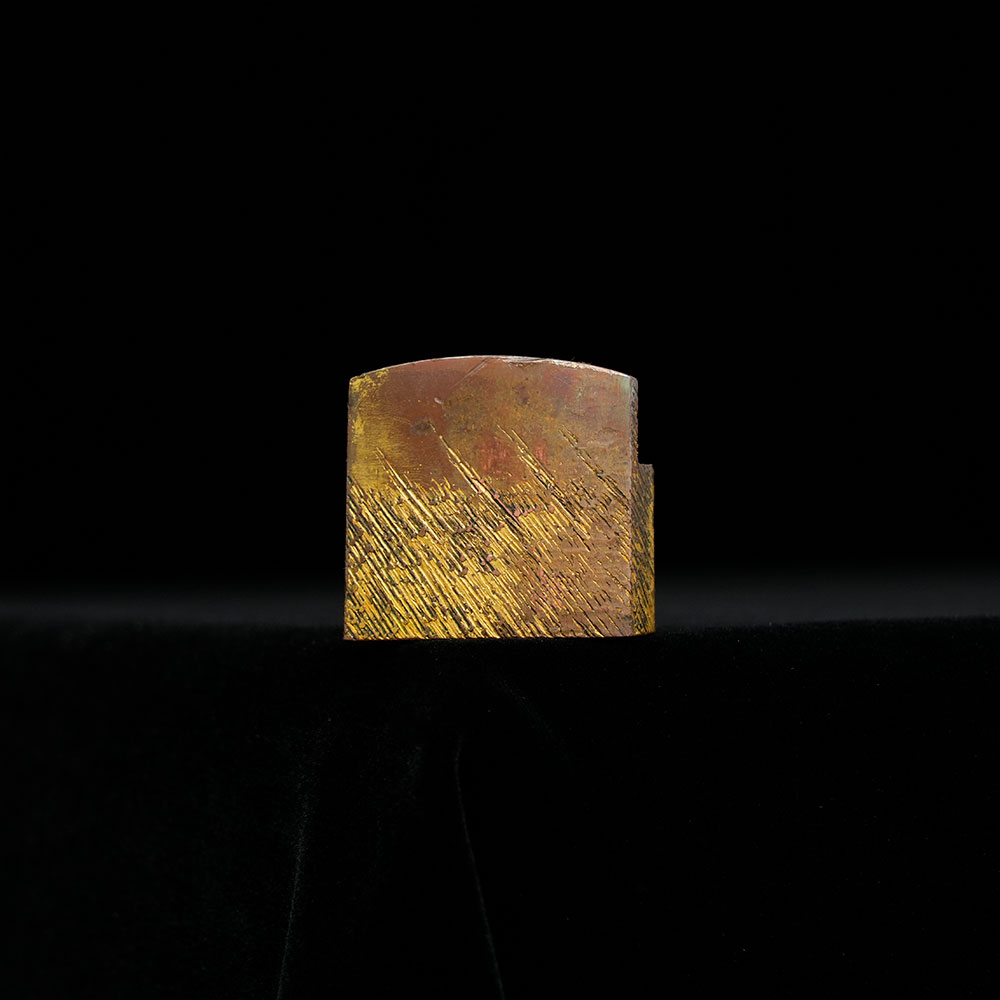

| 付属 | 素銅地金鍍金はばき、白鞘 |

| 重量 | 裸身重量266グラム。 |

| 用途 | 鑑賞用 |