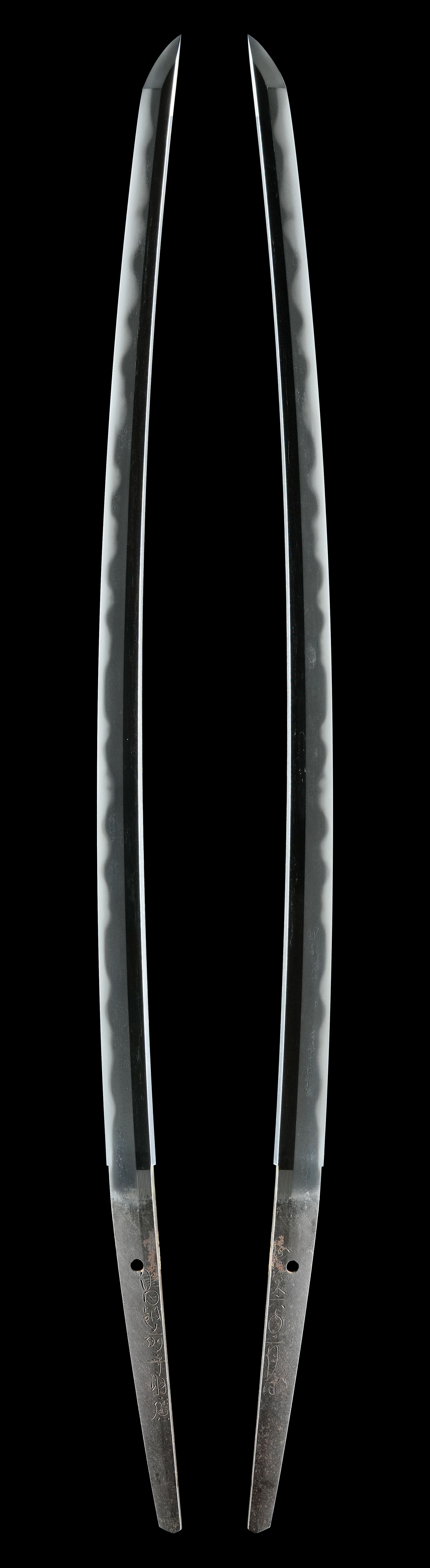

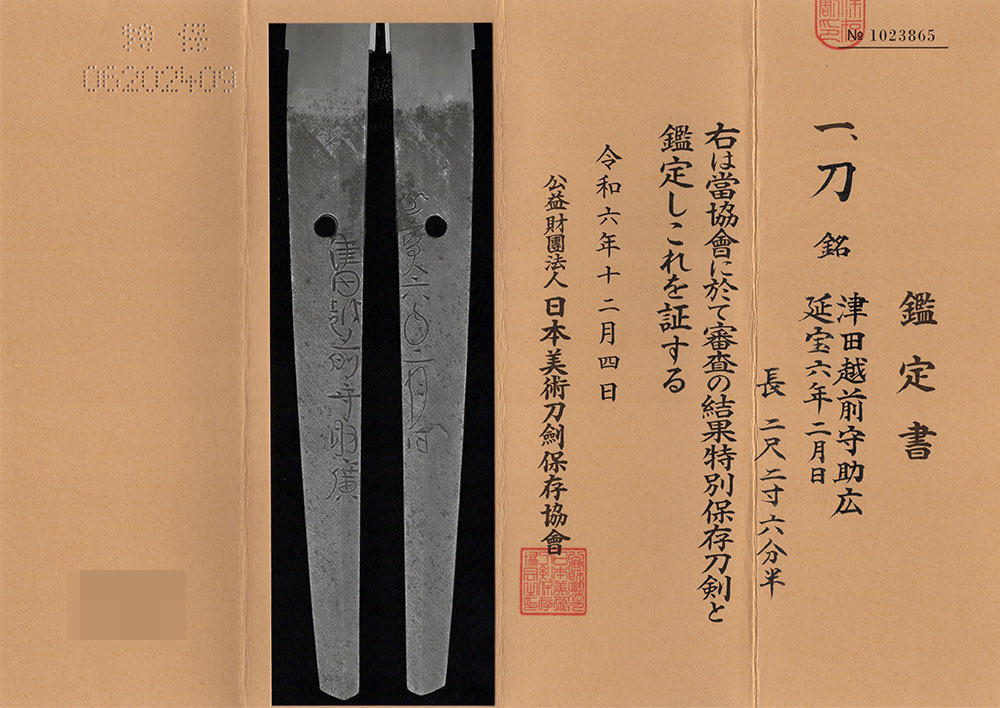

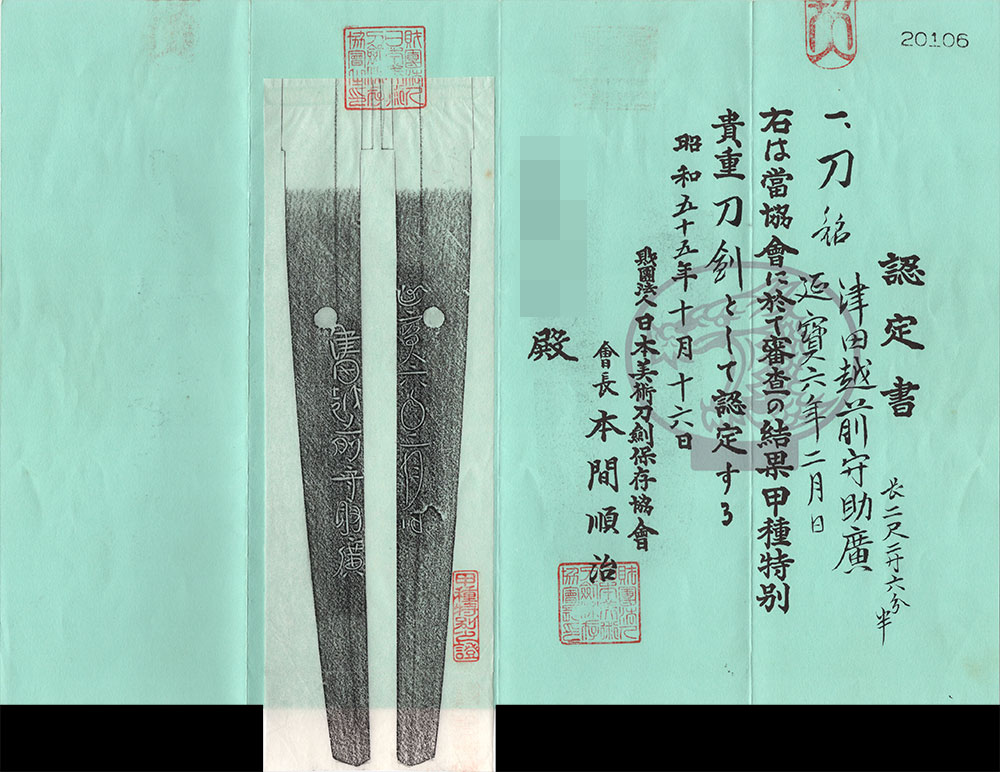

津田越前守助廣 延寶六年三月日- Tsuda Echizen no kami Sukehiro - 2-1769

お問い合わせ

関連カテゴリ

刃長68.7センチ 反り1.6センチ

元幅30.8ミリ 元重ね7.0ミリ

物打幅24.4ミリ 物打重ね4.8ミリ

横手位置幅21.0ミリ 松葉先重ね4.2ミリ

裸身重量698グラム。 拵に納めて鞘を払った重量1,084グラム。

江戸前期延宝六年(1678)

The early period of Edo era

昭和26年3月30日 東京都登録

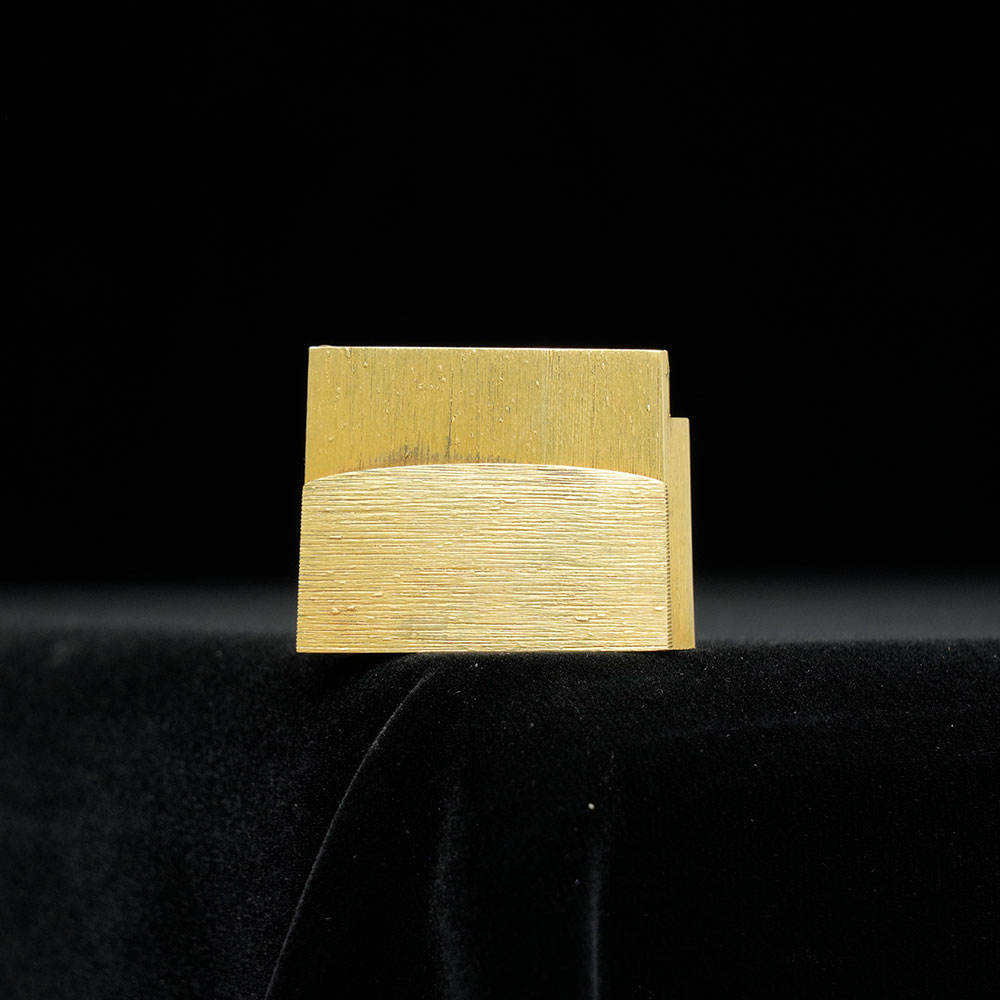

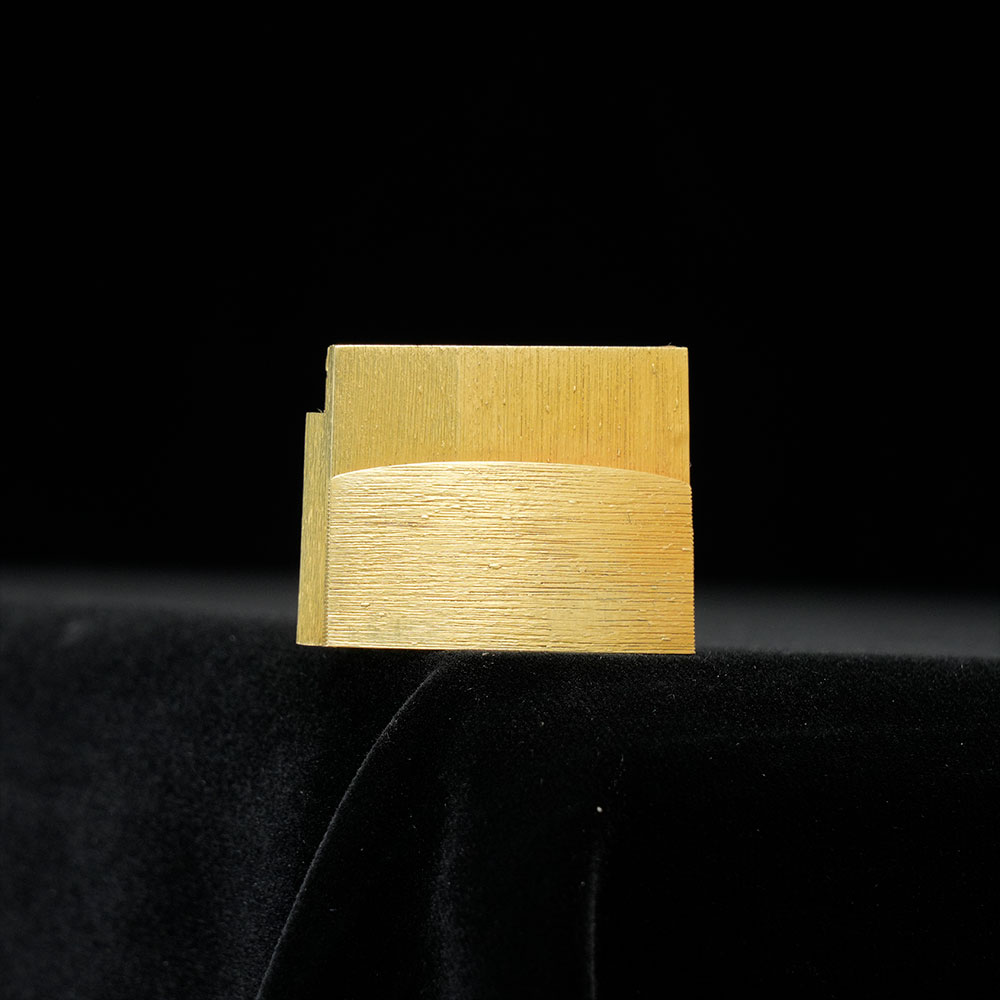

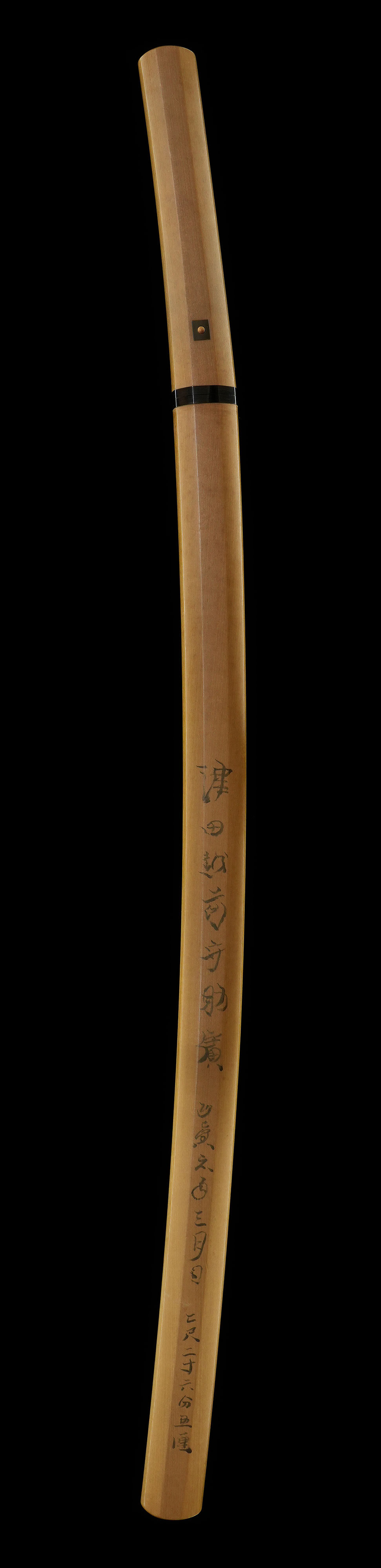

附属 特別保存刀剣鑑定書、甲種特別貴重刀剣認定書、金無垢二重はばき、白鞘 / 継木、茶石目塗鞘打刀拵

大坂新刀を代表する津田越前守助廣は、長曽弥虎徹、井上真改などと並び新刀を代表する名工の一人で、寛文十四年(1637年)摂州打出村(現在の兵庫県芦屋市)に生まれました。俗名を甚之丞といい、初代そぼろ助廣門に学び、後に養子となって、明暦元年、師の没後二代目を継ぎました。

助廣の作品は新刀最上作に名を連ね、更には山田浅右衛門吉睦による試し斬りにの斬味等級に於いても大業物に列せられ、特に大坂新刀特有の華麗な作風が支持されて、刃の冴えと明るさは新刀屈指といわれます。

明暦三年、越前守を受領。寛文七年には大坂城代青山因幡守宗俊に召し抱えられ、天和二年(1682年)に46歳で没しています。

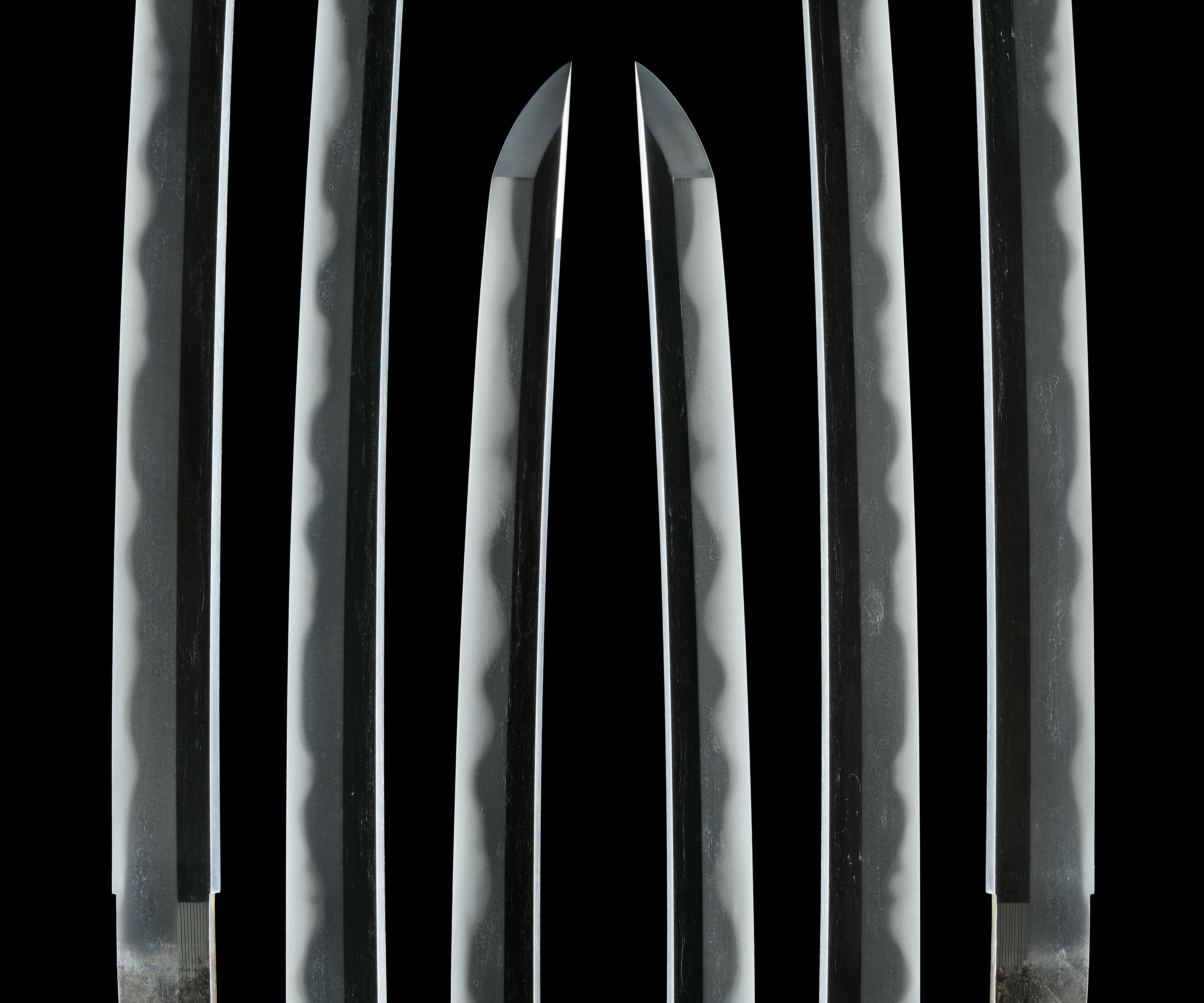

作風は初期に、石堂風の丁子乱れを、ついで互の目乱れを焼き、さらに濤乱乱れという独特な刃文を創始するに至って一世を風靡し、その作風は当時の大坂新刀のみならず、新々刀期の諸工に至るまで大きな影響を与えています。

助廣の濤乱乱れは角がかった刃が交じるものが多く見られ、刃中には荒目の沸やムラ沸が付くこと極めて少なく、金線、砂流も比較的目立たないもので、本作もまさにその通りで、匂いが深く、沸粒が揃って良く沸づき、地刃が明るく冴えるなど、津田越前守助廣の本領がよく示された一口です。

この刀は元先の幅差頃好く開いて中切先やや延び、板目がよく錬れて詰み、地沸が細かく一面に付いて地景入り、処々肌が立ち、刃文は直ぐに短く焼き出して、互の目が乱れて処々に丁子がかった刃が交じり、匂深く小沸がよく付いて明るく映え、刃中には足が入り、細かな砂流が掛かり、帽子は直ぐに先丸く返り、茎は生ぶで、錆味良く、鑢目、刻銘ともに見事であり、丸みを帯びた銘字は俗に丸津田と称される、津田越前守助廣40歳、円熟期の一振で、覇気溢れたその様は、助廣の本領をよく示しています。

附属の拵は傷みが無くしっかりとしており、柄にあしらわれた蜂と蜂の巣の金具が、我に害をなさんとすれば、直ちに返り討ちにせんと、この助廣の一刀を帯びていた者の武辺者としての心意気を表している。

昭和26年3月と、大名登録の中でも一際早い時期の登録であることからも、大大名の所有であったことが判る逸品。まさに家宝として所有するに相応しい名刀です。はばきは金無垢で42グラムあります。

元幅30.8ミリ 元重ね7.0ミリ

物打幅24.4ミリ 物打重ね4.8ミリ

横手位置幅21.0ミリ 松葉先重ね4.2ミリ

裸身重量698グラム。 拵に納めて鞘を払った重量1,084グラム。

江戸前期延宝六年(1678)

The early period of Edo era

昭和26年3月30日 東京都登録

附属 特別保存刀剣鑑定書、甲種特別貴重刀剣認定書、金無垢二重はばき、白鞘 / 継木、茶石目塗鞘打刀拵

大坂新刀を代表する津田越前守助廣は、長曽弥虎徹、井上真改などと並び新刀を代表する名工の一人で、寛文十四年(1637年)摂州打出村(現在の兵庫県芦屋市)に生まれました。俗名を甚之丞といい、初代そぼろ助廣門に学び、後に養子となって、明暦元年、師の没後二代目を継ぎました。

助廣の作品は新刀最上作に名を連ね、更には山田浅右衛門吉睦による試し斬りにの斬味等級に於いても大業物に列せられ、特に大坂新刀特有の華麗な作風が支持されて、刃の冴えと明るさは新刀屈指といわれます。

明暦三年、越前守を受領。寛文七年には大坂城代青山因幡守宗俊に召し抱えられ、天和二年(1682年)に46歳で没しています。

作風は初期に、石堂風の丁子乱れを、ついで互の目乱れを焼き、さらに濤乱乱れという独特な刃文を創始するに至って一世を風靡し、その作風は当時の大坂新刀のみならず、新々刀期の諸工に至るまで大きな影響を与えています。

助廣の濤乱乱れは角がかった刃が交じるものが多く見られ、刃中には荒目の沸やムラ沸が付くこと極めて少なく、金線、砂流も比較的目立たないもので、本作もまさにその通りで、匂いが深く、沸粒が揃って良く沸づき、地刃が明るく冴えるなど、津田越前守助廣の本領がよく示された一口です。

この刀は元先の幅差頃好く開いて中切先やや延び、板目がよく錬れて詰み、地沸が細かく一面に付いて地景入り、処々肌が立ち、刃文は直ぐに短く焼き出して、互の目が乱れて処々に丁子がかった刃が交じり、匂深く小沸がよく付いて明るく映え、刃中には足が入り、細かな砂流が掛かり、帽子は直ぐに先丸く返り、茎は生ぶで、錆味良く、鑢目、刻銘ともに見事であり、丸みを帯びた銘字は俗に丸津田と称される、津田越前守助廣40歳、円熟期の一振で、覇気溢れたその様は、助廣の本領をよく示しています。

附属の拵は傷みが無くしっかりとしており、柄にあしらわれた蜂と蜂の巣の金具が、我に害をなさんとすれば、直ちに返り討ちにせんと、この助廣の一刀を帯びていた者の武辺者としての心意気を表している。

昭和26年3月と、大名登録の中でも一際早い時期の登録であることからも、大大名の所有であったことが判る逸品。まさに家宝として所有するに相応しい名刀です。はばきは金無垢で42グラムあります。

| 刃長(cm) | 68.7 (二尺二寸六分七厘一毛) |

| 反り(cm) | 1.6 (五分二厘八毛) |

| 元幅 | 30.8mm |

| 元重 | 7.0mm |

| 先幅 | 物打 24.4mm 横手位置 21.0mm |

| 先重 | 物打 4.8mm 松葉位置 4.2mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 江戸前期延宝六年(1678) The early period of Edo era |

| 鑑定書 | 特別保存刀剣鑑定書、甲種特別貴重刀剣認定書 |

| 登録 | 昭和26年3月30日 東京都登録 |

| 付属 | 金無垢二重はばき、白鞘 / 継木、茶石目塗鞘打刀拵 |

| 重量 | 裸身重量698グラム。 拵に納めて鞘を払った重量1,084グラム。 |