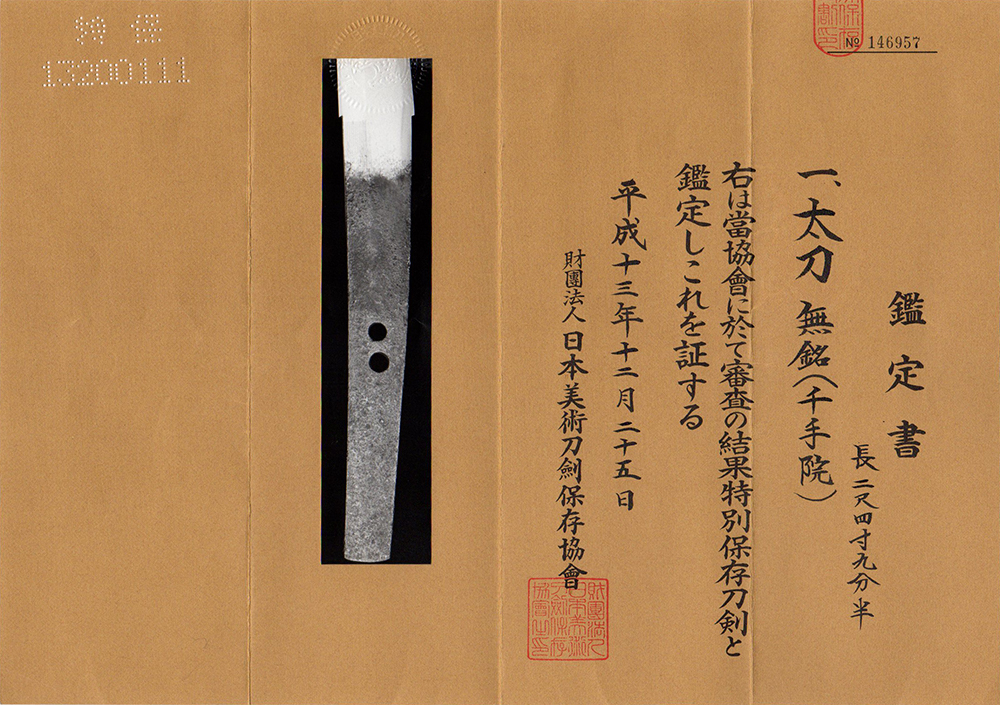

無銘(千手院)- Mumei (Senjyuin) - 1-086

¥3,520,000

税込

千手院派は、平安末期、或いはそれより更に古い時代に興ったと考えられる大和国の刀工の一派で、手掻・当麻・保昌・尻懸等、大和五派の中でも最古の流派であるとされています。

千手院との名の由来は、平安時代後期から若草山(奈良県奈良市)の麓に在住しており、この地に「千手観音」を安置する「千手堂」があったことによります。

千手院派の作品には在銘品が少なく、それは東大寺の僧兵が使う刀剣を鍛えていたため、銘を切る必要がなかったからと考えられています。

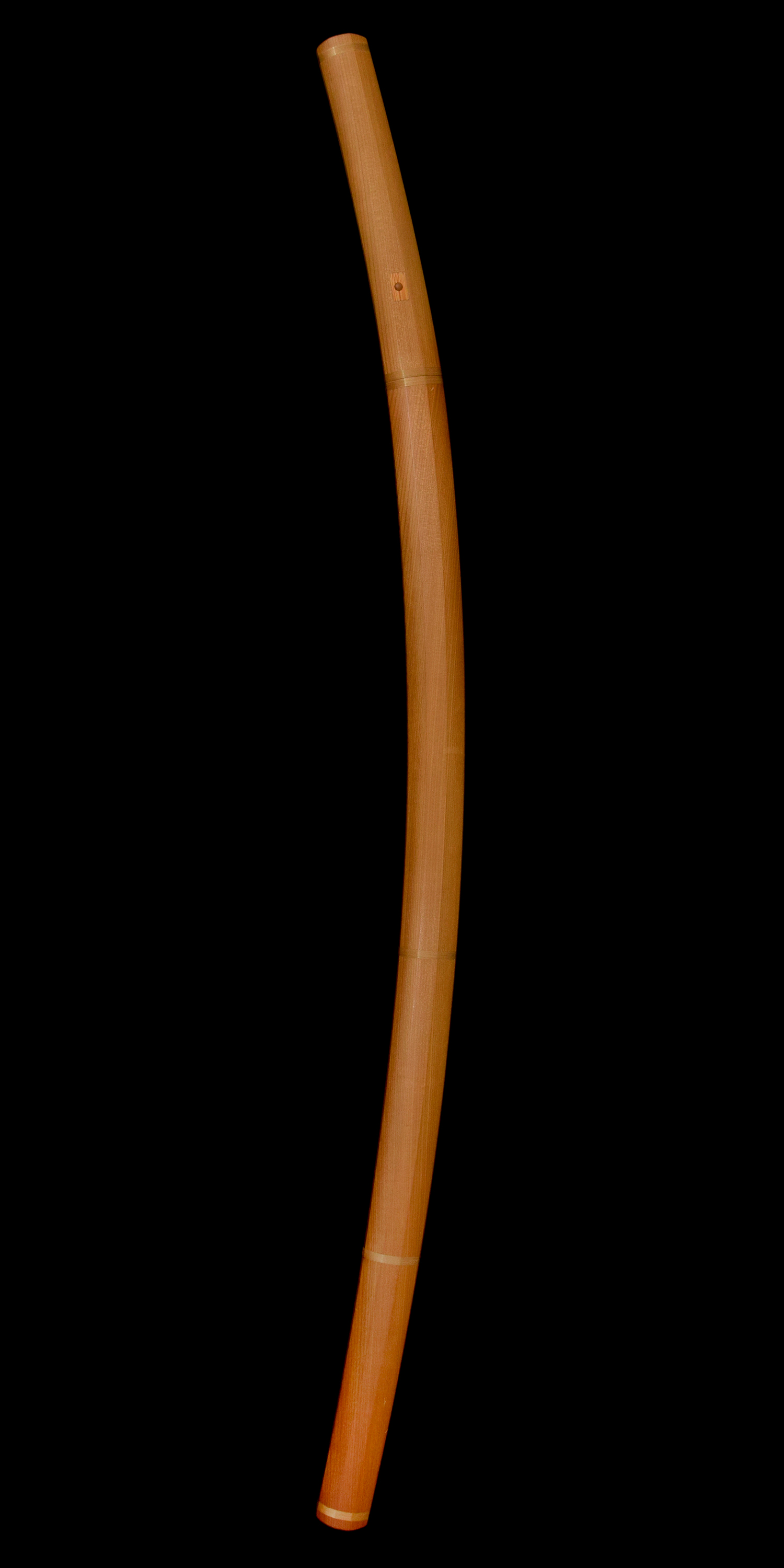

この太刀は上述のような僧兵が帯びるために鍛えられたとは言い難く、細く優しい体配から鑑て、公家の太刀として鍛えられたものでしょう。先重ねが薄いのは研ぎ減りによるものではなく、鍛えられた当初から軽く造られています。

元先の差が開いた所謂踏ん張りと、反りの高さにまずは眼を惹かれます。多少の区送りはあるやもしれませんが、佩表の茎に朱銘があることから、うぶ茎であることが判ります。

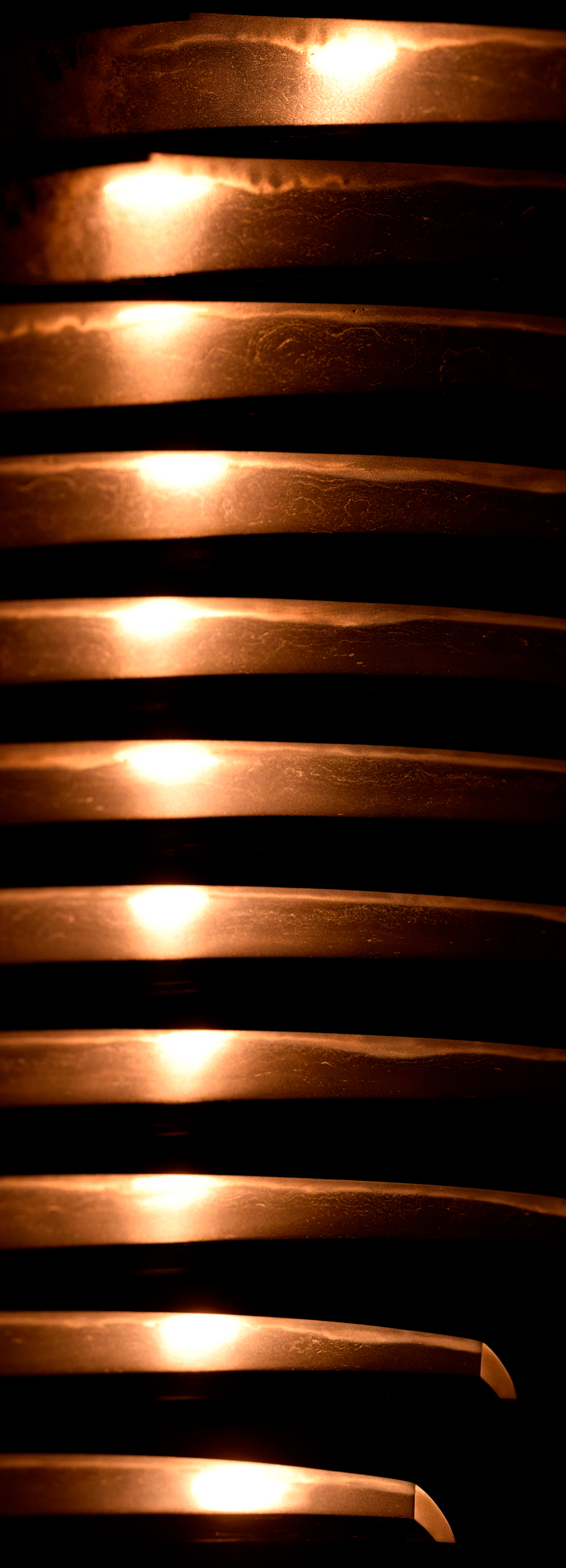

地鉄は板目肌に杢目交って大きく流れ、地景が入って淡く沸映りが立ち、刃文は、小沸出来の細直刃が浅く湾れ、小互の目交じり、刃縁には細かな打徐や湯走が見られ、刃中には金筋や砂流しが見られ、鋩子は直ぐに先小丸に返る。写真では匂口の明るさが伝わりにくいですが、肉眼で見ると匂口は明るく、鎌倉期独特なる沸の強さを感じさせ、反り深い姿は雅趣に溢れ、古刀然とした迫力を感じさせる作品です。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

千手院との名の由来は、平安時代後期から若草山(奈良県奈良市)の麓に在住しており、この地に「千手観音」を安置する「千手堂」があったことによります。

千手院派の作品には在銘品が少なく、それは東大寺の僧兵が使う刀剣を鍛えていたため、銘を切る必要がなかったからと考えられています。

この太刀は上述のような僧兵が帯びるために鍛えられたとは言い難く、細く優しい体配から鑑て、公家の太刀として鍛えられたものでしょう。先重ねが薄いのは研ぎ減りによるものではなく、鍛えられた当初から軽く造られています。

元先の差が開いた所謂踏ん張りと、反りの高さにまずは眼を惹かれます。多少の区送りはあるやもしれませんが、佩表の茎に朱銘があることから、うぶ茎であることが判ります。

地鉄は板目肌に杢目交って大きく流れ、地景が入って淡く沸映りが立ち、刃文は、小沸出来の細直刃が浅く湾れ、小互の目交じり、刃縁には細かな打徐や湯走が見られ、刃中には金筋や砂流しが見られ、鋩子は直ぐに先小丸に返る。写真では匂口の明るさが伝わりにくいですが、肉眼で見ると匂口は明るく、鎌倉期独特なる沸の強さを感じさせ、反り深い姿は雅趣に溢れ、古刀然とした迫力を感じさせる作品です。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

| 刃長(cm) | 75.67 (二尺四寸九分七厘一毛) |

| 反り(cm) | 3.03 (九分九厘一毛) |

| 元幅 | 27.2 mm |

| 元重 | 7.2 mm |

| 先幅 | 物打19.0 mm 横手位置14.0 mm |

| 先重 | 物打4.4 mm 松葉位置2.8 mm |

| 目釘孔数 | 2個 |

| 時代 | 鎌倉後期 The latter period of Kamakura era |

| 鑑定書 | 特別保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 平成12年2月8日 大阪府登録 |

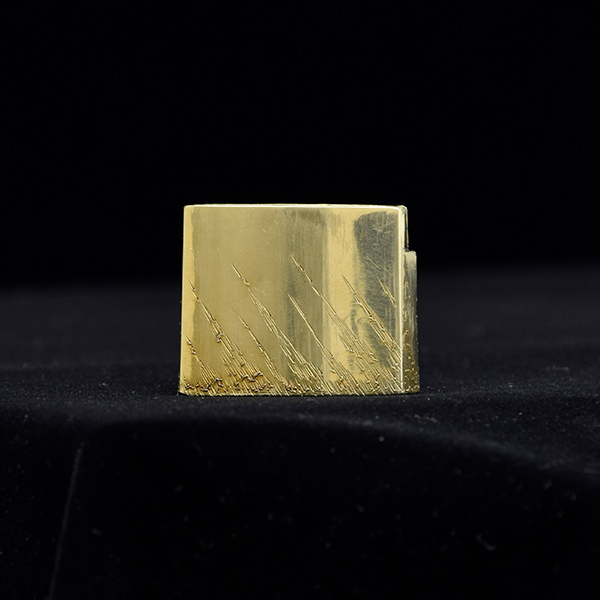

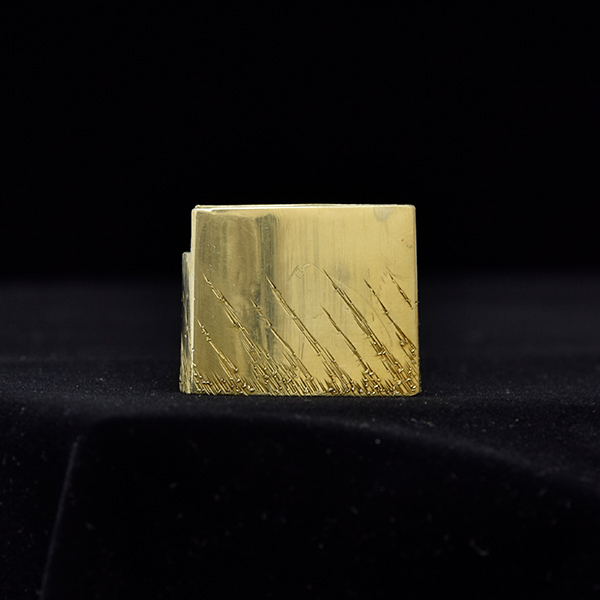

| 付属 | 素銅地金着はばき、白鞘 |

| 重量 | 裸身重量569グラム。 |