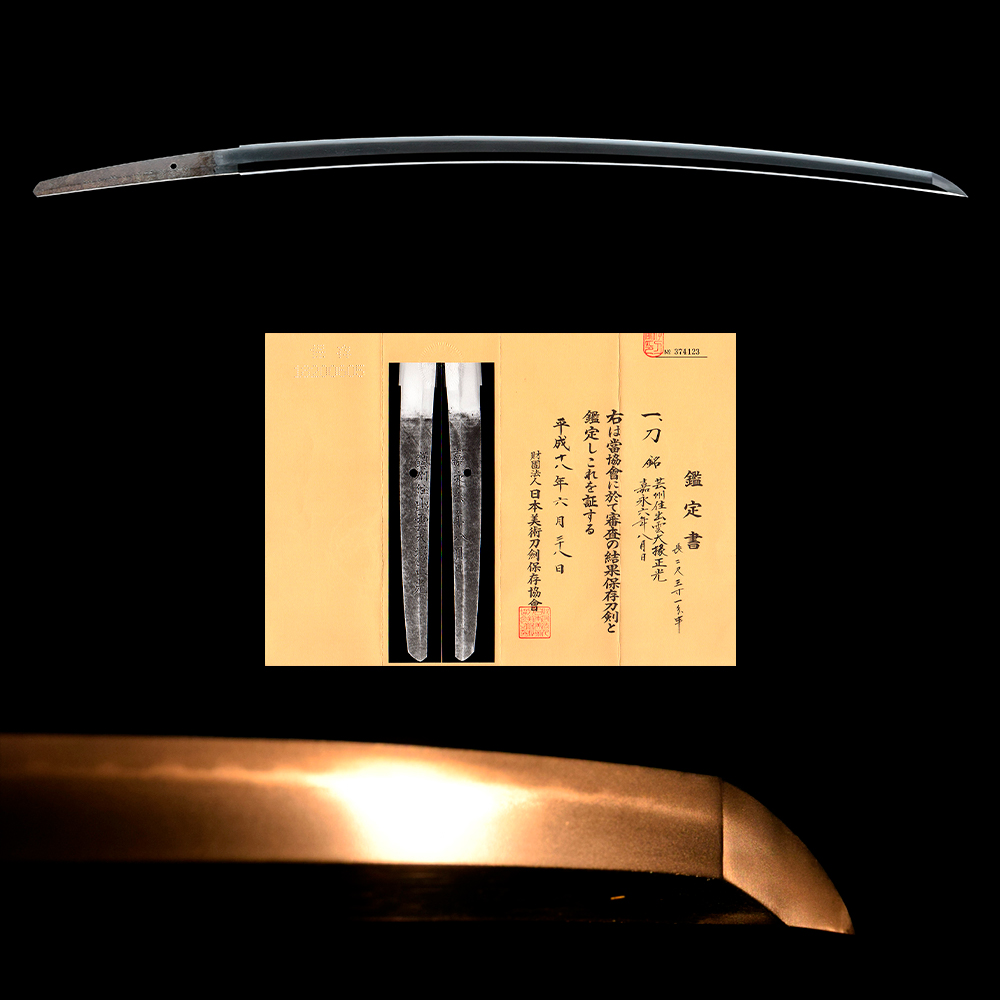

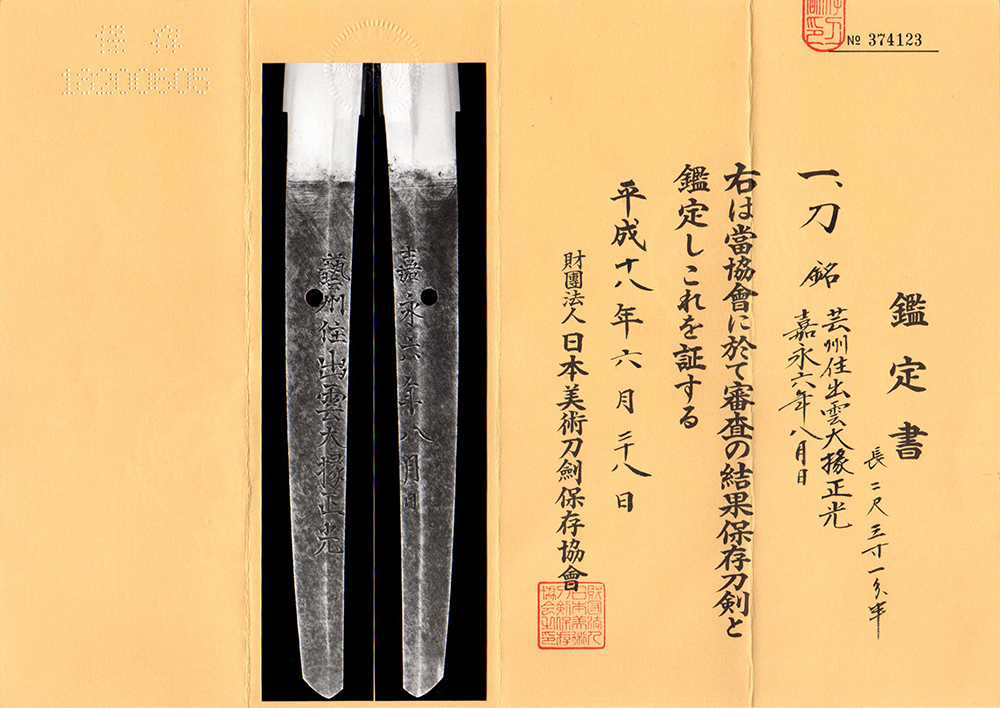

藝州住出雲大掾正光 嘉永六年八月日- Geishu ju Izumo daijo Masamitsu - 2-1339

¥528,000

税込

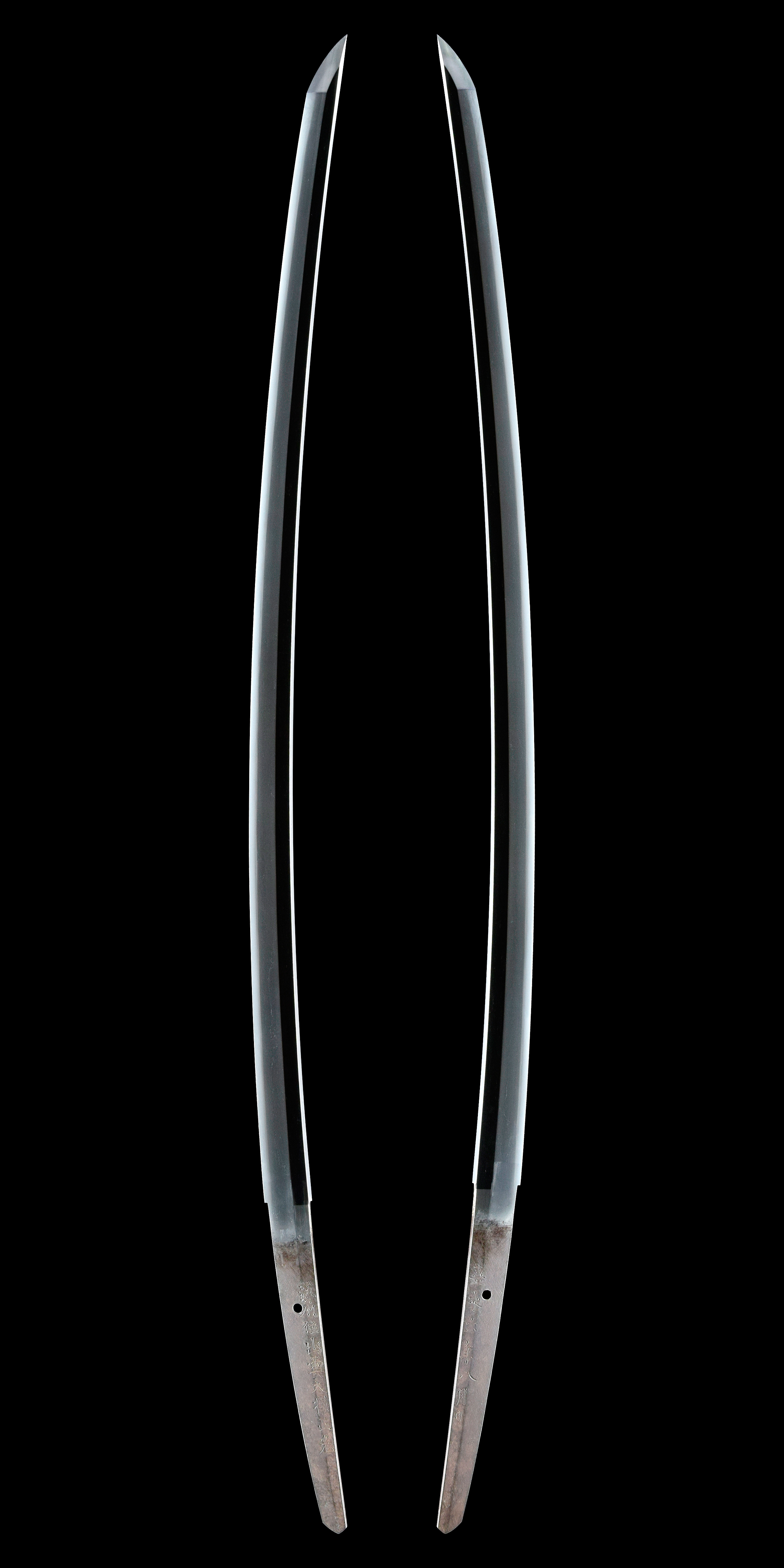

刃長70.18センチ 反り2.06センチ

元幅29.6ミリ 元重ね7.1ミリ

物打幅22.6ミリ 物打重ね5.6ミリ

横手位置幅20.1ミリ 松葉先重ね5.4ミリ

裸身重量682グラム。

嘉永六年 (1853) The latter period of Edo era

昭和26年5月28日 広島県登録

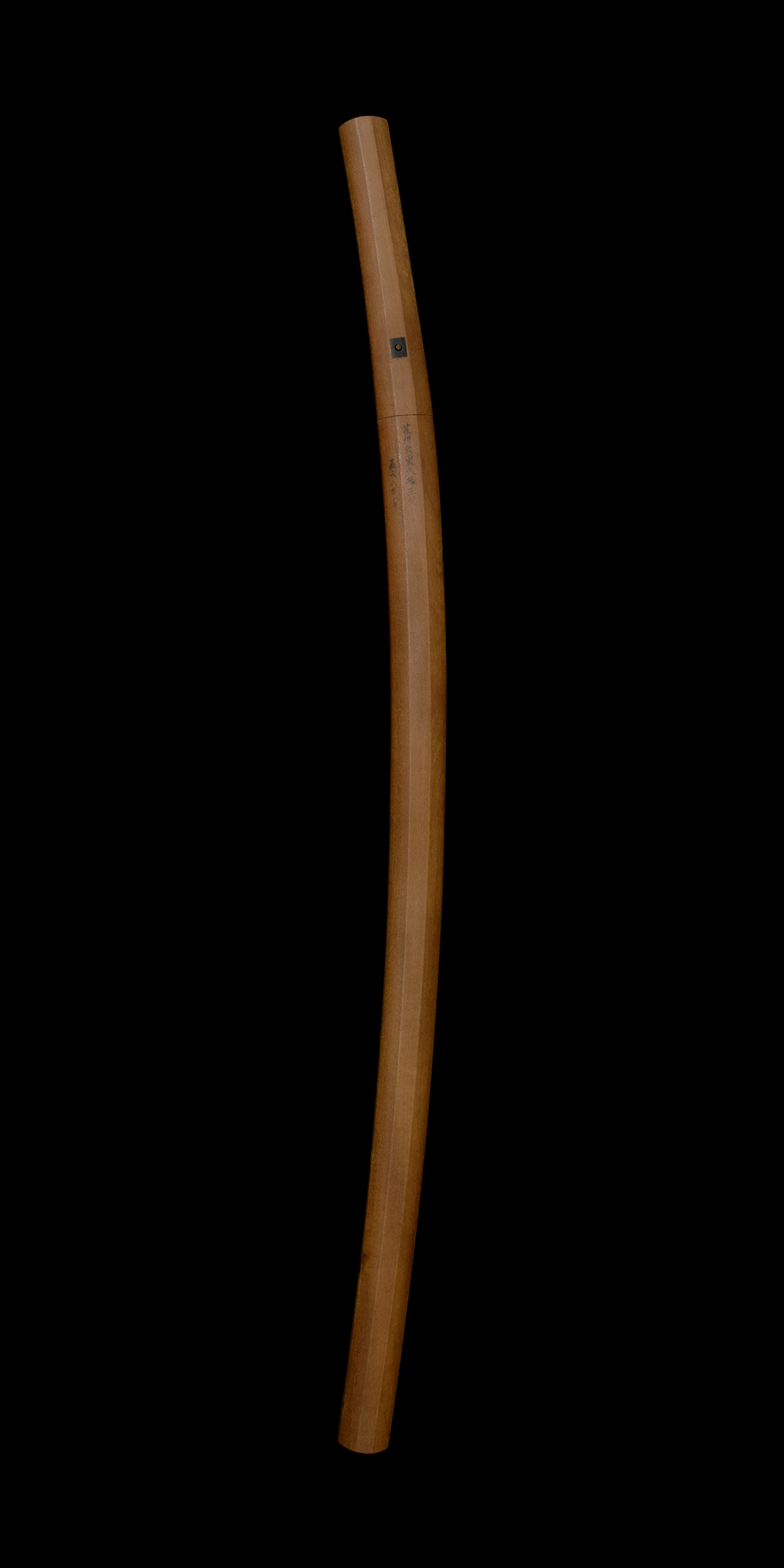

附属 保存刀剣鑑定書、素銅地銀着はばき、白鞘

石橋正光は尾張国青木元長の弟子と伝えられ、享和2年(1802)に刀工正長の四男として山県郡高野村(現同郡北広島町)に生まれました。兵七、弘之進とも称し、三人の兄も刀工だったようですが、現存する作品が少なく、詳しい事は不明ですが、技量的には正光が最も秀でていたようで、数多くの優品が遺されています。

正光の年紀入りの作品で最も古い物は天保五年(1834)とされてますが、文政十二年(1829)には出雲大掾を受領しており、三十歳頃にはそれなりの実績をあげていたものと思われます。天保八年(1837)には隣村移原(現北広島町)に移住して独立。安政5年(1858)には扶持米取りとなり、広島藩浅野家の御用鍛冶となりました。

元治元年(4864)十月には、背景に長州戦争が深く関与していると考えられますが、隣藩である浜田藩から200振もの注文を受け、息子の卯吉、弟子の宮太と共に、翌年7月には納品したと記録にあり、一年もかからず200振の刀を鍛え上げたその仕事の早さには驚嘆させられます。

武士の世が終焉を迎え、文明開化の明治に入っても、正光は槌を振るい続け、確認されている最晩年作は明治八年(1875)で、正光はこの時75歳。翌年には廃刀令が布告され、日本刀を巡る環境の激変を見届けつつ、その三年後の明治12年(1879)に78歳の生涯を閉じました。

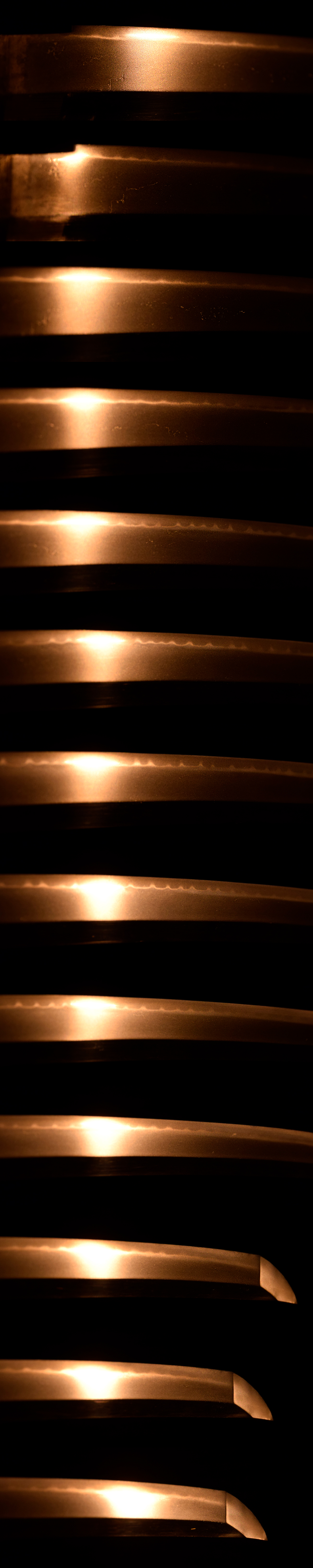

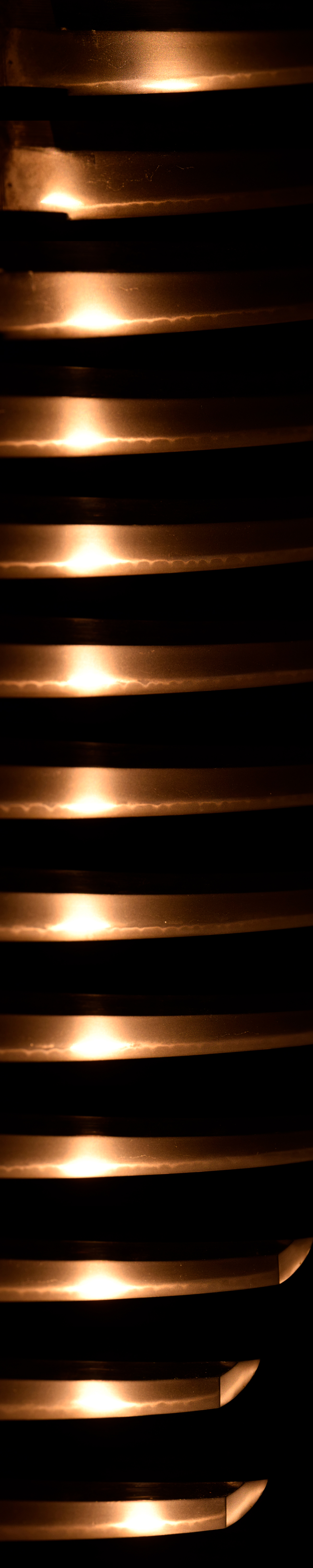

この刀は嘉永六年(1853年)の年紀があることから、正光51歳の作品で、元先の幅差やや開き、反り深めで切先延びた姿は、優雅さの中にに刃物としての鋭さを感じさせます。地鉄は小板目よく練れて詰み、地沸ついて細かな地景入り、刃文は匂口締まりごころで中直刃調に互ノ目を巧みに焼き上げ、互ノ目の間隔が詰まって互ノ目足が目立つ部分は、馬の歯を連想させます。所々に柔らかい感じの小沸が付き、帽子は表裏共に直ぐに先丸く返り、茎は生ぶで錆色も良く、鑢目も刻銘も文句無し。

芸州正光は鍛、焼刃ともに非常に上手で腕前に定評がある名工。手元重心で非常にバランスも良く、広島のお客様には郷土刀としても御奨めの一振です。手元重心で非常にバランスも良い。昭和26年登録広島県登録であることから、浅野家伝来品と思われます。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

元幅29.6ミリ 元重ね7.1ミリ

物打幅22.6ミリ 物打重ね5.6ミリ

横手位置幅20.1ミリ 松葉先重ね5.4ミリ

裸身重量682グラム。

嘉永六年 (1853) The latter period of Edo era

昭和26年5月28日 広島県登録

附属 保存刀剣鑑定書、素銅地銀着はばき、白鞘

石橋正光は尾張国青木元長の弟子と伝えられ、享和2年(1802)に刀工正長の四男として山県郡高野村(現同郡北広島町)に生まれました。兵七、弘之進とも称し、三人の兄も刀工だったようですが、現存する作品が少なく、詳しい事は不明ですが、技量的には正光が最も秀でていたようで、数多くの優品が遺されています。

正光の年紀入りの作品で最も古い物は天保五年(1834)とされてますが、文政十二年(1829)には出雲大掾を受領しており、三十歳頃にはそれなりの実績をあげていたものと思われます。天保八年(1837)には隣村移原(現北広島町)に移住して独立。安政5年(1858)には扶持米取りとなり、広島藩浅野家の御用鍛冶となりました。

元治元年(4864)十月には、背景に長州戦争が深く関与していると考えられますが、隣藩である浜田藩から200振もの注文を受け、息子の卯吉、弟子の宮太と共に、翌年7月には納品したと記録にあり、一年もかからず200振の刀を鍛え上げたその仕事の早さには驚嘆させられます。

武士の世が終焉を迎え、文明開化の明治に入っても、正光は槌を振るい続け、確認されている最晩年作は明治八年(1875)で、正光はこの時75歳。翌年には廃刀令が布告され、日本刀を巡る環境の激変を見届けつつ、その三年後の明治12年(1879)に78歳の生涯を閉じました。

この刀は嘉永六年(1853年)の年紀があることから、正光51歳の作品で、元先の幅差やや開き、反り深めで切先延びた姿は、優雅さの中にに刃物としての鋭さを感じさせます。地鉄は小板目よく練れて詰み、地沸ついて細かな地景入り、刃文は匂口締まりごころで中直刃調に互ノ目を巧みに焼き上げ、互ノ目の間隔が詰まって互ノ目足が目立つ部分は、馬の歯を連想させます。所々に柔らかい感じの小沸が付き、帽子は表裏共に直ぐに先丸く返り、茎は生ぶで錆色も良く、鑢目も刻銘も文句無し。

芸州正光は鍛、焼刃ともに非常に上手で腕前に定評がある名工。手元重心で非常にバランスも良く、広島のお客様には郷土刀としても御奨めの一振です。手元重心で非常にバランスも良い。昭和26年登録広島県登録であることから、浅野家伝来品と思われます。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

| 刃長(cm) | 70.18 (二尺三寸一分五厘九毛) |

| 反り(cm) | 2.06 (六分七厘一毛) |

| 元幅 | 29.6 mm |

| 元重 | 7.1 mm |

| 先幅 | 物打22.6 mm 横手位置20.1 mm |

| 先重 | 物打5.6 mm 松葉位置5.4 mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 嘉永六年 (1853) The latter period of Edo era |

| 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 昭和26年5月28日 広島県登録 |

| 付属 | 素銅地銀着はばき、白鞘 |

| 重量 | 裸身重量682グラム。 |