無銘(畠田光守)(備前国吉岡一文字助光)- Mumei (Hatakeda Mitsumori)(Bizen no kuni Ichimonji Sukemitsu) - 2-1426

¥1,210,000

税込

関連カテゴリ

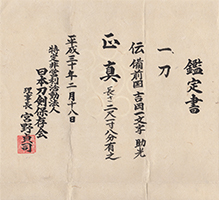

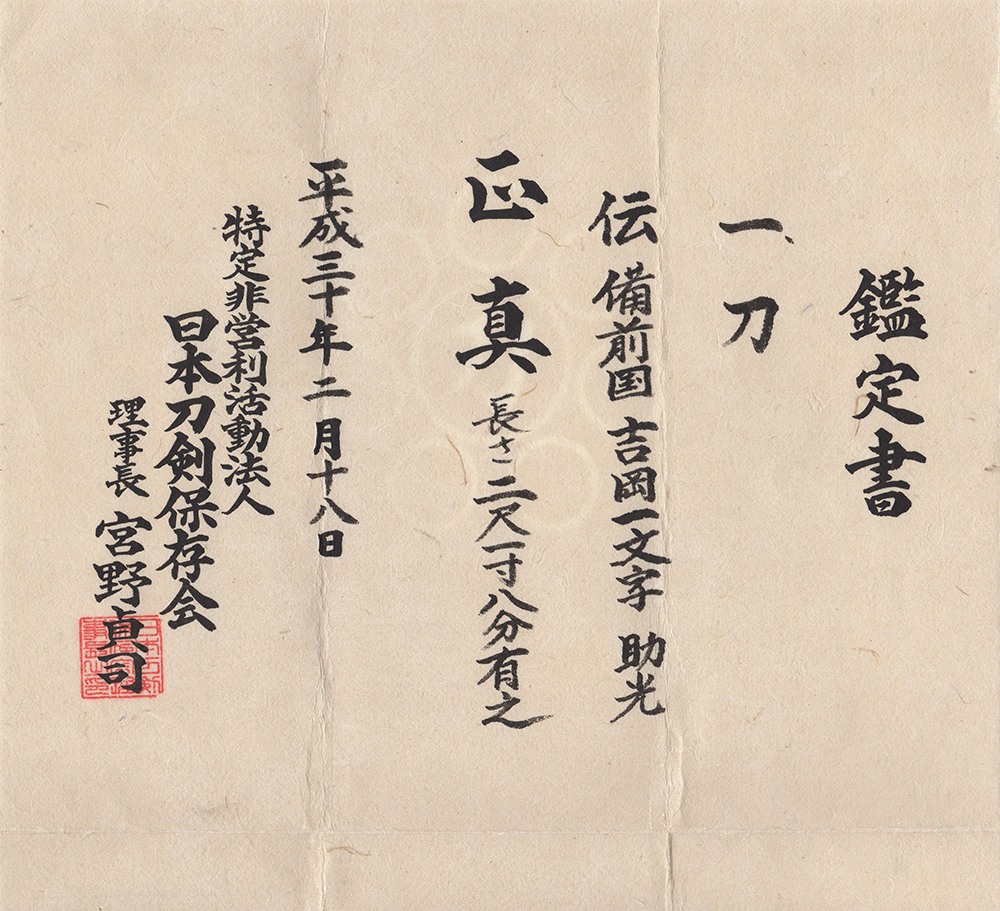

日本刀剣保存会では吉岡一文字助光。倉敷刀剣美術館では畠田光守で極められた一刀です。

吉岡一文字派は吉井川左岸の赤磐郡吉岡(現在の岡山県久米郡)で槌を振るった刀工一派で、助吉を祖とし、一族は刀工名の頭に「助」の字を冠しており、助光は開祖である助吉の孫、または曽孫と伝えられる同派を代表する名工です。

助光の作風としては、匂出来(においでき:匂が刃文全体を 覆うような様)で焼き幅の広い丁子乱や大丁子乱の刃を焼き、地鉄は細かい杢目肌に地沸が付き、乱映りが立ちます。

「一 備前国吉岡住左近将監紀助光」等と長銘を切り、紀姓で左近将監の官名を名乗ったことが知られており、代表作には国宝指定の元応二年紀の薙刀と元亨二年紀の太刀があります。

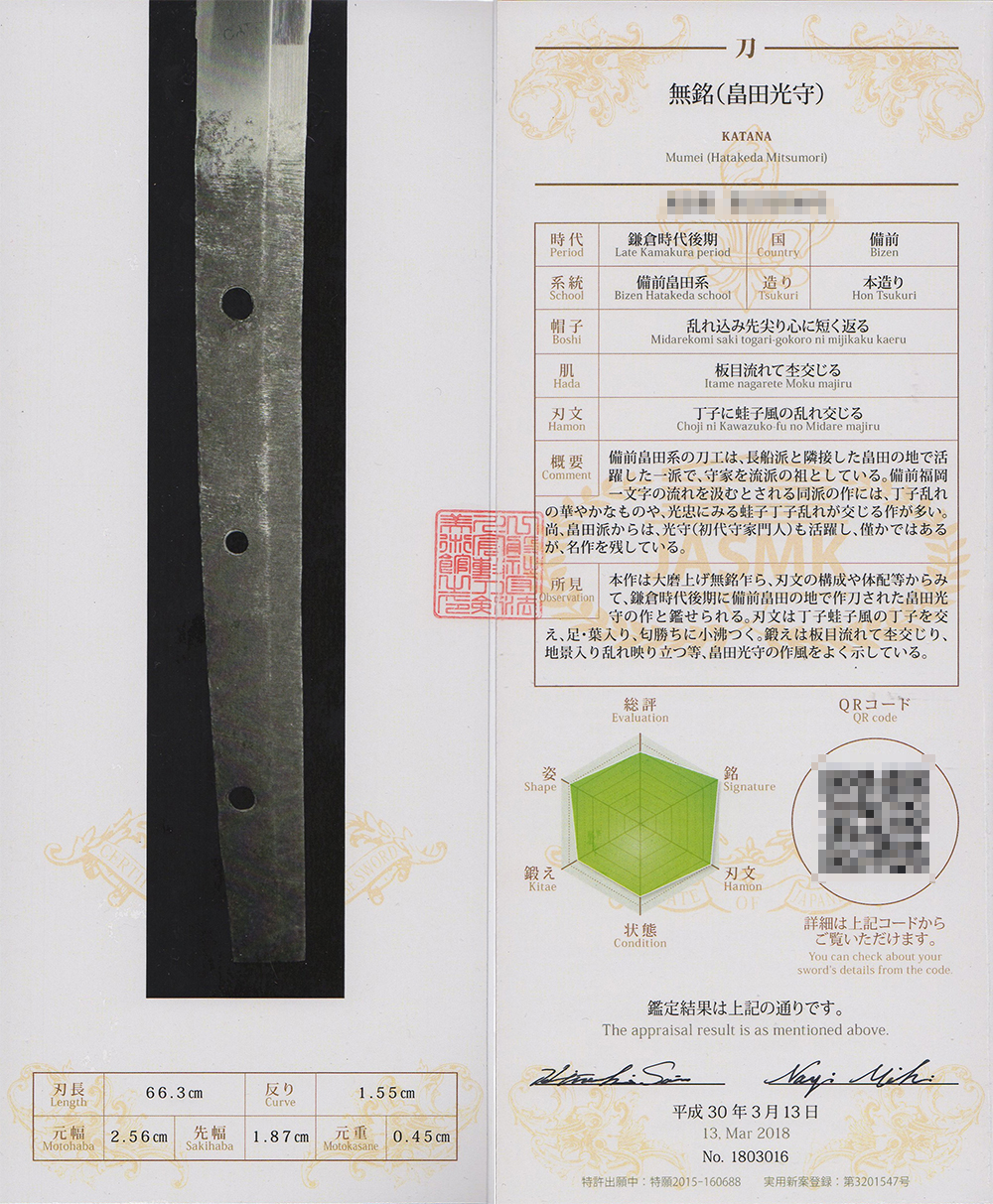

畠田派は鎌倉時代の備前国(岡山県東南部)の一派で、その作風は丁子刃の華やかな刃文を得意とし、同国で栄えた長船派や一文字派の刀工と類似します。

光守は同派の刀工で、現存する有銘作は非常に少なく、代表作としては重要美術品に指定されている堀田家伝来の太刀と、同じく重要美術品に指定されている秋元家伝来の折返銘の小太刀がよく知られており、これらは共に焼幅の広い匂出来の丁子乱れを焼いて華麗な作風を示しています。

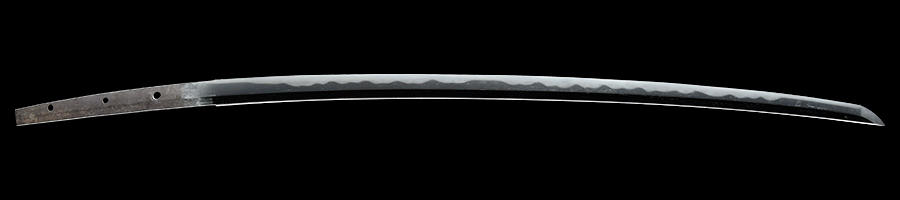

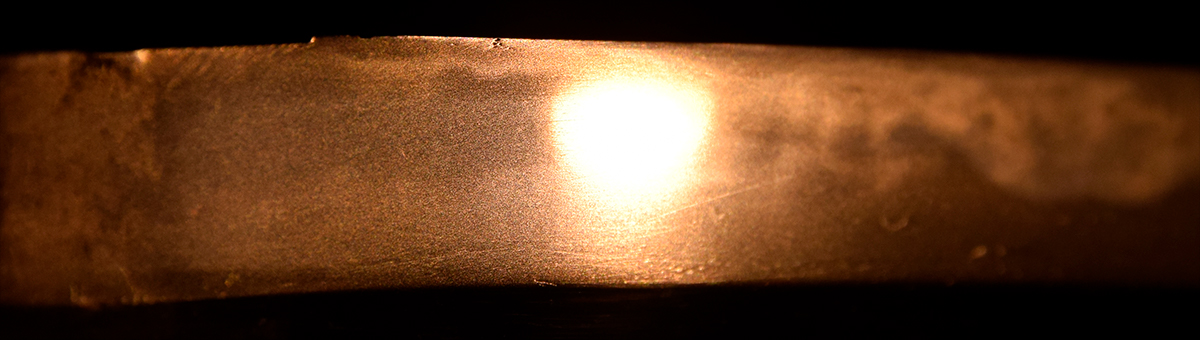

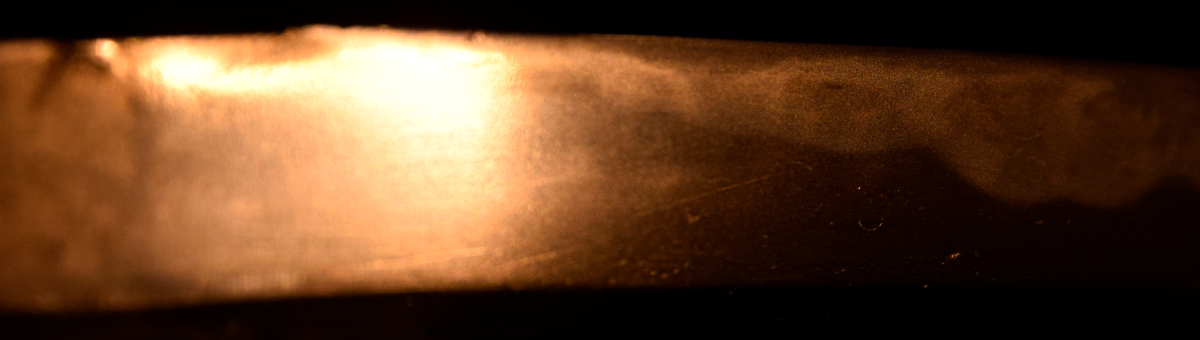

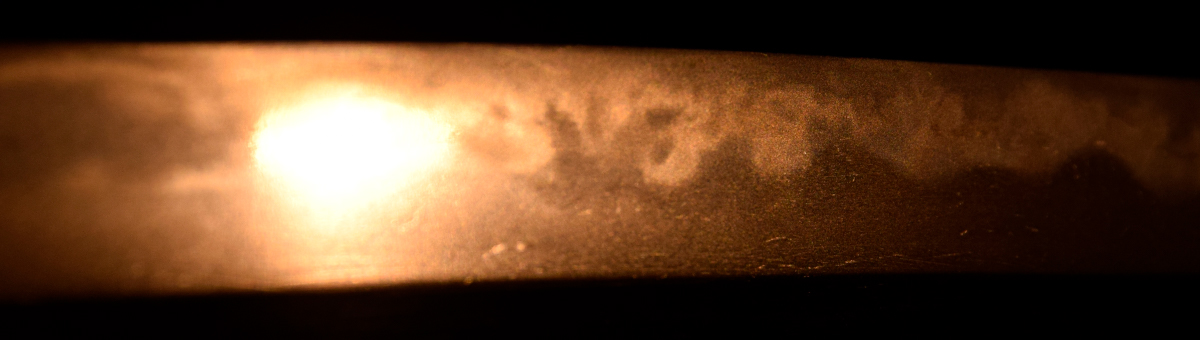

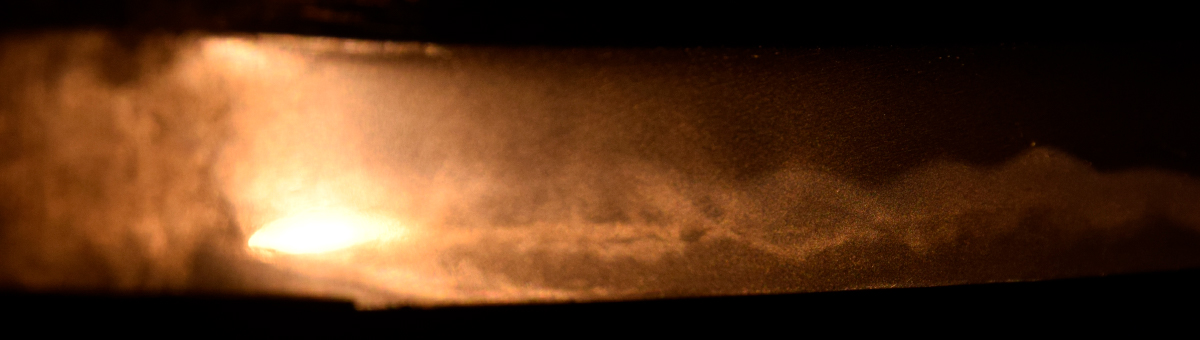

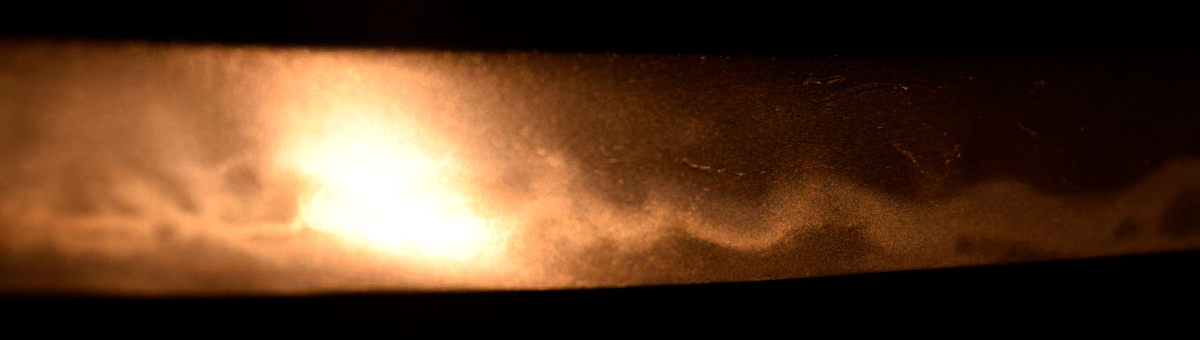

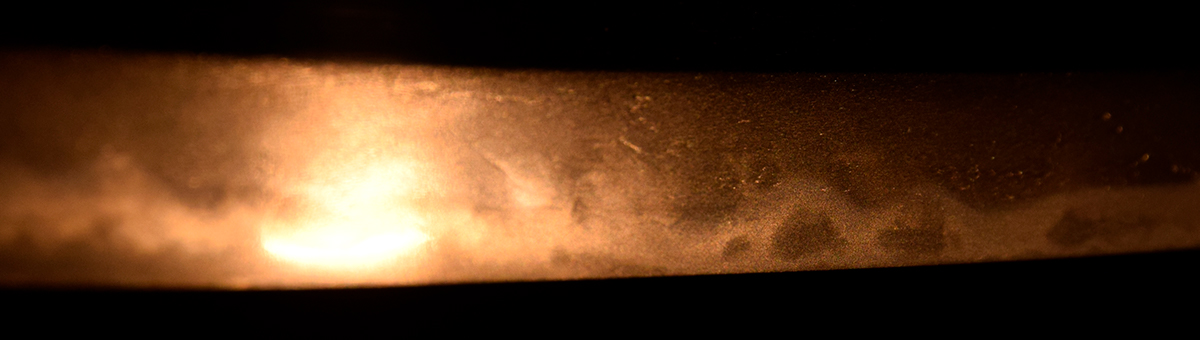

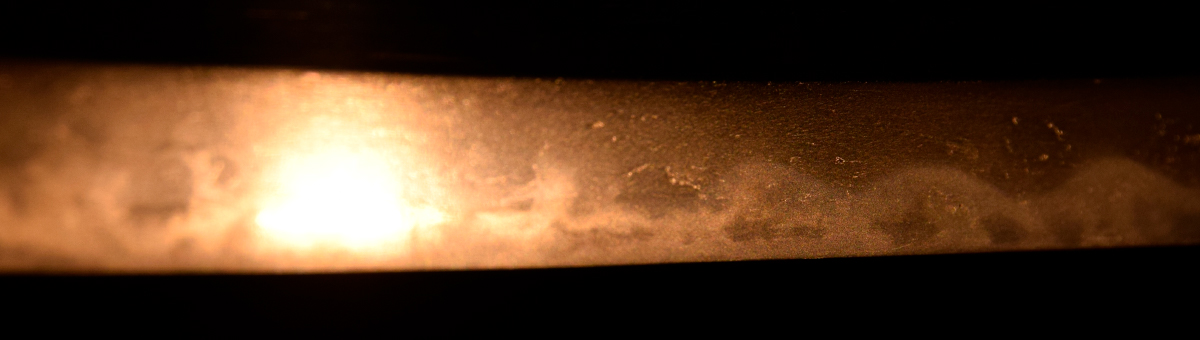

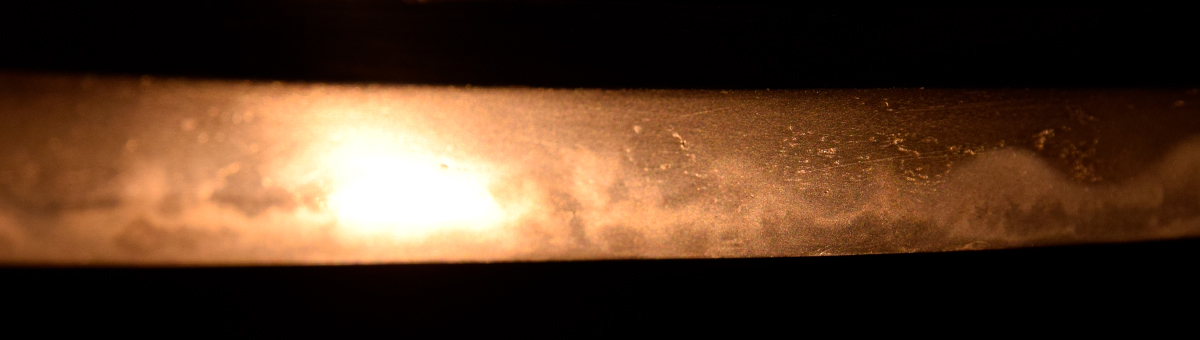

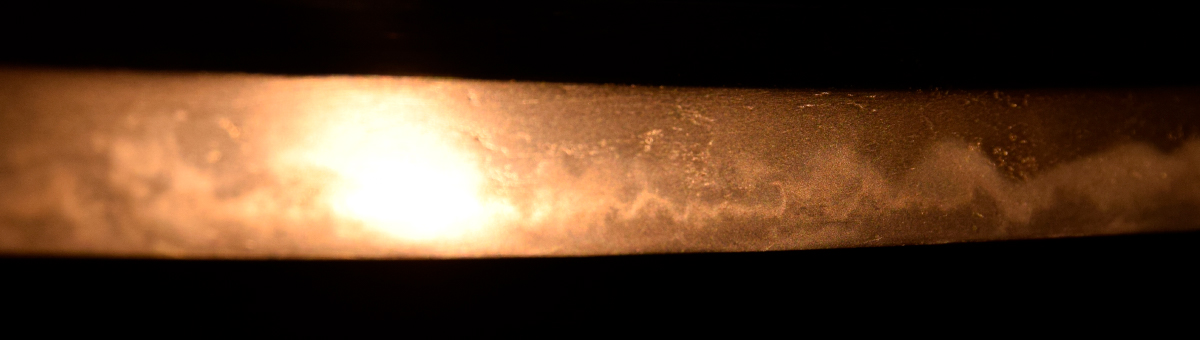

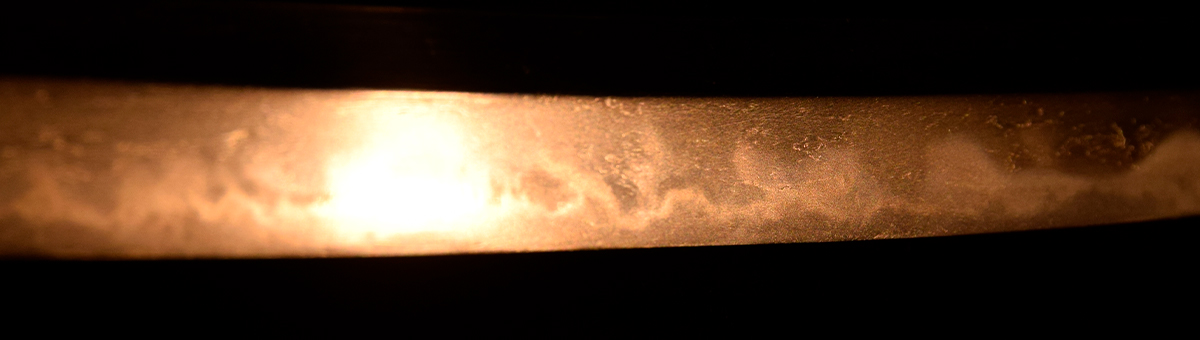

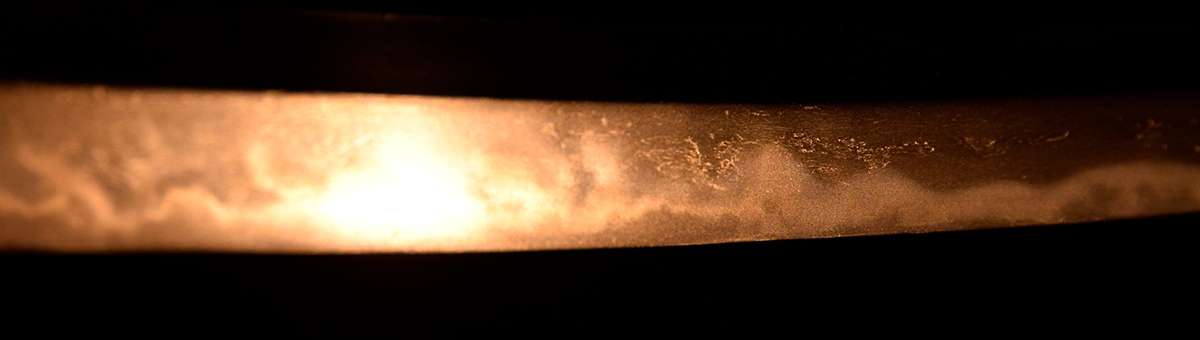

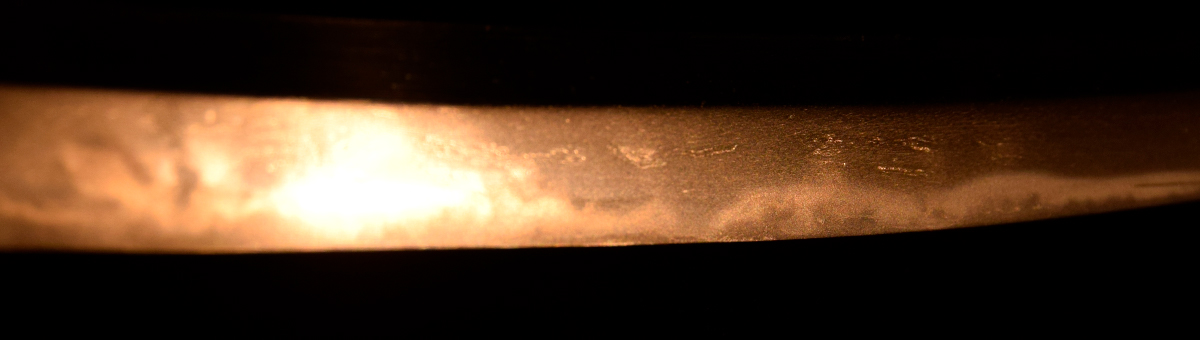

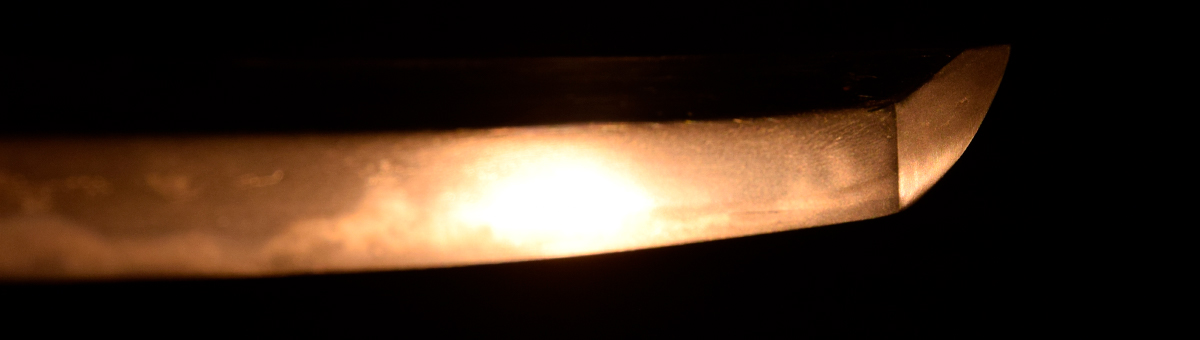

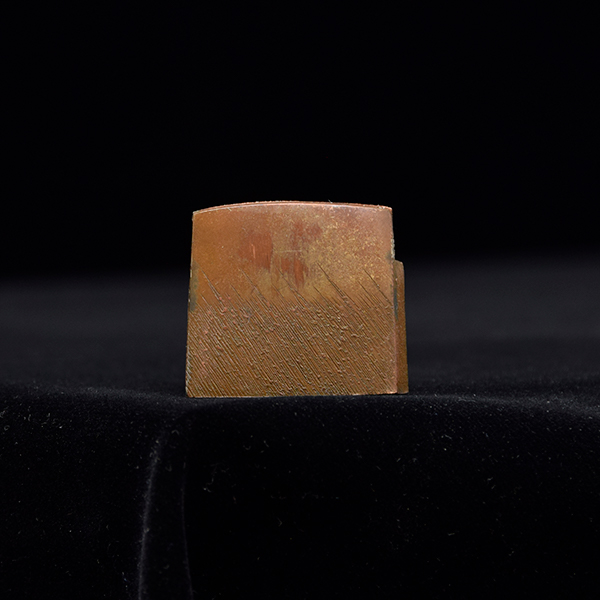

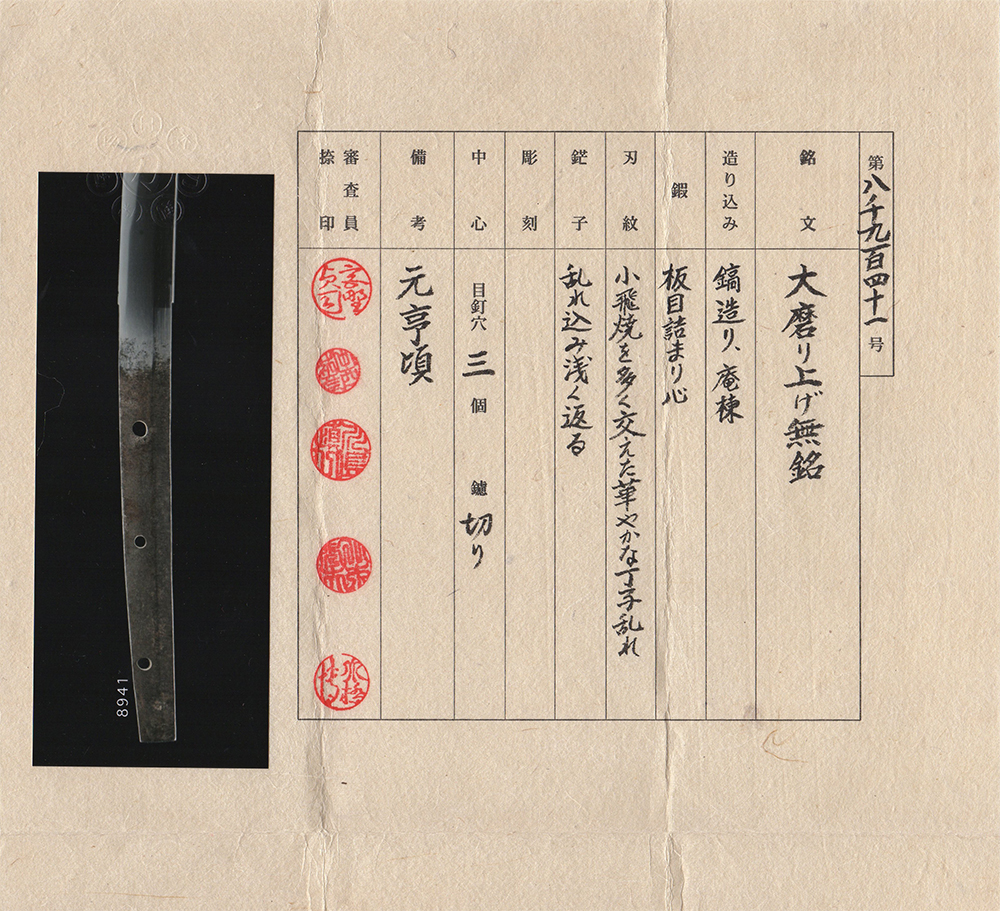

この刀は大きく磨り上げられるも、未だ踏ん張りがあり、細身ながら優雅な姿をとどめています。地鉄は小板目杢交じり、刃文はふわりと柔らか味を感じさせる丁字乱れに互ノ目や小丁字を交え、小足、金筋入り、千変万化の景色を見せます。鋩子は表やや乱れごころに、裏は直ぐに先丸く返っており、実戦を潜り抜けてきた一刀のようで、棟には小さな物も含め八箇所切込傷が見られます。

附属の拵は近年数寄者が新調したもので、金具は全て時代物で誂えられています。鞘を払って構えてみると、手元重心で非常にバランスが良く物凄く軽く感じます。柄にがたつきはありません。

尚、当店の私見では鎌倉後期と言うよりは、時代を下げ、南北朝後期から室町初期に活躍した名工、三条吉則辺りにも見えます。

美術館賞用上研磨を施し、日本美術刀剣保存協会での鑑定結果に期待したい一刀です。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

吉岡一文字派は吉井川左岸の赤磐郡吉岡(現在の岡山県久米郡)で槌を振るった刀工一派で、助吉を祖とし、一族は刀工名の頭に「助」の字を冠しており、助光は開祖である助吉の孫、または曽孫と伝えられる同派を代表する名工です。

助光の作風としては、匂出来(においでき:匂が刃文全体を 覆うような様)で焼き幅の広い丁子乱や大丁子乱の刃を焼き、地鉄は細かい杢目肌に地沸が付き、乱映りが立ちます。

「一 備前国吉岡住左近将監紀助光」等と長銘を切り、紀姓で左近将監の官名を名乗ったことが知られており、代表作には国宝指定の元応二年紀の薙刀と元亨二年紀の太刀があります。

畠田派は鎌倉時代の備前国(岡山県東南部)の一派で、その作風は丁子刃の華やかな刃文を得意とし、同国で栄えた長船派や一文字派の刀工と類似します。

光守は同派の刀工で、現存する有銘作は非常に少なく、代表作としては重要美術品に指定されている堀田家伝来の太刀と、同じく重要美術品に指定されている秋元家伝来の折返銘の小太刀がよく知られており、これらは共に焼幅の広い匂出来の丁子乱れを焼いて華麗な作風を示しています。

この刀は大きく磨り上げられるも、未だ踏ん張りがあり、細身ながら優雅な姿をとどめています。地鉄は小板目杢交じり、刃文はふわりと柔らか味を感じさせる丁字乱れに互ノ目や小丁字を交え、小足、金筋入り、千変万化の景色を見せます。鋩子は表やや乱れごころに、裏は直ぐに先丸く返っており、実戦を潜り抜けてきた一刀のようで、棟には小さな物も含め八箇所切込傷が見られます。

附属の拵は近年数寄者が新調したもので、金具は全て時代物で誂えられています。鞘を払って構えてみると、手元重心で非常にバランスが良く物凄く軽く感じます。柄にがたつきはありません。

尚、当店の私見では鎌倉後期と言うよりは、時代を下げ、南北朝後期から室町初期に活躍した名工、三条吉則辺りにも見えます。

美術館賞用上研磨を施し、日本美術刀剣保存協会での鑑定結果に期待したい一刀です。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

| 刃長(cm) | 66.2 (二尺一寸八分四厘六毛) |

| 反り(cm) | 1.5 (四分九厘五毛) |

| 元幅 | 26.1 mm |

| 元重 | 6.1 mm |

| 先幅 | 物打20.9 mm 横手位置17.5 mm |

| 先重 | 物打4.6 mm 松葉位置4.5 mm |

| 目釘孔数 | 3個 |

| 時代 | 鎌倉後期 The latter period of Kamakura era |

| 鑑定書 | 日本刀剣保存会鑑定書、倉敷刀剣美術館鑑定書 |

| 登録 | 平成7年11月21日 東京都登録 |

| 付属 | 素銅はばき、黒蝋塗鞘打刀拵、白鞘 |

| 重量 | 裸身重量527グラム。 拵に納めて鞘を払った重量793グラム。 |