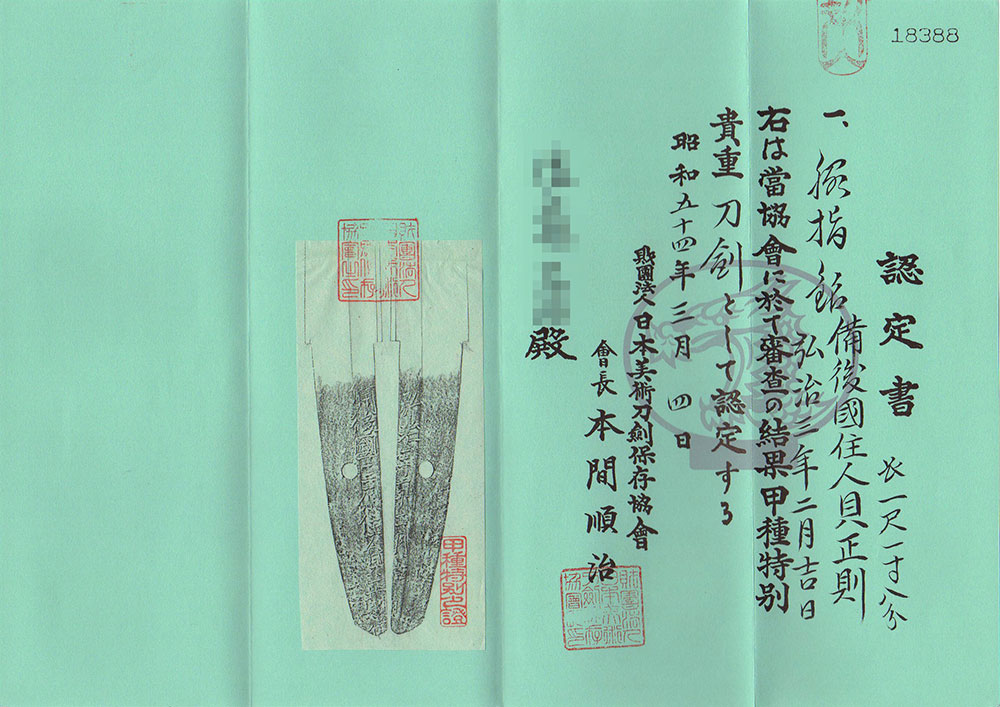

備後國三原住人貝正則作 弘治三年二月吉日(二代) - Bingonokuni Miharajunin Kai Masanori saku - 3-339

¥770,000

税込

関連カテゴリ

刃長35.85センチ 反り1.05センチ

元幅30.5ミリ 元重ね6.7ミリ

物打幅23.0ミリ 物打重ね5.3ミリ

横手位置幅23.0ミリ 松葉先重ね5.3ミリ

裸身重量270グラム。 拵に納めて鞘を払った重量477グラム。

室町後期(弘治二年 1556) The latter period of Muromachi era

昭和44年9月18日 広島県登録

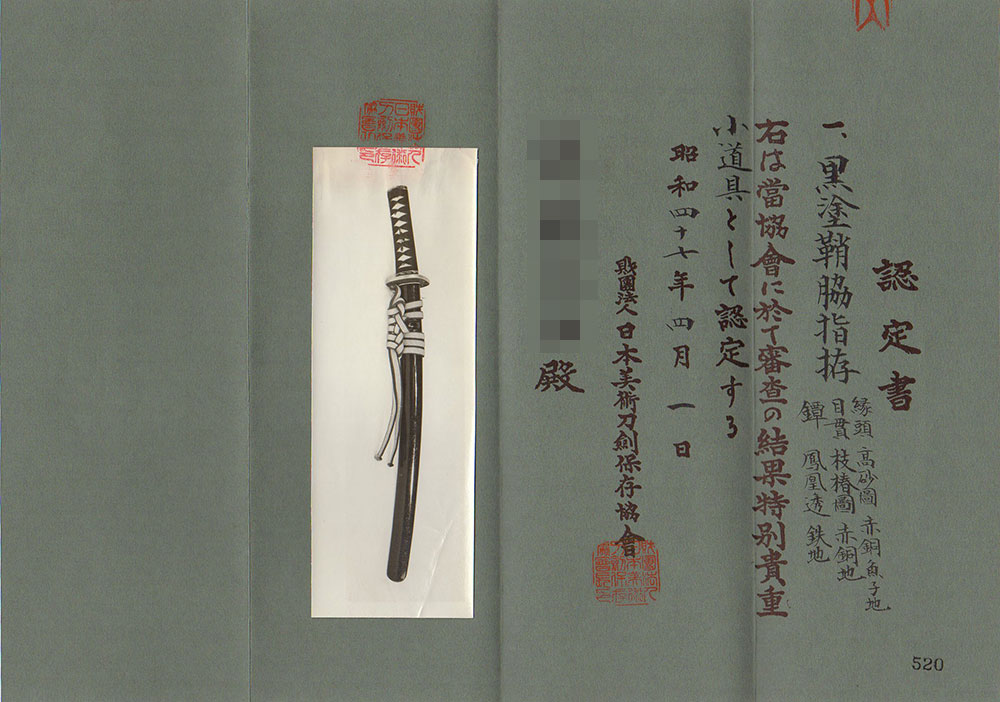

附属 甲種特別貴重刀剣認定書、特別貴重小道具認定書、素銅地金着はばき、白鞘、青貝散塗鞘脇指拵、継木

三原正則は、末三原の一派である貝三原の刀工で、作刀時期は弘治頃、現存する作刀は比較的少ない。

備後国三原派は、備前・備中の両国に近いが、備前伝及び山城伝いずれの影響も受けず、鎌倉末期より室町末期まで一貫して大和伝を遵守しています。

従来は、正家が祖であるとされてきましたが、同工の年紀入りの作刀がいずれも南北朝期である為、最近では鎌倉末期の国分寺助国を祖とするという説が有力となっています。

三原派は、年代で大きく三つに分かれ、南北朝より以前を古三原、室町初中期を三原、室町末期を末三原と呼称しています。

また、三原派は古い時代から評価が高く、現在でも国の指定である重要文化財や重要美術品などに多くの作刀が指定されるなど、斯界で高く評価されています。

貝三原派は、末三原の中で名前に貝を冠した一派の事で、何故貝三原というのかには諸説有り、現在有力な説としては備後国御調郡高調町貝ヶ原という地名に因むという説と銘に「備後國三原住貝○○」と銘に切る事に因むという説の二説が有力で、また、一派の作の中には重要刀剣に指定されている物もあり、作風から見ても技量高き刀工群です。

この脇指は室町後期の天文や弘治頃に活躍した二代正則の作で、地鉄は柾目主体に小板目や杢目が交じって肌立ち、元来、直刃基調である三原派にあって、長船系の兼光にみられる箱刃風の刃を焼き上げ、指表の焼き出しは直刃の上に四角い刃を並べたが如くとなり、焼き頭の匂口は地に向かって煙り込み、フクラ辺りには表裏長い金筋を呈しており、正則の傑出した出来口を示しています。弘治年紀も大変貴重です。

附属する拵は、高砂図の縁頭に、長州金工の名門である河治家の手に成る桐と鳳凰の透鐔が添えられ、金色の良い金覆輪がかけられています。目貫は梅図で小柄袋も桐に鳳凰図。柄巻きは上等な蛇腹巻きで、切羽は素銅地に金着せの豪華な品。はばきも往時の金着せで、名家で大切に伝来してきた様が窺がわれる名品です。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

元幅30.5ミリ 元重ね6.7ミリ

物打幅23.0ミリ 物打重ね5.3ミリ

横手位置幅23.0ミリ 松葉先重ね5.3ミリ

裸身重量270グラム。 拵に納めて鞘を払った重量477グラム。

室町後期(弘治二年 1556) The latter period of Muromachi era

昭和44年9月18日 広島県登録

附属 甲種特別貴重刀剣認定書、特別貴重小道具認定書、素銅地金着はばき、白鞘、青貝散塗鞘脇指拵、継木

三原正則は、末三原の一派である貝三原の刀工で、作刀時期は弘治頃、現存する作刀は比較的少ない。

備後国三原派は、備前・備中の両国に近いが、備前伝及び山城伝いずれの影響も受けず、鎌倉末期より室町末期まで一貫して大和伝を遵守しています。

従来は、正家が祖であるとされてきましたが、同工の年紀入りの作刀がいずれも南北朝期である為、最近では鎌倉末期の国分寺助国を祖とするという説が有力となっています。

三原派は、年代で大きく三つに分かれ、南北朝より以前を古三原、室町初中期を三原、室町末期を末三原と呼称しています。

また、三原派は古い時代から評価が高く、現在でも国の指定である重要文化財や重要美術品などに多くの作刀が指定されるなど、斯界で高く評価されています。

貝三原派は、末三原の中で名前に貝を冠した一派の事で、何故貝三原というのかには諸説有り、現在有力な説としては備後国御調郡高調町貝ヶ原という地名に因むという説と銘に「備後國三原住貝○○」と銘に切る事に因むという説の二説が有力で、また、一派の作の中には重要刀剣に指定されている物もあり、作風から見ても技量高き刀工群です。

この脇指は室町後期の天文や弘治頃に活躍した二代正則の作で、地鉄は柾目主体に小板目や杢目が交じって肌立ち、元来、直刃基調である三原派にあって、長船系の兼光にみられる箱刃風の刃を焼き上げ、指表の焼き出しは直刃の上に四角い刃を並べたが如くとなり、焼き頭の匂口は地に向かって煙り込み、フクラ辺りには表裏長い金筋を呈しており、正則の傑出した出来口を示しています。弘治年紀も大変貴重です。

附属する拵は、高砂図の縁頭に、長州金工の名門である河治家の手に成る桐と鳳凰の透鐔が添えられ、金色の良い金覆輪がかけられています。目貫は梅図で小柄袋も桐に鳳凰図。柄巻きは上等な蛇腹巻きで、切羽は素銅地に金着せの豪華な品。はばきも往時の金着せで、名家で大切に伝来してきた様が窺がわれる名品です。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

| 刃長(cm) | 35.85 (一尺一寸八分三厘一毛) |

| 反り(cm) | 1.05 (三分四厘七毛) |

| 元幅 | 30.5mm |

| 元重 | 6.7mm |

| 先幅 | 23.0mm |

| 先重 | 5.3mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 室町後期(弘治二年 1556) The latter period of Muromachi era |

| 鑑定書 | 甲種特別貴重刀剣認定書、特別貴重小道具認定書 |

| 登録 | 昭和44年9月18日 広島県登録 |

| 付属 | 素銅地金着はばき、白鞘、青貝散塗鞘脇指拵、継木 |

| 重量 | 裸身重量270グラム。 拵に納めて鞘を払った重量477グラム。 |