無銘(美濃千手院) - Mumei(Mino Senjuin) - 3-870

¥385,000

税込

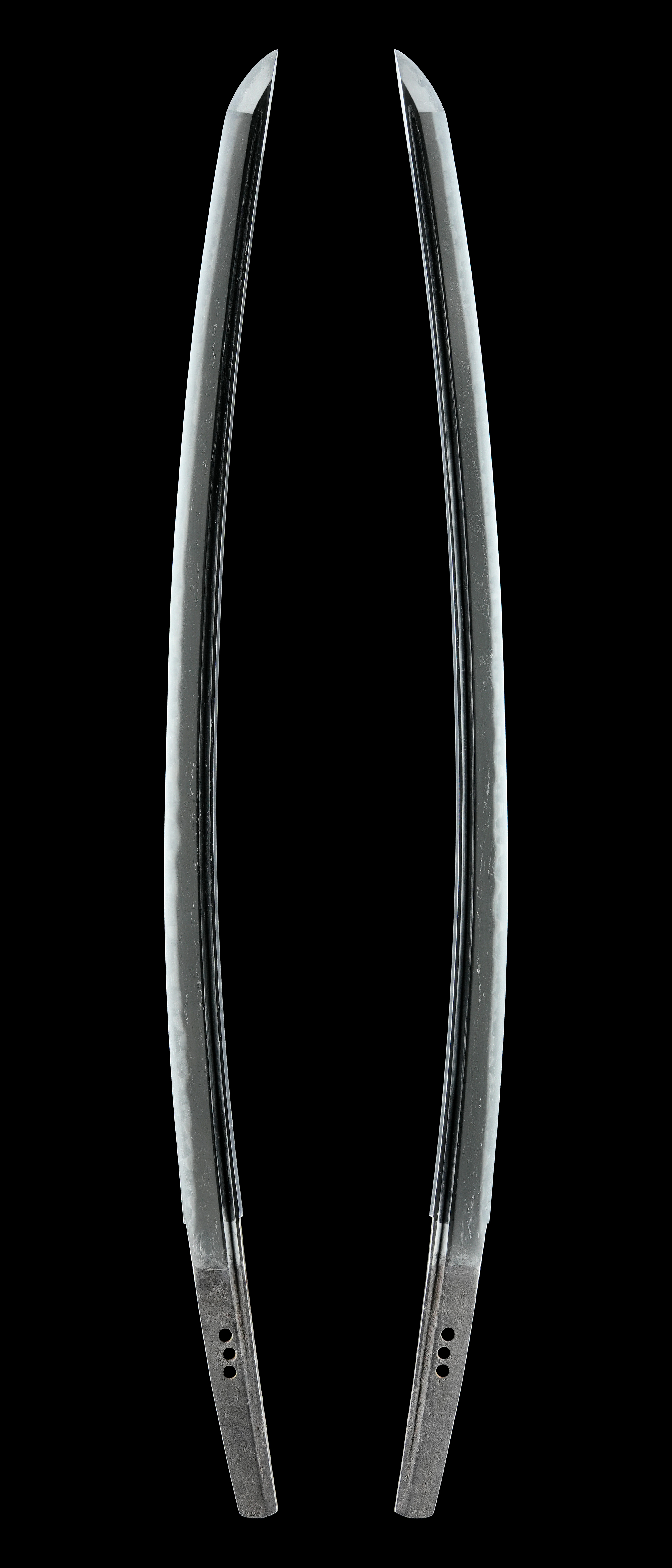

刃長54.8センチ 反り1.9センチ

元幅28.5ミリ 元重ね6.1ミリ

物打幅23.2ミリ 物打重ね5.0ミリ

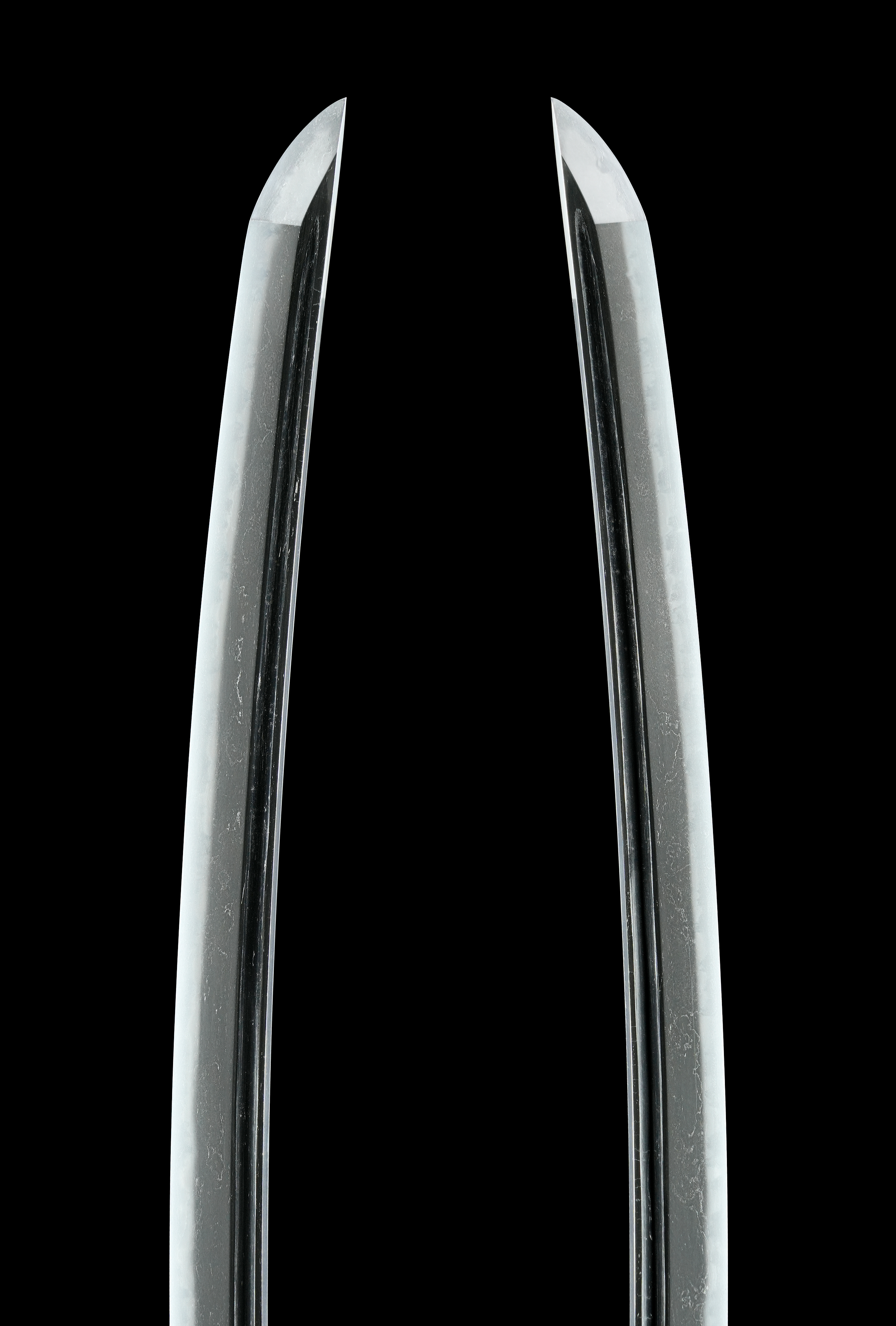

横手位置幅20.2ミリ 松葉先重ね4.3ミリ

裸身重量453グラム。

室町時代 The Muromachi era

平成10年6月10日 岡山県登録

附属 保存刀剣鑑定書、素銅地金鍍金はばき、白鞘

赤坂の地は美濃国の西部、畿内と東海道・東山道諸国を結ぶ交通・軍事上の要地である「不破関」(関ヶ原町)に隣接する宿場町として古くより栄えました。『観智院本銘尽』によると、美濃千手院派は東大寺の荘園・大井荘の近くでもあり荘官として寺領を守護していた武士の需により、大和国千手院重弘の子『泉水』が鎌倉時代中期頃、美濃国赤坂(現・大垣市)に移ったことに始まるとされていますが、鎌倉時代の美濃千手院派の作刀に関する現存資料は殆ど無く、現存するものでは南北朝時代『國長 応安元年(1358)』の短刀が最も古く、同銘が数代続き、『光山押形』には『濃州住藤原國行 応安七年甲寅八月日』がみられ、以降、室町時代を通じて『正國』、『弘長』、『重長』、『道永』、『道印』、『康道』らの作刀が現存し、室町時代を通じて繁栄しました。

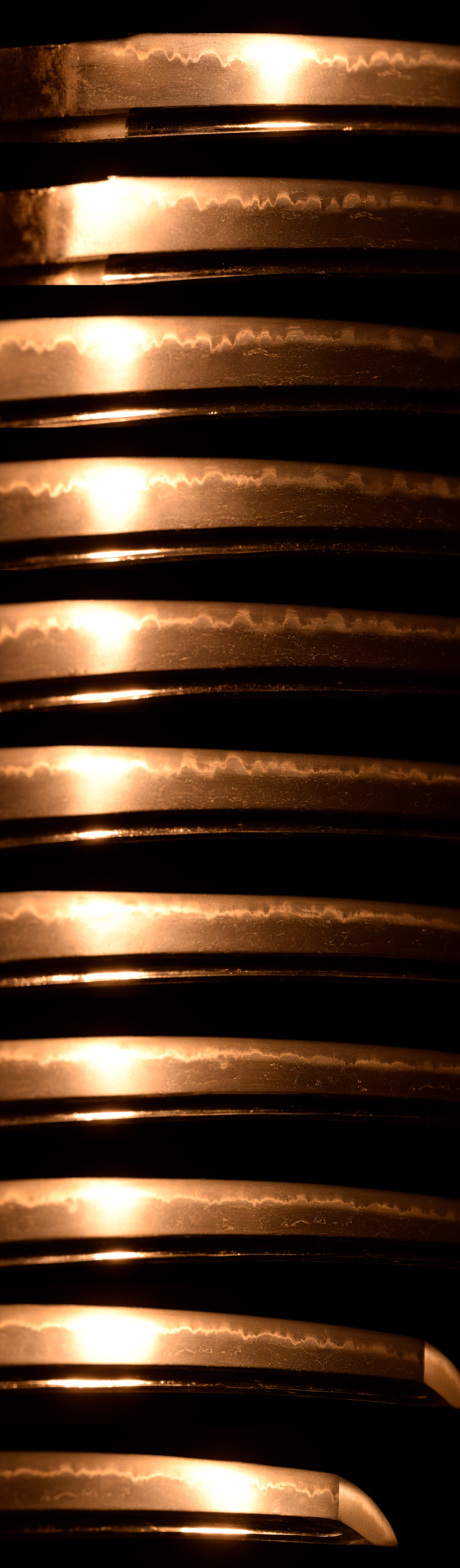

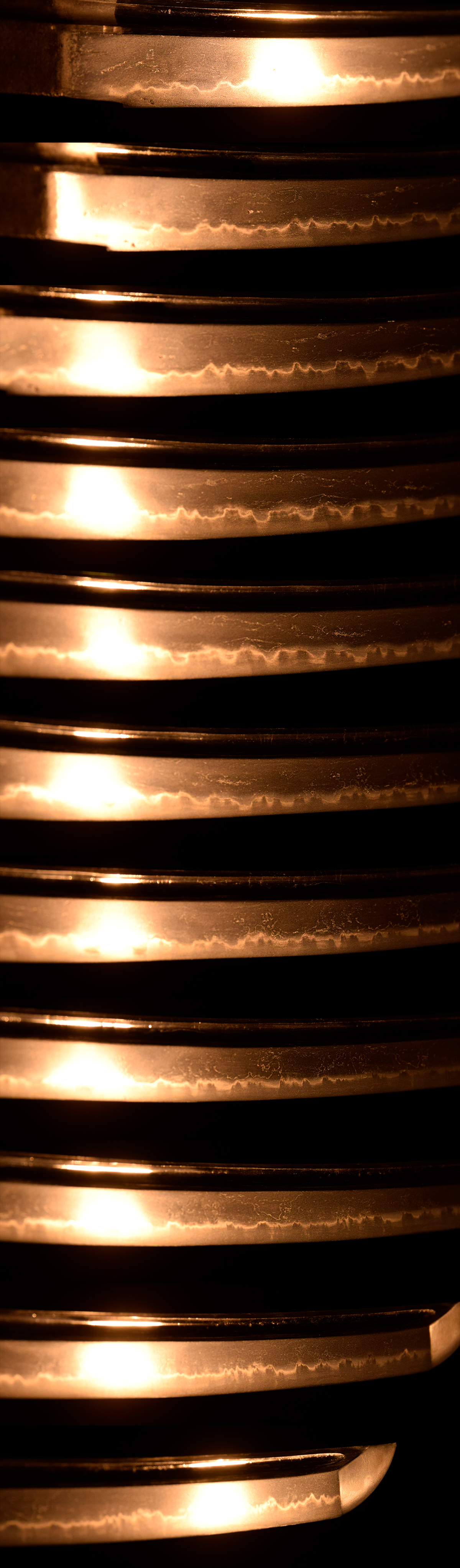

南北朝時代の美濃千手院鍛冶の作風は『國長』の如く大乱れになるものや、やや粗めの地沸が厚くついて地景を交えるものがあり、室町時代になると同派の作風は直刃や直刃に小互の目・尖り刃を交え、共に解れ、地は白けるものが多くなる傾向にあります。

尚、美濃千手院は赤坂の地で作刀していたことに由来し、赤坂千手院とも別称されています。

この脇指は元先の幅差頃好く開いて中切先気持ち延びごころ。表裏に樋を掻き流し、地鉄は小板目に杢が交じり、刃文は互ノ目乱れで、焼き頭が更に細かく乱れ、足入り、砂流かかり、金筋入る。鋩子は細かに乱れ込んで先丸く返っており、同派の作品の中でも出来良い優刀で、小太刀として鍛えられた一刀でありましょう。

横手付近に気にならない程度の極小の刃毀れ在り。

※委託品

元幅28.5ミリ 元重ね6.1ミリ

物打幅23.2ミリ 物打重ね5.0ミリ

横手位置幅20.2ミリ 松葉先重ね4.3ミリ

裸身重量453グラム。

室町時代 The Muromachi era

平成10年6月10日 岡山県登録

附属 保存刀剣鑑定書、素銅地金鍍金はばき、白鞘

赤坂の地は美濃国の西部、畿内と東海道・東山道諸国を結ぶ交通・軍事上の要地である「不破関」(関ヶ原町)に隣接する宿場町として古くより栄えました。『観智院本銘尽』によると、美濃千手院派は東大寺の荘園・大井荘の近くでもあり荘官として寺領を守護していた武士の需により、大和国千手院重弘の子『泉水』が鎌倉時代中期頃、美濃国赤坂(現・大垣市)に移ったことに始まるとされていますが、鎌倉時代の美濃千手院派の作刀に関する現存資料は殆ど無く、現存するものでは南北朝時代『國長 応安元年(1358)』の短刀が最も古く、同銘が数代続き、『光山押形』には『濃州住藤原國行 応安七年甲寅八月日』がみられ、以降、室町時代を通じて『正國』、『弘長』、『重長』、『道永』、『道印』、『康道』らの作刀が現存し、室町時代を通じて繁栄しました。

南北朝時代の美濃千手院鍛冶の作風は『國長』の如く大乱れになるものや、やや粗めの地沸が厚くついて地景を交えるものがあり、室町時代になると同派の作風は直刃や直刃に小互の目・尖り刃を交え、共に解れ、地は白けるものが多くなる傾向にあります。

尚、美濃千手院は赤坂の地で作刀していたことに由来し、赤坂千手院とも別称されています。

この脇指は元先の幅差頃好く開いて中切先気持ち延びごころ。表裏に樋を掻き流し、地鉄は小板目に杢が交じり、刃文は互ノ目乱れで、焼き頭が更に細かく乱れ、足入り、砂流かかり、金筋入る。鋩子は細かに乱れ込んで先丸く返っており、同派の作品の中でも出来良い優刀で、小太刀として鍛えられた一刀でありましょう。

横手付近に気にならない程度の極小の刃毀れ在り。

※委託品

| 刃長(cm) | 54.8 (一尺八寸零分八厘四毛) |

| 反り(cm) | 1.9 (六分二厘七毛) |

| 元幅 | 28.5 mm |

| 元重 | 6.1 mm |

| 先幅 | 物打23.2 mm 横手位置20.2 mm |

| 先重 | 物打5.0 mm 松葉先4.3 mm |

| 目釘孔数 | 2個 |

| 時代 | 室町時代 The Muromachi era |

| 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 平成10年6月10日 岡山県登録 |

| 付属 | 素銅地金鍍金はばき、白鞘 |

| 重量 | 裸身重量453グラム。 |