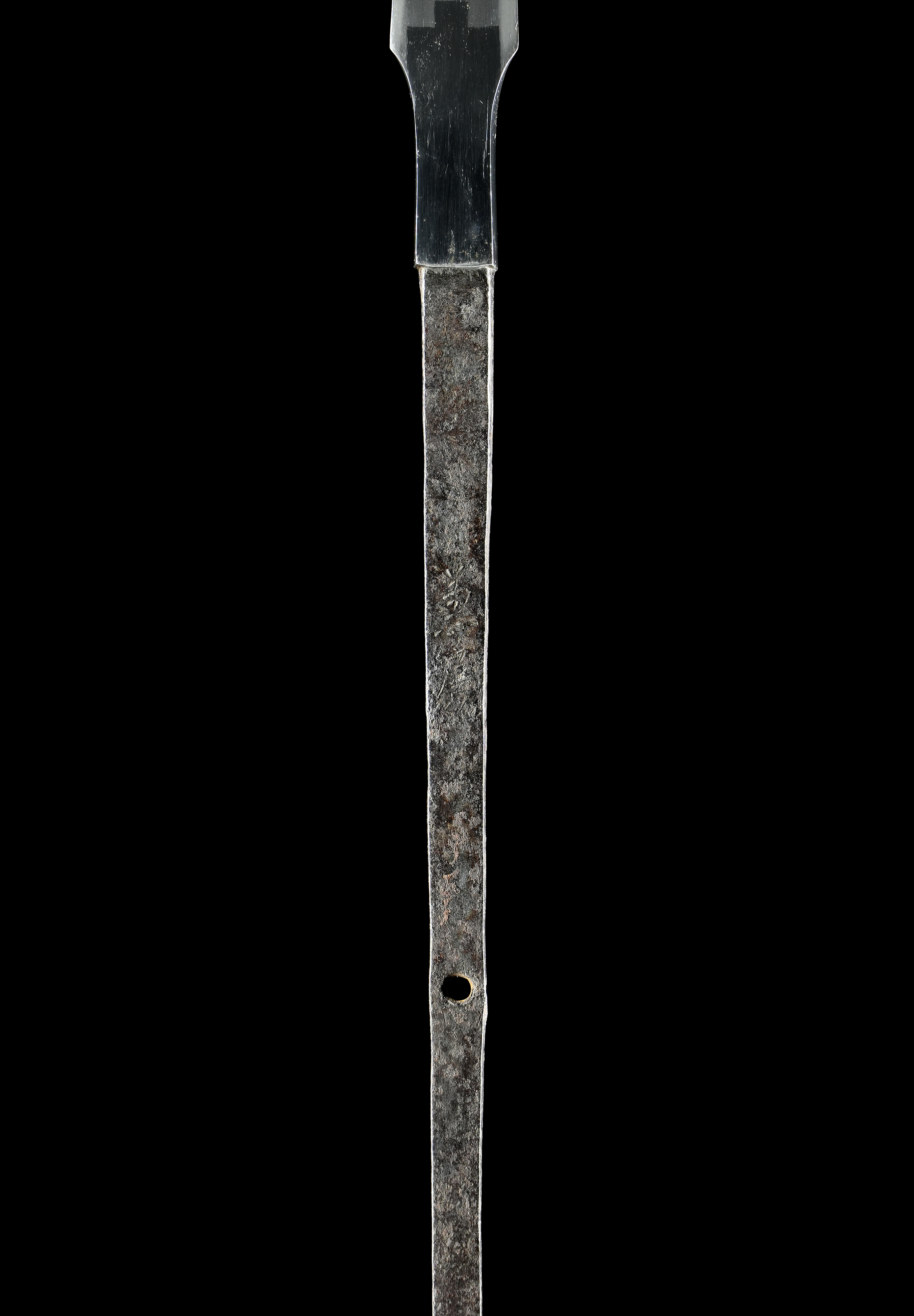

兼房 - Kanefusa - 6-068

¥220,000

税込

刃長23.1センチ

元幅23.5ミリ 元重ね10.0ミリ

物打幅20.6ミリ 物打重ね7.2ミリ

螻蛄首五角形 螻蛄首の長さ4.0センチ 螻蛄首の元幅1.5.5センチ 螻蛄首元重ね幅1.36センチ 茎の長さ33.0センチ

裸身重量270グラム

室町中期~後期 The middle ~ latter period of Muromachi era

令和6年1月20日 東京都登録

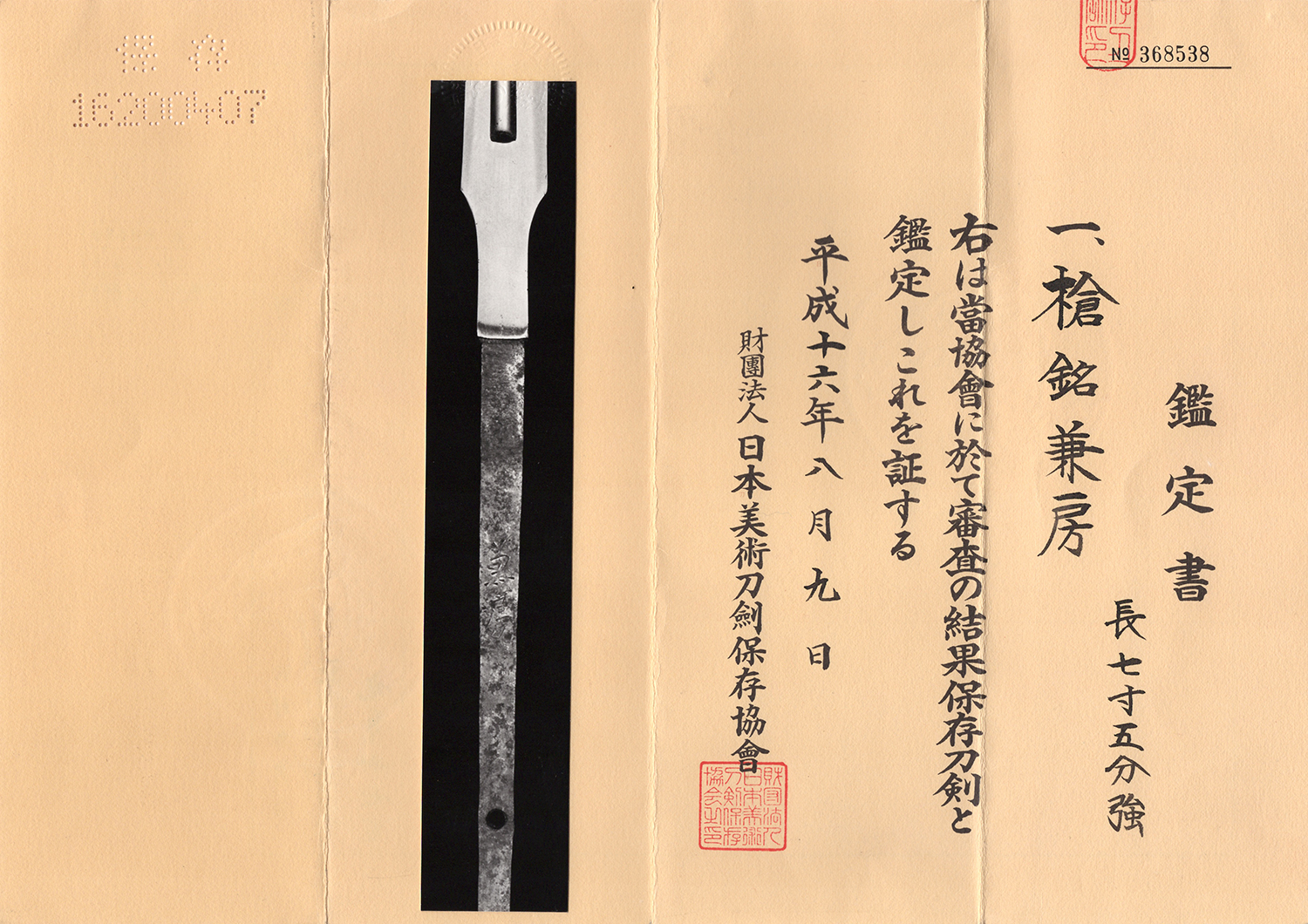

附属 保存刀剣鑑定書、白鞘

兼房は古くは室町中期の康生頃(1455年)に始まり、左衛門次郎兼重の子と伝えられます。父から関鍛冶の頭領である惣領職を継ぎ、以後兼房家は代々「惣領家」と称されました。

永正頃(1504年頃)に活躍した三代兼房には四人の子があり、いずれも初銘を「兼房」と切り、作柄・作位が近似しているため判別は難しく、後に長男は石見守国房、次男は河内守清房、三男は若狭守氏房、四男は助房と改銘しました。

なお兼房は、匂口が締まり大きな互の目丁子が乱れる独特の「兼房乱れ」を創始したことでも名高い刀工です。

この槍は平三角造で、表に樋を角留とし、螻蛄首は五角形でやや長く、体配から鑑て、代が遡る兼房の作と見られます。地鉄は杢目が緻密に錬られて地沸付き、刃文は緩やかな小湾れ調子に互ノ目を交え、湯走が顕著に見られ、裏面には特に湯走が強く長く現れて、太い二重刃風を呈し、鋩子は乱れ込んで返りも長く、乱れて返っています。

元幅23.5ミリ 元重ね10.0ミリ

物打幅20.6ミリ 物打重ね7.2ミリ

螻蛄首五角形 螻蛄首の長さ4.0センチ 螻蛄首の元幅1.5.5センチ 螻蛄首元重ね幅1.36センチ 茎の長さ33.0センチ

裸身重量270グラム

室町中期~後期 The middle ~ latter period of Muromachi era

令和6年1月20日 東京都登録

附属 保存刀剣鑑定書、白鞘

兼房は古くは室町中期の康生頃(1455年)に始まり、左衛門次郎兼重の子と伝えられます。父から関鍛冶の頭領である惣領職を継ぎ、以後兼房家は代々「惣領家」と称されました。

永正頃(1504年頃)に活躍した三代兼房には四人の子があり、いずれも初銘を「兼房」と切り、作柄・作位が近似しているため判別は難しく、後に長男は石見守国房、次男は河内守清房、三男は若狭守氏房、四男は助房と改銘しました。

なお兼房は、匂口が締まり大きな互の目丁子が乱れる独特の「兼房乱れ」を創始したことでも名高い刀工です。

この槍は平三角造で、表に樋を角留とし、螻蛄首は五角形でやや長く、体配から鑑て、代が遡る兼房の作と見られます。地鉄は杢目が緻密に錬られて地沸付き、刃文は緩やかな小湾れ調子に互ノ目を交え、湯走が顕著に見られ、裏面には特に湯走が強く長く現れて、太い二重刃風を呈し、鋩子は乱れ込んで返りも長く、乱れて返っています。

| 刃長(cm) | 23.1 (七寸六分二厘三毛) |

| 反り(cm) | ― |

| 元幅 | 23.5ミリ |

| 元重 | 10.0ミリ |

| 先幅 | 物打幅20.6ミリ |

| 先重 | 物打重ね7.2ミリ |

| 寸法 | 螻蛄首五角形 螻蛄首の長さ4.0センチ 螻蛄首の元幅1.5.5センチ 螻蛄首元重ね幅1.36センチ 茎の長さ33.0センチ |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 室町中期~後期 The middle ~ latter period of Muromachi era |

| 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 令和6年1月20日 東京都登録 |

| 付属 | 白鞘 |

| 重量 | 裸身重量270グラム |