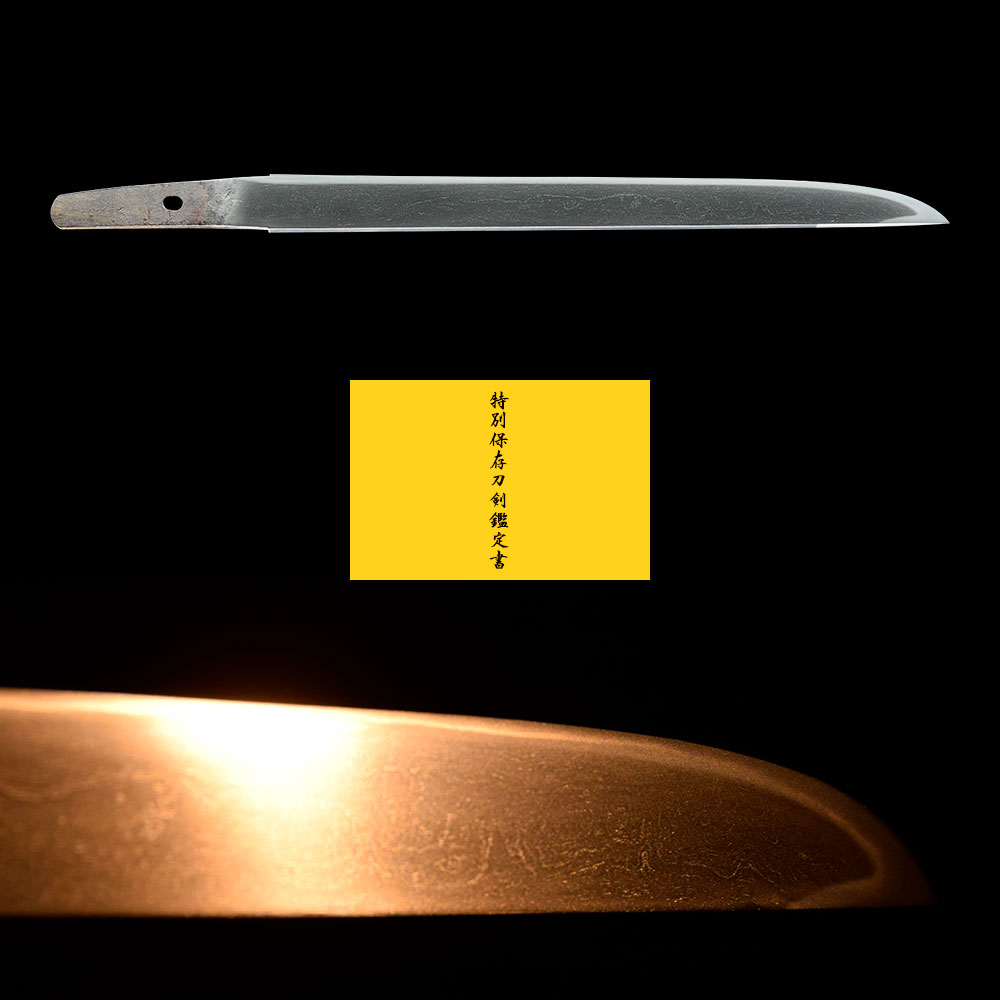

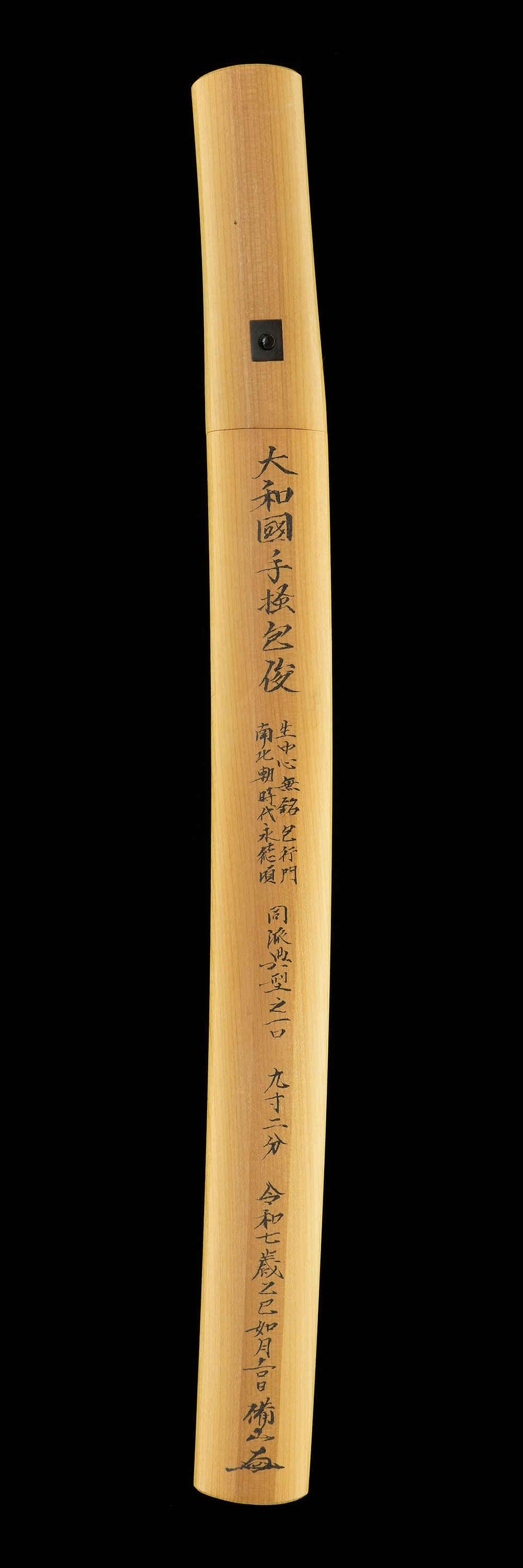

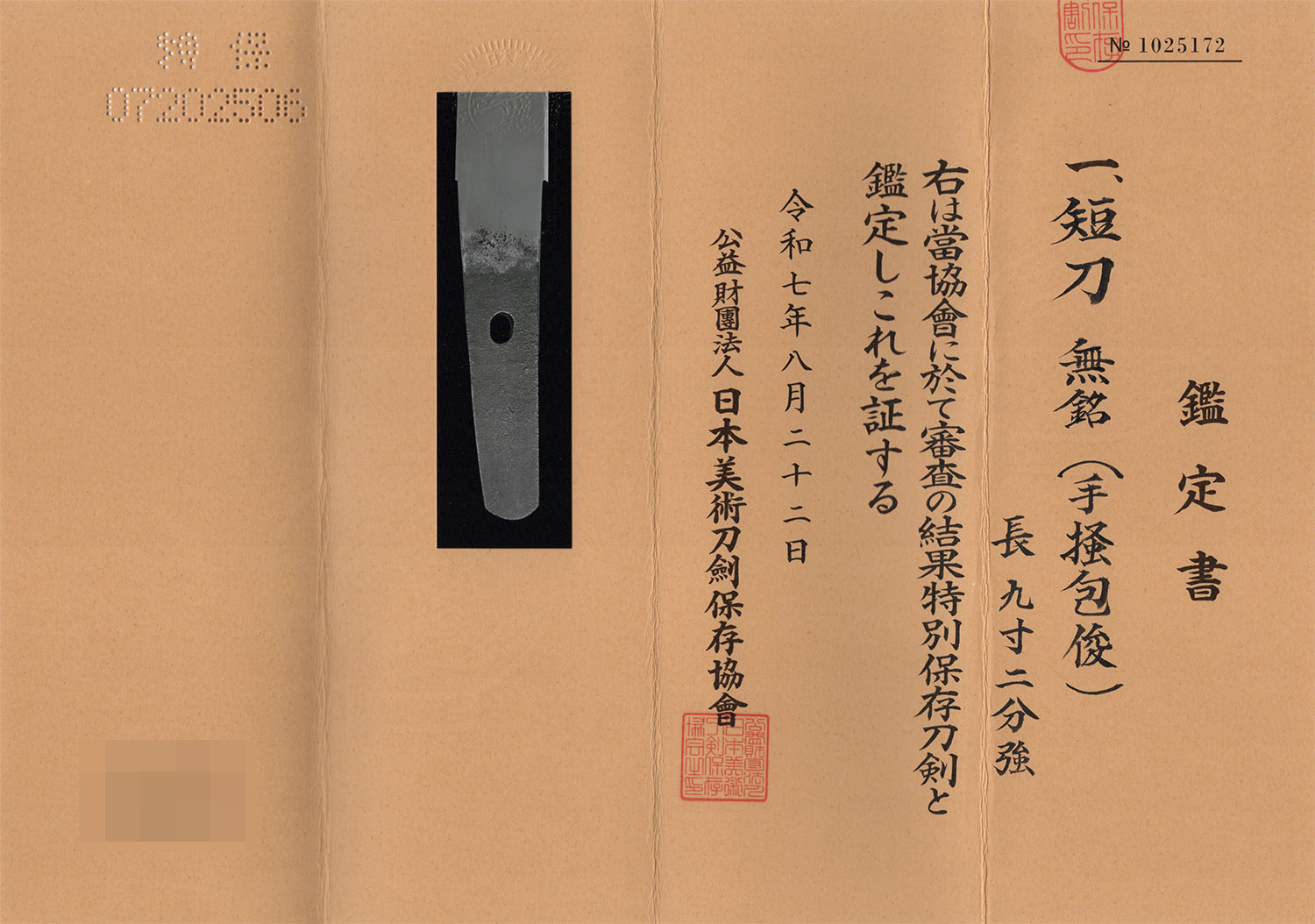

無銘(手掻包俊)- Mumei(Tegai Kanetoshi) - 4-333

¥1,100,000

税込

刃長28.0センチ

元幅24.6ミリ 元重ね6.1ミリ

物打幅21.5ミリ 物打重ね5.2ミリ

横手位置幅21.5ミリ 松葉先重ね5.2ミリ

裸身重量172グラム

南北朝後期永徳頃(1381~)

The latter period of Nanbokucho era

平成16年11月18日 兵庫県登録

附属 特別保存刀剣鑑定書、素銅地金着五三桐紋二重はばき、白鞘

手掻派は東大寺に所属した刀工集団で、東大寺西の正門、転害門の門前に居住していたことから、手掻と呼称されています。

大和五派中最も規模が大きく繁栄し、且つ技量が安定している一派として知られ、手貝町、包永町などの地名を今に残しています。

手掻派の始祖は鎌倉時代中期の正応(1288)頃の包永で、名物『児手柏』(大正十二年の関東大震災で焼失)や岩崎家所蔵品の国宝、他に重要文化財6口が知られているものの、これらの指定品は磨り上げられて茎尻に二字銘が残されたものであります。

手掻派を代表する刀工としては、他に包吉、包清、包友、包利などがおり、正宗十哲の一人、兼氏(初銘包氏)も手掻派に属したといわれており、同派は南北朝期を経て室町時代まで続き、南北朝時代までの作品を『手掻』、應永以降室町時代の作品を『末手掻』と呼称し、大和五派の中で最も沸が強く、地鉄が冴えるのが特徴とされています。

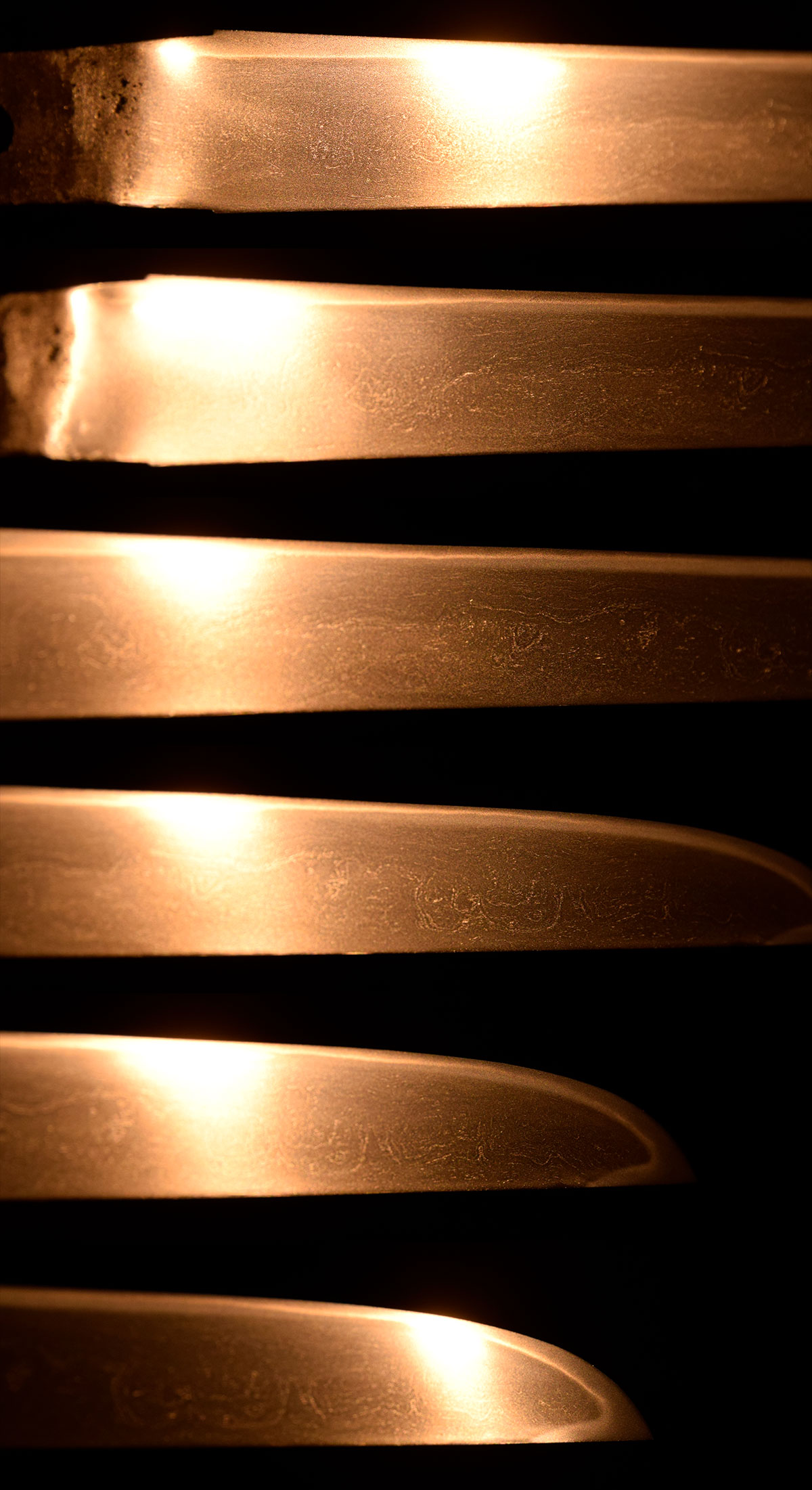

包俊は南北朝後期から室町初期にかけて活躍した刀工で、この短刀は平造、庵棟、地鉄は板目に杢が交じり、地沸付いて地景入り、殊更鍛えの良さに眼を惹かれます。刃文は匂口明るく冴えた上品な細直刃で、鋩子は直ぐに先丸く返っており、優れた出来口もさることながら、附属する桐紋のはばきからも、伝来の良さを現代に伝える優品です。

元幅24.6ミリ 元重ね6.1ミリ

物打幅21.5ミリ 物打重ね5.2ミリ

横手位置幅21.5ミリ 松葉先重ね5.2ミリ

裸身重量172グラム

南北朝後期永徳頃(1381~)

The latter period of Nanbokucho era

平成16年11月18日 兵庫県登録

附属 特別保存刀剣鑑定書、素銅地金着五三桐紋二重はばき、白鞘

手掻派は東大寺に所属した刀工集団で、東大寺西の正門、転害門の門前に居住していたことから、手掻と呼称されています。

大和五派中最も規模が大きく繁栄し、且つ技量が安定している一派として知られ、手貝町、包永町などの地名を今に残しています。

手掻派の始祖は鎌倉時代中期の正応(1288)頃の包永で、名物『児手柏』(大正十二年の関東大震災で焼失)や岩崎家所蔵品の国宝、他に重要文化財6口が知られているものの、これらの指定品は磨り上げられて茎尻に二字銘が残されたものであります。

手掻派を代表する刀工としては、他に包吉、包清、包友、包利などがおり、正宗十哲の一人、兼氏(初銘包氏)も手掻派に属したといわれており、同派は南北朝期を経て室町時代まで続き、南北朝時代までの作品を『手掻』、應永以降室町時代の作品を『末手掻』と呼称し、大和五派の中で最も沸が強く、地鉄が冴えるのが特徴とされています。

包俊は南北朝後期から室町初期にかけて活躍した刀工で、この短刀は平造、庵棟、地鉄は板目に杢が交じり、地沸付いて地景入り、殊更鍛えの良さに眼を惹かれます。刃文は匂口明るく冴えた上品な細直刃で、鋩子は直ぐに先丸く返っており、優れた出来口もさることながら、附属する桐紋のはばきからも、伝来の良さを現代に伝える優品です。

| 刃長(cm) | 28.0 (九寸二分四厘) |

| 反り(cm) | ― |

| 元幅 | 24.6mm |

| 元重 | 6.1mm |

| 先幅 | 物打 21.5mm |

| 先重 | 物打 5.2mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 南北朝後期永徳頃(1381~) The latter period of Nanbokucho era |

| 鑑定書 | 特別保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 平成16年11月18日 兵庫県登録 |

| 付属 | 素銅地金着五三桐紋二重はばき、白鞘 |

| 重量 | 裸身重量172グラム |