立子山住人将平作(花押) 平成三十年春- Tatsugoyama junin Masahira - 1-102

¥5,500,000

税込

藤安将平刀匠は昭和二十一年福島県伊達郡生まれ。昭和41年長野県坂城町の刀匠、故人間国宝、宮入行平師に入門。

昭和50年福島県立子山に鍛刀場を開設して独立。以後作刀の研究修練を重ね日本美術刀剣保存協会優秀賞3回、奨励賞6回、努力賞7回を受賞。平成2年には日本美術刀剣保存協会会長賞受賞。同14年日本美術刀剣保存協会寒山賞を受賞。

尾張熱田神宮、奈良護国神社など多くの神社で奉納鍛錬を行い、平成20年には、704年、佐備大麻呂の作剣以来、およそ千三百年ぶりに常陸鹿島神宮において日本刀奉納鍛錬を行う。

昭和59年秋には伊勢神宮第61回式年遷宮、御神宝太刀謹作奉仕の大役も担い、 先の震災で大きな被害を受けた福島県南相馬の御刀神社復興支援にも大きく尽力され、御神宝となる直刀を謹作奉仕し、直近では福岡の宮地嶽古墳出土大直刀の復元鍛錬など、現代日本刀匠屈指の作刀技術を持っている。

平安、鎌倉時代の古刀剣再現への強い想いを持ち、長年研究修練に取り組み、国宝、重要文化財やそれに類する刀剣類、全国の砂鉄や鉄文化の知識見識も豊富で、太刀、刀、短刀、脇指、薙刀、古代直刀など、どれを手掛けても正確で美しい刀姿を造り上げる。

地鉄、焼刃の手際も鮮やかで幅広い製作能力を誇り、中心鑢や銘文といった中心仕立ても現代刀匠随一で、師である行平没後、師の実子である宮入小左衛門行平(宮入恵)を預かり、弟子として鍛刀修業を積ませた経緯からも、師の信任が厚く、その技量の高さを物語っている。

近年は奈良正倉院収蔵の直刀、手鉾のなど奈良時代の刀剣類の研究、復元製作にも取り組まれ、上記の御刀神社奉納直刀の焼刃などは神域に入られたと言っても過言ではない。

刀心店主、町井勲(修心流居合術兵法創流者、居合に関するギネス記録を6つ保持している)が最も信頼を寄せる現代屈指の刀匠としても知られ、将平刀はテレビ番組内で町井の手によって、鉄パイプ、鉄板切断など日本刀の本分である利刀(折れず曲がらずよく切れるの三事)としての能力も非常に高いことが証明されている。

また将平刀匠は弓、弓道にも深い造詣を持たれており、京都の御弓師柴田勘十郎氏とも長年に亘る親交があって、地元福島では弓術の指導にもあたっている。

人格そして技量に於いても、人間国宝や無鑑査に認定されるべき人物だが、表の世界に出るのを拒み、今尚福島県立子山で黙々と作刀研究に勤しむ生粋の職人肌刀匠である。更なる詳細はこちらをご覧下さい。

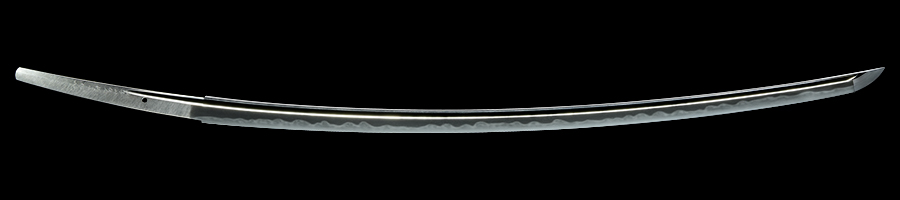

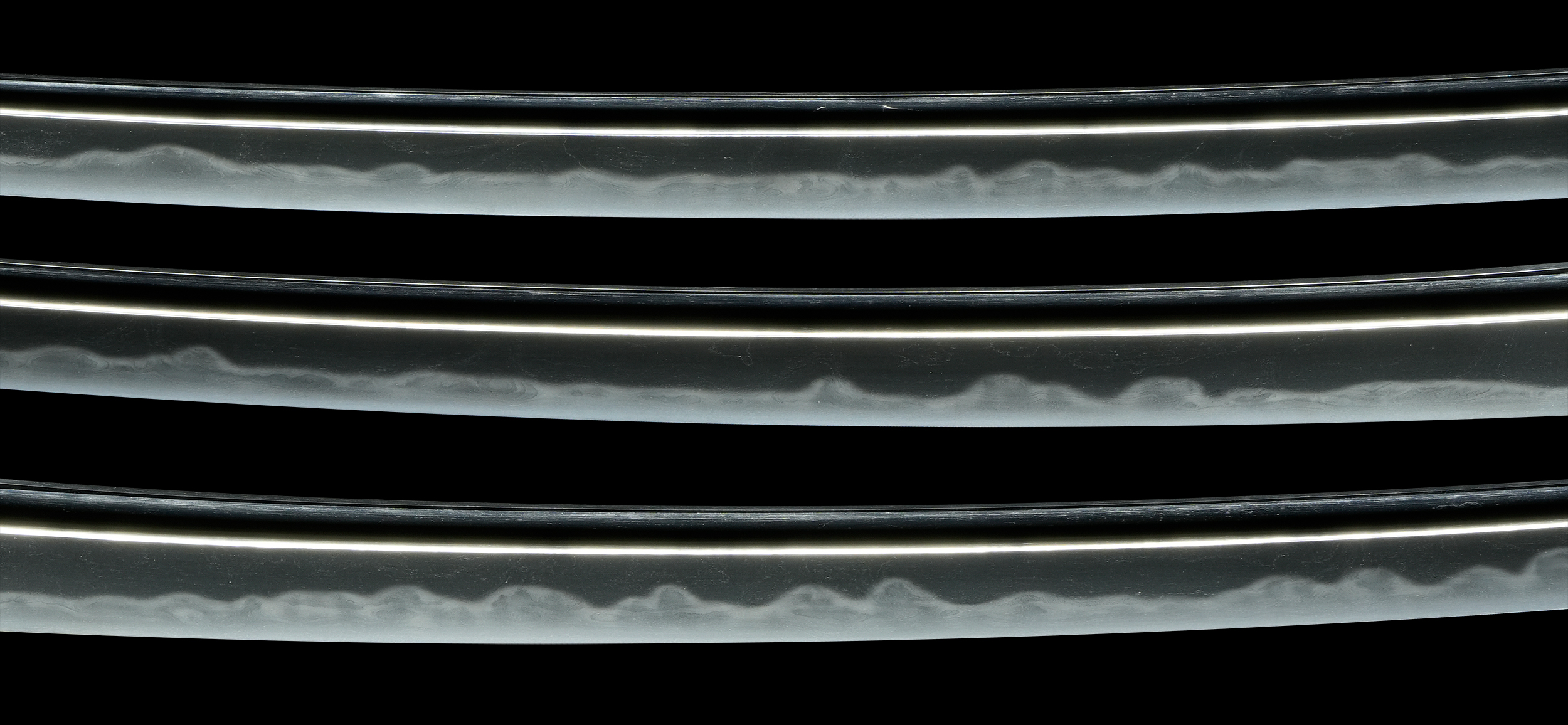

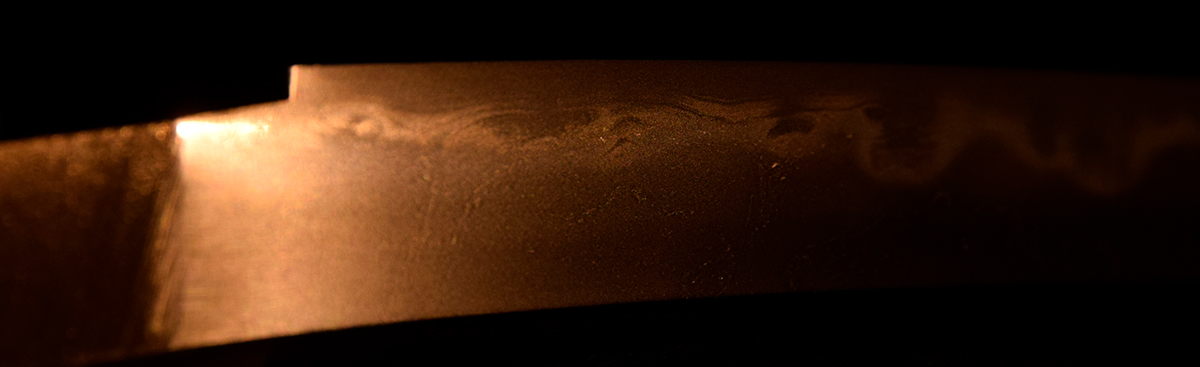

この太刀は反り高く、三ツ棟で、帽子が延びた豪壮な南北朝期の太刀を模した作品。地鉄は小板目に杢が交じり、地景入って淡く映りごころがあり、刃文は匂口明るく、湾れ調子に互ノ目や互ノ目丁字、丁字を交え、刃縁には盛んに砂流が見られ、鋩子は直ぐ調にやや乱れごころを交え、先掃きかけて丸く返っています。

元々は店主町井勲の需めに応じて入念に打たれた一刀であり、平成30年の作品ではありますが、つい今しがた全ての工作を終えたばかりです。

将平の作品と言えば必ず鍛錬疵が出るのが特長の一つですが、この太刀は長寸であるにもかかわらず殆ど疵がありません。

古刀再現に挑戦し続ける将平刀匠は、近頃悟りの境地に立たれたと表現しても過言ではなく、手がける作品全ての出来に毎回驚かされます。家宝として申し分ない力作を是非この機会にお求め下さい。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

昭和50年福島県立子山に鍛刀場を開設して独立。以後作刀の研究修練を重ね日本美術刀剣保存協会優秀賞3回、奨励賞6回、努力賞7回を受賞。平成2年には日本美術刀剣保存協会会長賞受賞。同14年日本美術刀剣保存協会寒山賞を受賞。

尾張熱田神宮、奈良護国神社など多くの神社で奉納鍛錬を行い、平成20年には、704年、佐備大麻呂の作剣以来、およそ千三百年ぶりに常陸鹿島神宮において日本刀奉納鍛錬を行う。

昭和59年秋には伊勢神宮第61回式年遷宮、御神宝太刀謹作奉仕の大役も担い、 先の震災で大きな被害を受けた福島県南相馬の御刀神社復興支援にも大きく尽力され、御神宝となる直刀を謹作奉仕し、直近では福岡の宮地嶽古墳出土大直刀の復元鍛錬など、現代日本刀匠屈指の作刀技術を持っている。

平安、鎌倉時代の古刀剣再現への強い想いを持ち、長年研究修練に取り組み、国宝、重要文化財やそれに類する刀剣類、全国の砂鉄や鉄文化の知識見識も豊富で、太刀、刀、短刀、脇指、薙刀、古代直刀など、どれを手掛けても正確で美しい刀姿を造り上げる。

地鉄、焼刃の手際も鮮やかで幅広い製作能力を誇り、中心鑢や銘文といった中心仕立ても現代刀匠随一で、師である行平没後、師の実子である宮入小左衛門行平(宮入恵)を預かり、弟子として鍛刀修業を積ませた経緯からも、師の信任が厚く、その技量の高さを物語っている。

近年は奈良正倉院収蔵の直刀、手鉾のなど奈良時代の刀剣類の研究、復元製作にも取り組まれ、上記の御刀神社奉納直刀の焼刃などは神域に入られたと言っても過言ではない。

刀心店主、町井勲(修心流居合術兵法創流者、居合に関するギネス記録を6つ保持している)が最も信頼を寄せる現代屈指の刀匠としても知られ、将平刀はテレビ番組内で町井の手によって、鉄パイプ、鉄板切断など日本刀の本分である利刀(折れず曲がらずよく切れるの三事)としての能力も非常に高いことが証明されている。

また将平刀匠は弓、弓道にも深い造詣を持たれており、京都の御弓師柴田勘十郎氏とも長年に亘る親交があって、地元福島では弓術の指導にもあたっている。

人格そして技量に於いても、人間国宝や無鑑査に認定されるべき人物だが、表の世界に出るのを拒み、今尚福島県立子山で黙々と作刀研究に勤しむ生粋の職人肌刀匠である。更なる詳細はこちらをご覧下さい。

この太刀は反り高く、三ツ棟で、帽子が延びた豪壮な南北朝期の太刀を模した作品。地鉄は小板目に杢が交じり、地景入って淡く映りごころがあり、刃文は匂口明るく、湾れ調子に互ノ目や互ノ目丁字、丁字を交え、刃縁には盛んに砂流が見られ、鋩子は直ぐ調にやや乱れごころを交え、先掃きかけて丸く返っています。

元々は店主町井勲の需めに応じて入念に打たれた一刀であり、平成30年の作品ではありますが、つい今しがた全ての工作を終えたばかりです。

将平の作品と言えば必ず鍛錬疵が出るのが特長の一つですが、この太刀は長寸であるにもかかわらず殆ど疵がありません。

古刀再現に挑戦し続ける将平刀匠は、近頃悟りの境地に立たれたと表現しても過言ではなく、手がける作品全ての出来に毎回驚かされます。家宝として申し分ない力作を是非この機会にお求め下さい。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

| 刃長(cm) | 88.3 (二尺九寸一分三厘九毛) |

| 反り(cm) | 3.31 (一寸零分九厘二毛) |

| 元幅 | 35 mm |

| 元重 | 8.4 mm |

| 先幅 | 物打27.2 mm 横手位置24.4 mm |

| 先重 | 物打6.4 mm 松葉位置5.7 mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 平成30年(2018) The last years of Heisei era |

| 鑑定書 | ― |

| 登録 | 平成30年2月7日 福島県登録 |

| 付属 | 素銅地金着太刀はばき、白鞘 |

| 重量 | 裸身重量1,080グラム。 |