無銘(伝尻懸) - Mumei(Den Shikkake) - 3-477

¥440,000

税込

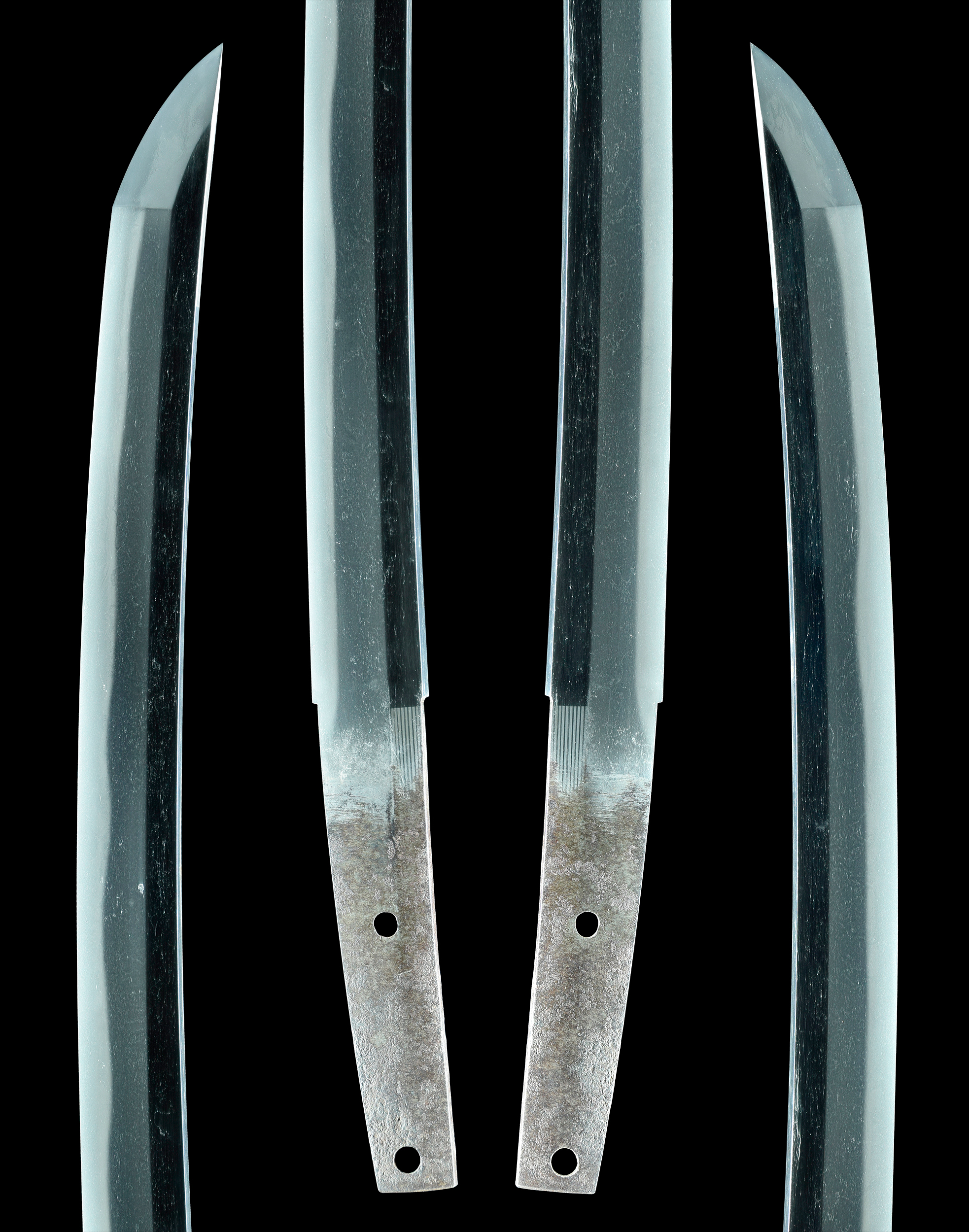

刃長39.65センチ 反り0.84センチ

元幅27.5ミリ 元重ね6.5ミリ

物打幅23.9ミリ 物打重ね5.2ミリ

横手位置幅22.4ミリ 松葉先重ね4.9ミリ

裸身重量363グラム。

鎌倉末期 The last years of Kamakura era

昭和55年5月22日 東京都登録

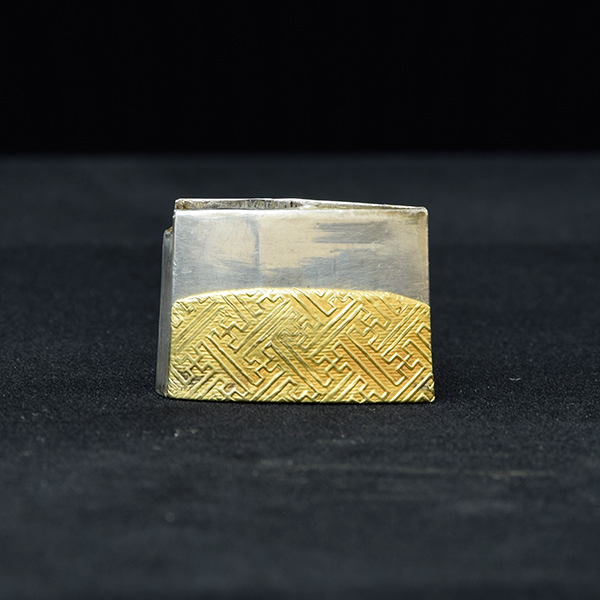

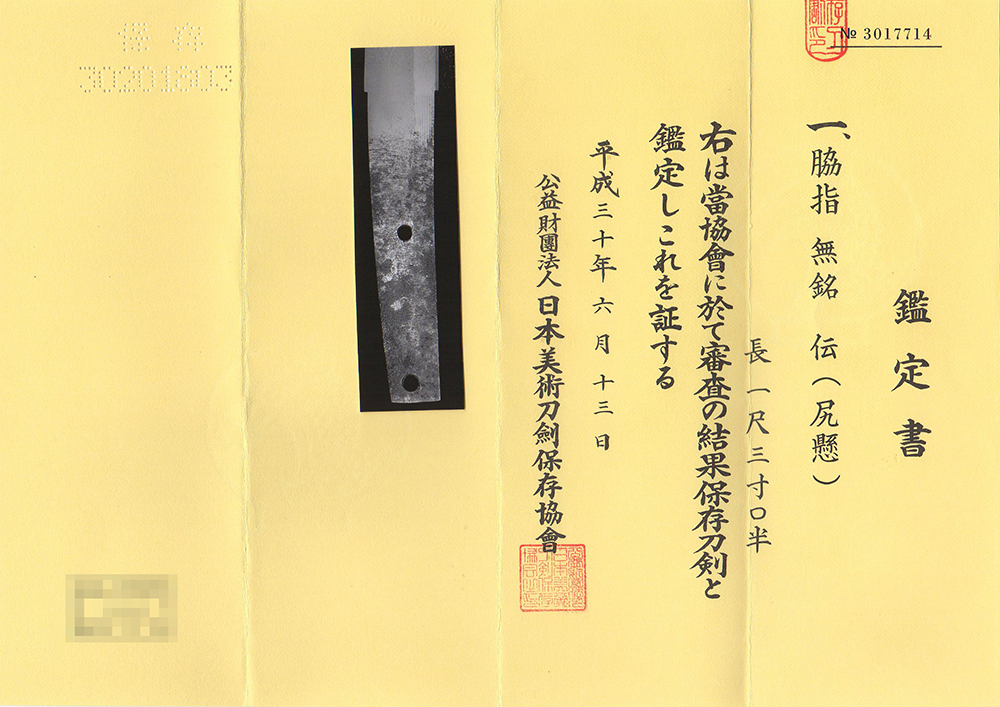

附属 保存刀剣鑑定書、素銅地下貝銀着上貝金着はばき、白鞘

大和五派(当麻・保昌・手掻・尻懸・千手院)中、尻懸派は則長を事実上の祖として大いに繁栄した、現在の奈良県天理市岸田町尻懸の刀工郡で、尻懸との名の由来は大和神社の神輿が休息する為に設けられた四角い台石(尻懸石)からきています。

尻懸派の事実上の祖とされるのは、則弘の子と伝えられる初代則長で、文保三年(1319)48歳の行年銘が入った作品や暦応三年(1340)69歳の行年銘が入った作品が残されており、それによって逆算すると、文永9年の生まれであることが窺がえます。

この時期の大和物は地鉄が極めて精美な作が多く、尻懸派の特徴としては、鎬が高く、鎬幅広く、板目が流れごころで刃文は直刃基調ながら小互の目が連れて焼かれている点が挙げられます。

この刀は太刀或いは大太刀を大磨上にしたもので、切先が大きく延びた体配から、鎌倉時代最末期から南北朝初期にかけての作と鑑せられ、特筆すべき疵欠点無く、匂口明るく冴えた直刃には、大和気質を感じさせる解れ風の刃が交じり、互ノ目や互ノ目足も見られ、無銘ながらも見所満載の出来口。特別保存刀剣鑑定も容易く合格することでしょう。いずれは重要刀剣指定も目指したい名刀です

。

現在は伝尻懸と極められていますので、再度、上研磨を施して特別保存刀剣鑑定を御受審頂くと、極め変えも期待できそうです。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

元幅27.5ミリ 元重ね6.5ミリ

物打幅23.9ミリ 物打重ね5.2ミリ

横手位置幅22.4ミリ 松葉先重ね4.9ミリ

裸身重量363グラム。

鎌倉末期 The last years of Kamakura era

昭和55年5月22日 東京都登録

附属 保存刀剣鑑定書、素銅地下貝銀着上貝金着はばき、白鞘

大和五派(当麻・保昌・手掻・尻懸・千手院)中、尻懸派は則長を事実上の祖として大いに繁栄した、現在の奈良県天理市岸田町尻懸の刀工郡で、尻懸との名の由来は大和神社の神輿が休息する為に設けられた四角い台石(尻懸石)からきています。

尻懸派の事実上の祖とされるのは、則弘の子と伝えられる初代則長で、文保三年(1319)48歳の行年銘が入った作品や暦応三年(1340)69歳の行年銘が入った作品が残されており、それによって逆算すると、文永9年の生まれであることが窺がえます。

この時期の大和物は地鉄が極めて精美な作が多く、尻懸派の特徴としては、鎬が高く、鎬幅広く、板目が流れごころで刃文は直刃基調ながら小互の目が連れて焼かれている点が挙げられます。

この刀は太刀或いは大太刀を大磨上にしたもので、切先が大きく延びた体配から、鎌倉時代最末期から南北朝初期にかけての作と鑑せられ、特筆すべき疵欠点無く、匂口明るく冴えた直刃には、大和気質を感じさせる解れ風の刃が交じり、互ノ目や互ノ目足も見られ、無銘ながらも見所満載の出来口。特別保存刀剣鑑定も容易く合格することでしょう。いずれは重要刀剣指定も目指したい名刀です

。

現在は伝尻懸と極められていますので、再度、上研磨を施して特別保存刀剣鑑定を御受審頂くと、極め変えも期待できそうです。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

| 刃長(cm) | 39.65 (一尺三寸零分八厘五毛) |

| 反り(cm) | 0.84 (二分七厘七毛) |

| 元幅 | 27.5 mm |

| 元重 | 6.5 mm |

| 先幅 | 物打23.9 mm 横手位置22.4 mm |

| 先重 | 物打5.2 mm 松葉位置4.9 mm |

| 目釘孔数 | 2個 |

| 時代 | 鎌倉末期 The last years of Kamakura era |

| 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 昭和55年5月22日 東京都登録 |

| 付属 | 素銅地下貝銀着上貝金着はばき、白鞘 |

| 重量 | 裸身重量363グラム。 |