無銘(藤原高田) - Mumei(Fujiwara Takada) - 3-798

¥1,200,001

税込

関連カテゴリ

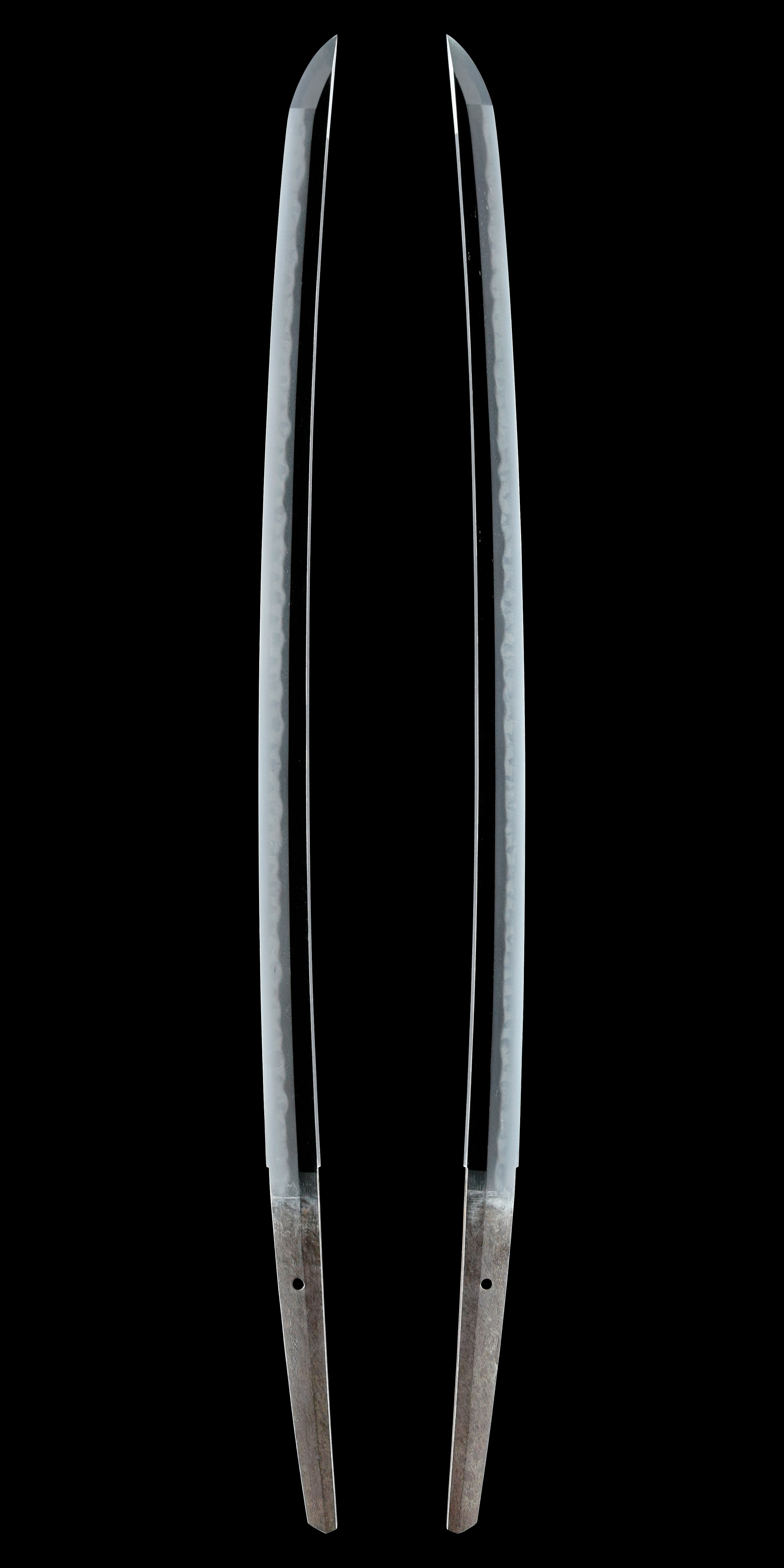

刃長59.81センチ 反り1センチ

元幅28.9ミリ 元重ね7.05ミリ

物打幅23.8ミリ 物打重ね5.6ミリ

横手位置幅21.8ミリ 松葉先重ね5.8ミリ

裸身重量645グラム。 拵に納めて鞘を払った重量987グラム。

江戸前期 The early period of Edo era

平成31年3月28日 和歌山県登録

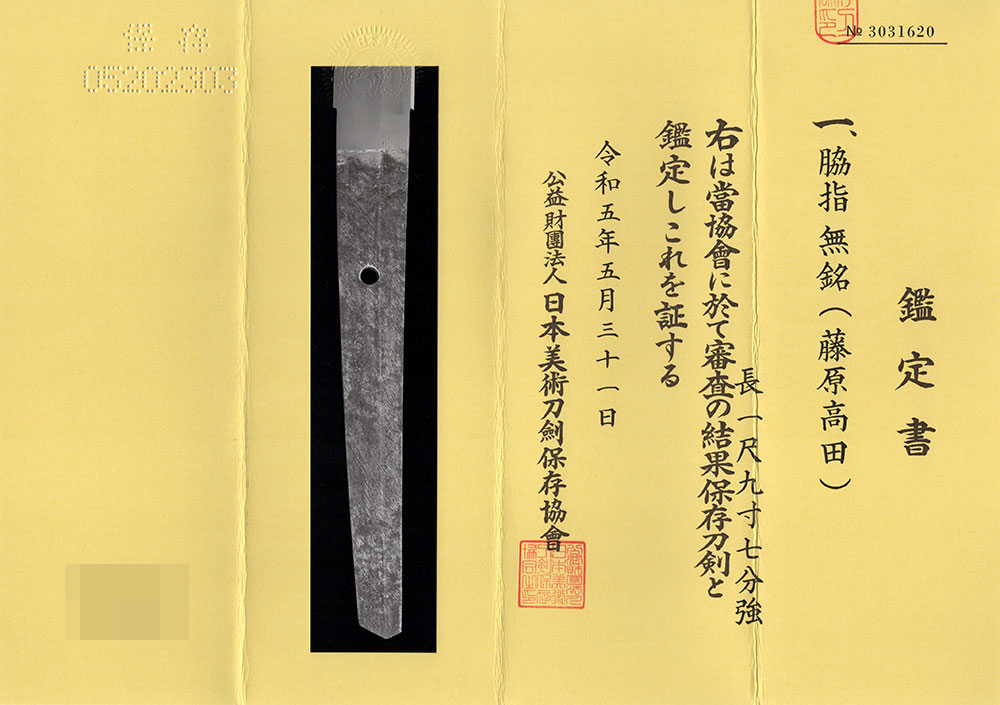

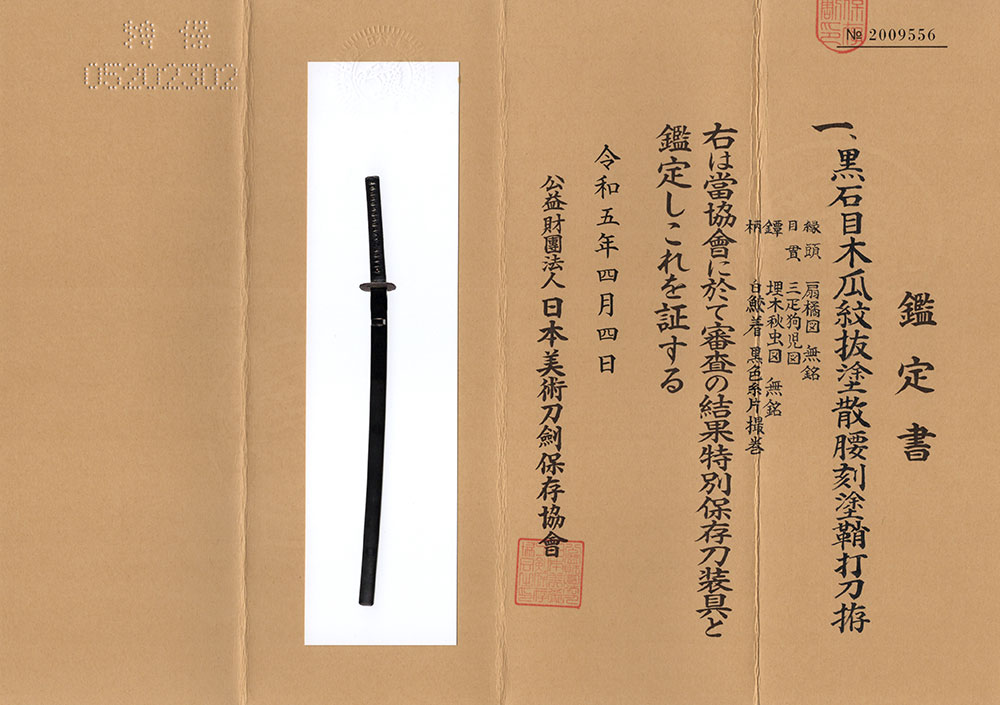

附属 保存刀剣鑑定書、特別保存刀装具鑑定書

豊後国には鎌倉時代初期に定秀・行平の名工が興き、南北朝時代には同国高田の地に友行が出現して豊後国『古高田』の始祖として名高い。文明二年(1470)に大山祇神社に奉納された国宝の大太刀(無銘 伝豊後友行 附)野太刀拵)をはじめ、重要文化財、重要美術品を含め五口の国指定品があります。

友行の門人である重行の子、長盛の代より藤原姓を改め平姓を名乗ったことから、室町時代の作品は『平高田』と呼称しています。

戦国時代末期になると高田の地は大友氏の庇護を受けて備前、美濃と比肩する最盛期を迎えて利刀を鍛えました。 安土桃山期になると大友氏の失脚に伴い一時衰退したものの、海運の利に恵まれて再復興し『統行』以降に藤原姓を復活させたことより『藤原高田』と呼ばれています。

高田鍛冶は古刀期より盛んに他伝を採り入れたために作域が広く、斬れ味に優れたことから中級武士の好尚に乗じて大いに繁盛し、統行、重行、行長の三工が良業物位列に叙され称賛されており、行長の刃味は良業物として知られています。

この脇指は二尺に近い刃長に、うぶの打刀拵、天井が低い室内での有事に備えた造りである。切先延びて力強く、地鉄は小板目杢混じり、よく練れて詰み、地沸付く。刃文は互ノ目丁字乱れで、刃縁には砂流が盛んに見られ、金筋、稲妻、足、葉入り、尖りごころの刃混じる様は、煮えたぎるマグマを連想させる。鋩子は直ぐに表は先掃き掛けて沸筋食い下げ、裏は先突き上げごころに共に丸く返る。

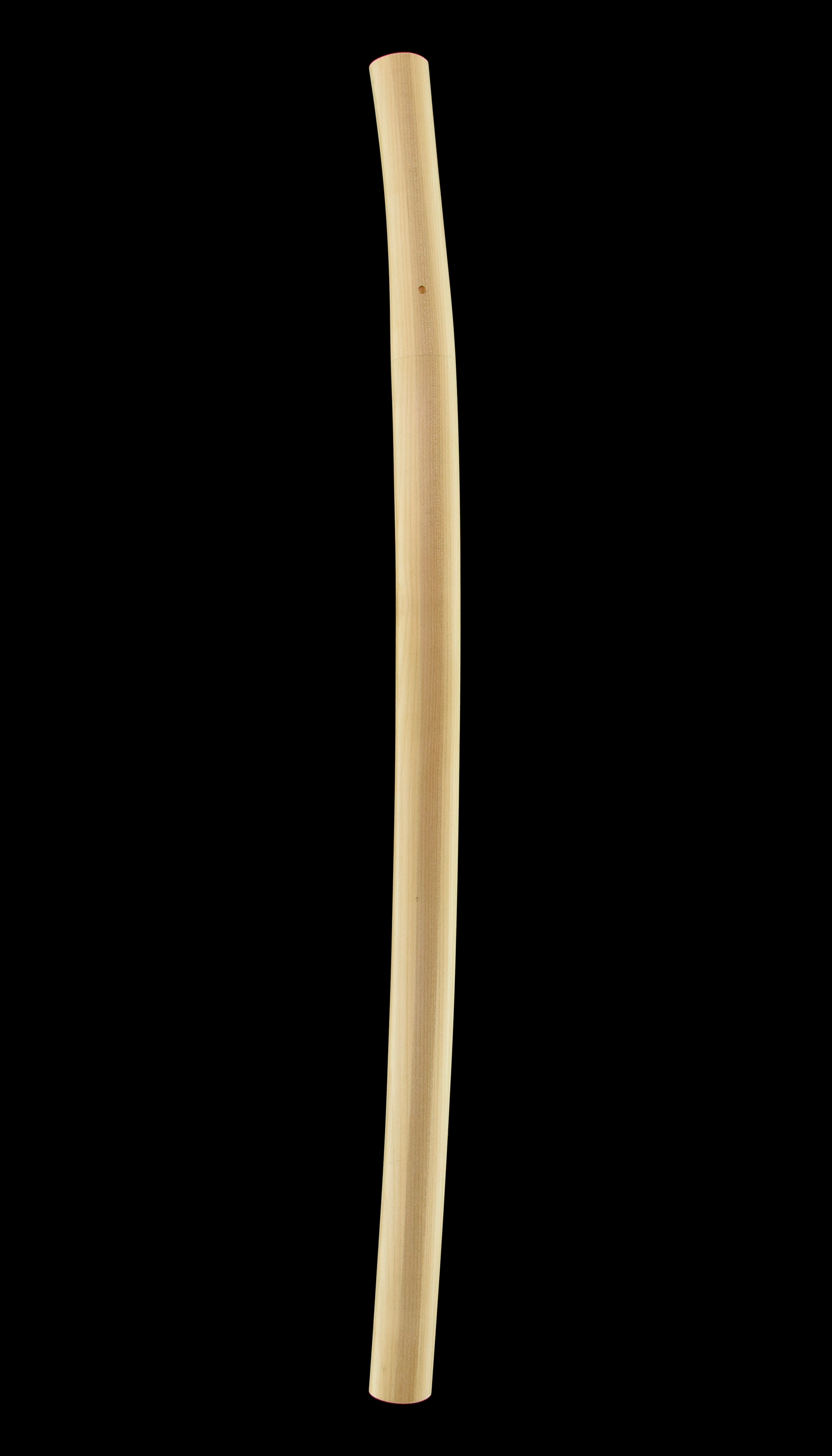

上述の通り天井が低い室内での有事に備えたうぶの拵は現代に於いて、当時の士の武に対する姿勢を研究する意味でも大変貴重な存在で、長い鞘に刃長短い刀身を仕込んだり、逆に短く見える鞘に目一杯長い刃長の刀身を仕込む等、敵に間合を読ませない工夫が凝らされました。このような拵は後世の商売人によってバラされたり、鞘尻の方から穴をあけて長寸の刀が入るように改造されたりと、年々その姿を消しています。

そんな中、この長脇指が仕込まれた打刀拵は非常に状態が良く、柄巻のみ絹糸の風化が進んでいたため、当店にて上巻きを施し直しました。

鐔鳴りは僅かに見られますが、柄にがたつきは無く、しっかりとしており、切羽も完全なオリジナルですり替えられていません。鞘を払って構えてみると、手元重心でバランスが良く、本刀を腰に帯びていた当時の士の武辺魂が覗える逸品です。拵と刀身の長さ比較画像を御覧下さい。

後世に現在の姿のまま残し伝えて下さる方にお譲りしたく考えております。

元幅28.9ミリ 元重ね7.05ミリ

物打幅23.8ミリ 物打重ね5.6ミリ

横手位置幅21.8ミリ 松葉先重ね5.8ミリ

裸身重量645グラム。 拵に納めて鞘を払った重量987グラム。

江戸前期 The early period of Edo era

平成31年3月28日 和歌山県登録

附属 保存刀剣鑑定書、特別保存刀装具鑑定書

豊後国には鎌倉時代初期に定秀・行平の名工が興き、南北朝時代には同国高田の地に友行が出現して豊後国『古高田』の始祖として名高い。文明二年(1470)に大山祇神社に奉納された国宝の大太刀(無銘 伝豊後友行 附)野太刀拵)をはじめ、重要文化財、重要美術品を含め五口の国指定品があります。

友行の門人である重行の子、長盛の代より藤原姓を改め平姓を名乗ったことから、室町時代の作品は『平高田』と呼称しています。

戦国時代末期になると高田の地は大友氏の庇護を受けて備前、美濃と比肩する最盛期を迎えて利刀を鍛えました。 安土桃山期になると大友氏の失脚に伴い一時衰退したものの、海運の利に恵まれて再復興し『統行』以降に藤原姓を復活させたことより『藤原高田』と呼ばれています。

高田鍛冶は古刀期より盛んに他伝を採り入れたために作域が広く、斬れ味に優れたことから中級武士の好尚に乗じて大いに繁盛し、統行、重行、行長の三工が良業物位列に叙され称賛されており、行長の刃味は良業物として知られています。

この脇指は二尺に近い刃長に、うぶの打刀拵、天井が低い室内での有事に備えた造りである。切先延びて力強く、地鉄は小板目杢混じり、よく練れて詰み、地沸付く。刃文は互ノ目丁字乱れで、刃縁には砂流が盛んに見られ、金筋、稲妻、足、葉入り、尖りごころの刃混じる様は、煮えたぎるマグマを連想させる。鋩子は直ぐに表は先掃き掛けて沸筋食い下げ、裏は先突き上げごころに共に丸く返る。

上述の通り天井が低い室内での有事に備えたうぶの拵は現代に於いて、当時の士の武に対する姿勢を研究する意味でも大変貴重な存在で、長い鞘に刃長短い刀身を仕込んだり、逆に短く見える鞘に目一杯長い刃長の刀身を仕込む等、敵に間合を読ませない工夫が凝らされました。このような拵は後世の商売人によってバラされたり、鞘尻の方から穴をあけて長寸の刀が入るように改造されたりと、年々その姿を消しています。

そんな中、この長脇指が仕込まれた打刀拵は非常に状態が良く、柄巻のみ絹糸の風化が進んでいたため、当店にて上巻きを施し直しました。

鐔鳴りは僅かに見られますが、柄にがたつきは無く、しっかりとしており、切羽も完全なオリジナルですり替えられていません。鞘を払って構えてみると、手元重心でバランスが良く、本刀を腰に帯びていた当時の士の武辺魂が覗える逸品です。拵と刀身の長さ比較画像を御覧下さい。

後世に現在の姿のまま残し伝えて下さる方にお譲りしたく考えております。

| 刃長(cm) | 59.81 (一尺九寸七分三厘七毛) |

| 反り(cm) | 1 (三分三厘) |

| 元幅 | 28.9 mm |

| 元重 | 7.05 mm |

| 先幅 | 物打23.8 mm 横手位置21.8 mm |

| 先重 | 物打5.6 mm 松葉先5.8 mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 江戸前期 The early period of Edo era |

| 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書、特別保存刀装具鑑定書 |

| 登録 | 平成31年3月28日 和歌山県登録 |

| 付属 | ― |

| 重量 | 裸身重量645グラム。 拵に納めて鞘を払った重量987グラム。 |