無銘(千子正重)- Mumei(Sengo Masashige) - 3-867

¥990,000

税込

刃長33センチ 反り0.5センチ

元幅29.5ミリ 元重ね6.0ミリ

物打幅25.8ミリ 物打重ね4.7ミリ

横手位置幅25.8ミリ 松葉先重ね4.7ミリ

裸身重量249グラム。

室町中期永正頃(1504~) The middle period of Muromachi era

昭和54年7月19日 東京都登録

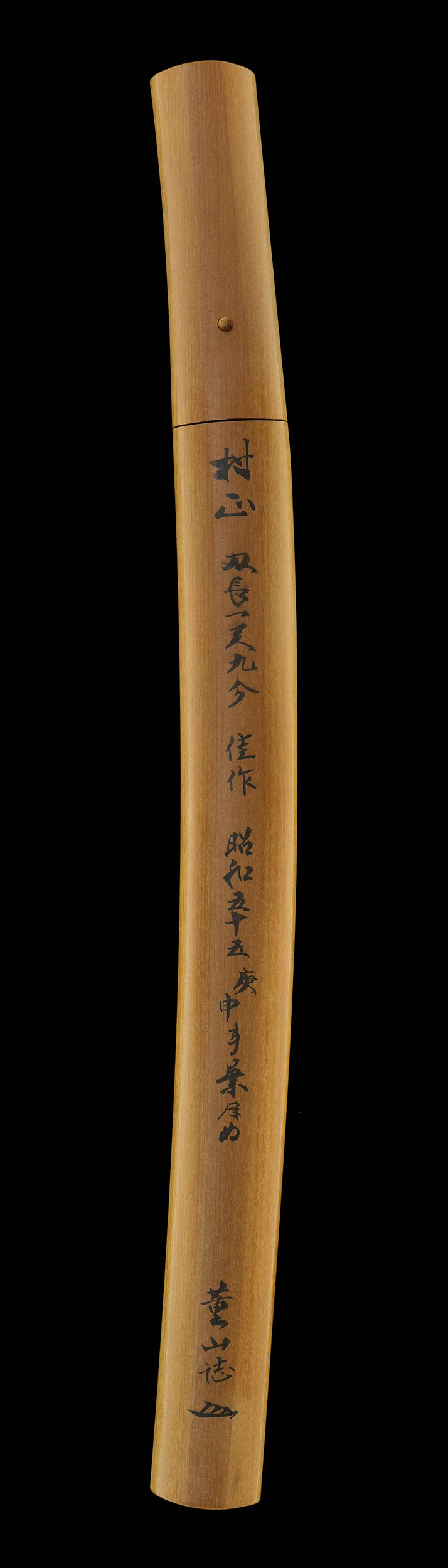

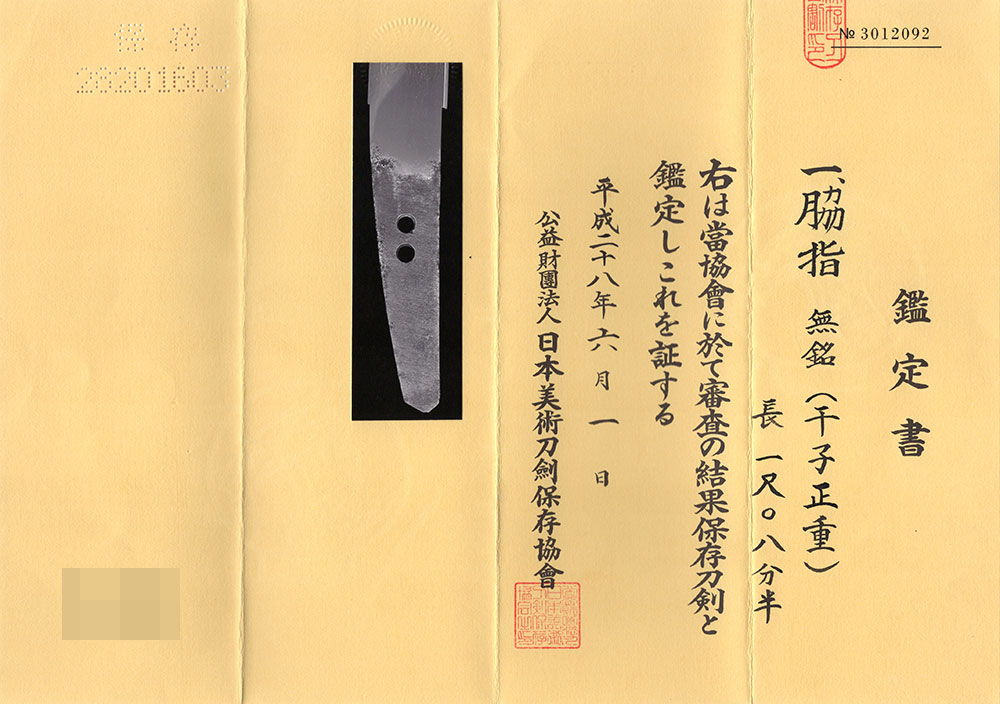

附属 保存刀剣鑑定書、銀はばき、本間薫山先生鞘書白鞘

正重は村正を始祖とする千子派代表の刀工で、初代村正の子、娘婿、もしくは門人とも伝えられ、初代が永正、二代は天文頃に活躍しました。刀は比較的少なく短刀や寸延物が多く経眼されます。

千子派は焼刃の構成や茎の仕立に特徴があり、刃味鋭く、当時から多くの武辺者に愛用され、また、徳川家に仇なす妖刀とのことから、徳川打倒を目指した諸将もこぞって用い、中でも真田幸村が有名です。

徳川家が天下を治め、泰平の江戸期になると、徳川家にはばかって数多くの村正が無銘にされたり、廣正や村重等と銘を改竄されました。

作風は村正に似て板目肌の詰んだものと肌が流れるものがあり、刃文は表裏揃ったものが多く、匂出来の湾れに互の目交じり、箱乱れ風の互の目乱れなどがあり、短刀は村正より大振りで刃文も村正に比して派手なものが多く経眼されます。

※外交史料集「通航一覧」の第四巻「寛明日記」によると、長崎奉行の竹中重義に疑義があり、幕府によって屋敷が捜索されたところ、おびただしい金銀財宝に加え、村正の刀を24口も所蔵していたことが発覚し、寛永11年(1634年)2月22日、重義は嫡子源三郎と共に浅草の海禅寺で切腹、一族は隠岐に流罪を命じられたといいます。

この脇指は本間薫山先生は村正と極め、近年の日本美術刀剣保存協会審査では正重とめられました。

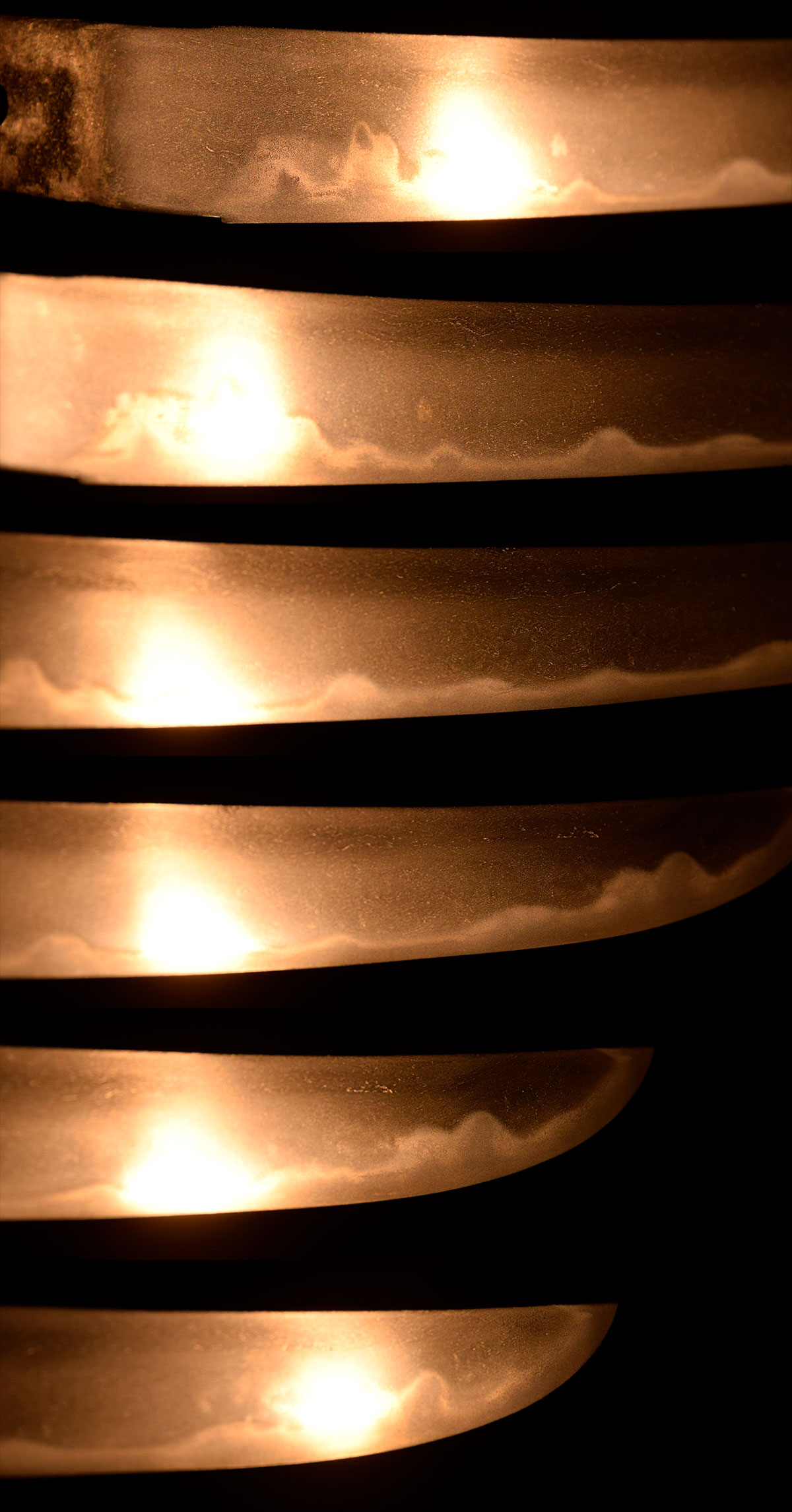

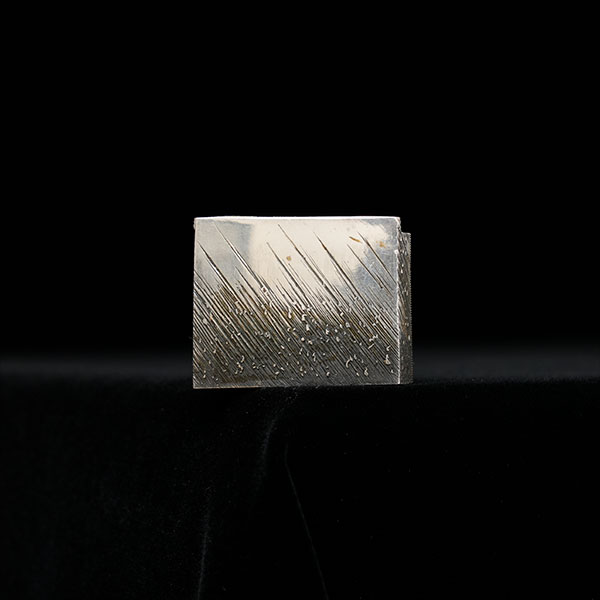

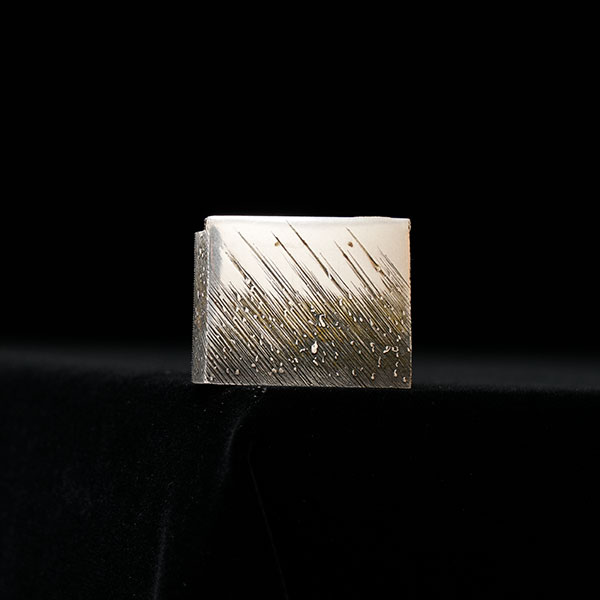

銘鑑によると正重は三代続いていますが、この脇指は永正頃に活躍した初代と鑑せられ、刃長の割に身幅は広めで棟は三ツ棟とし、地鉄は小板目に杢交じって地沸付き、総体に肌良く練れて詰むも少しく肌立ち、刃文は湾れを基調に互の目交じり、足入り、匂勝ちに小沸つき、僅かに砂流しかかり、強い小沸が地に零れ、鋩子は湾れ込んで先丸く返る。

千子派の典型的作風を示す優れた出来映えの名品で、村正には手が届かずとも、この小脇指なら村正の雰囲気を存分に楽しめます。

元幅29.5ミリ 元重ね6.0ミリ

物打幅25.8ミリ 物打重ね4.7ミリ

横手位置幅25.8ミリ 松葉先重ね4.7ミリ

裸身重量249グラム。

室町中期永正頃(1504~) The middle period of Muromachi era

昭和54年7月19日 東京都登録

附属 保存刀剣鑑定書、銀はばき、本間薫山先生鞘書白鞘

正重は村正を始祖とする千子派代表の刀工で、初代村正の子、娘婿、もしくは門人とも伝えられ、初代が永正、二代は天文頃に活躍しました。刀は比較的少なく短刀や寸延物が多く経眼されます。

千子派は焼刃の構成や茎の仕立に特徴があり、刃味鋭く、当時から多くの武辺者に愛用され、また、徳川家に仇なす妖刀とのことから、徳川打倒を目指した諸将もこぞって用い、中でも真田幸村が有名です。

徳川家が天下を治め、泰平の江戸期になると、徳川家にはばかって数多くの村正が無銘にされたり、廣正や村重等と銘を改竄されました。

作風は村正に似て板目肌の詰んだものと肌が流れるものがあり、刃文は表裏揃ったものが多く、匂出来の湾れに互の目交じり、箱乱れ風の互の目乱れなどがあり、短刀は村正より大振りで刃文も村正に比して派手なものが多く経眼されます。

※外交史料集「通航一覧」の第四巻「寛明日記」によると、長崎奉行の竹中重義に疑義があり、幕府によって屋敷が捜索されたところ、おびただしい金銀財宝に加え、村正の刀を24口も所蔵していたことが発覚し、寛永11年(1634年)2月22日、重義は嫡子源三郎と共に浅草の海禅寺で切腹、一族は隠岐に流罪を命じられたといいます。

この脇指は本間薫山先生は村正と極め、近年の日本美術刀剣保存協会審査では正重とめられました。

銘鑑によると正重は三代続いていますが、この脇指は永正頃に活躍した初代と鑑せられ、刃長の割に身幅は広めで棟は三ツ棟とし、地鉄は小板目に杢交じって地沸付き、総体に肌良く練れて詰むも少しく肌立ち、刃文は湾れを基調に互の目交じり、足入り、匂勝ちに小沸つき、僅かに砂流しかかり、強い小沸が地に零れ、鋩子は湾れ込んで先丸く返る。

千子派の典型的作風を示す優れた出来映えの名品で、村正には手が届かずとも、この小脇指なら村正の雰囲気を存分に楽しめます。

| 刃長(cm) | 33 (一尺零寸八分九厘) |

| 反り(cm) | 0.5 (一分六厘五毛) |

| 元幅 | 29.5 mm |

| 元重 | 6.0 mm |

| 先幅 | 物打25.8 mm |

| 先重 | 物打4.7 mm |

| 目釘孔数 | 2個 |

| 時代 | 室町中期永正頃(1504~) The middle period of Muromachi era |

| 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 |

| 登録 | 昭和54年7月19日 東京都登録 |

| 付属 | 銀はばき、本間薫山先生鞘書白鞘 |

| 重量 | 裸身重量249グラム。 |