播陽國衙壮金重 貞享元年子十二月吉日- Banyo no Kokuga no Sho Kaneshige- 6-048

¥440,000

税込

播州金重は、俗名を多田与三左衛門称し、本国は美濃関。播磨国府に住し、江戸、京都にても造りました。活躍したのは寛文頃(1661)から正徳頃(1716)で、業物としても知られる刀工です。

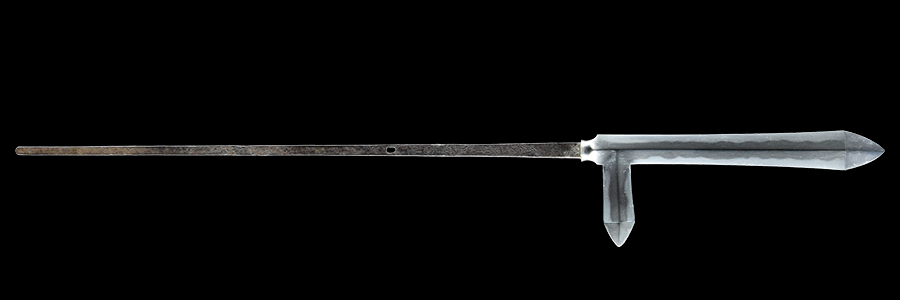

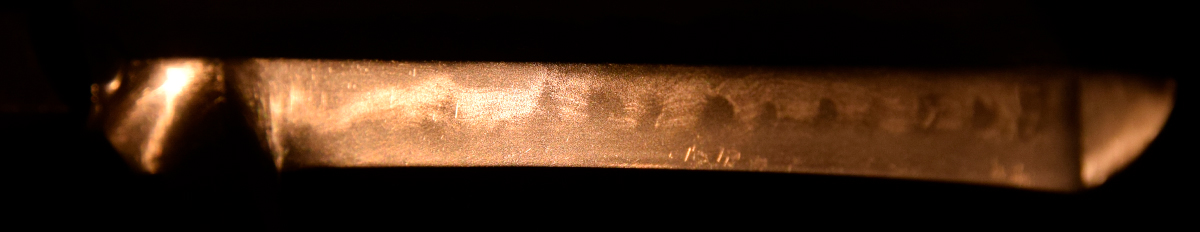

「播陽国衙壮金重」「金重丸」「播陽国衙壮金重於江戸湯島天神龍作」等と銘切ります。

国衙(こくが)とは国府の建物の指し、壮は荘園を意味する。つまりこの槍の銘は、播磨の國の国府がある地域に住む金重という意味である。

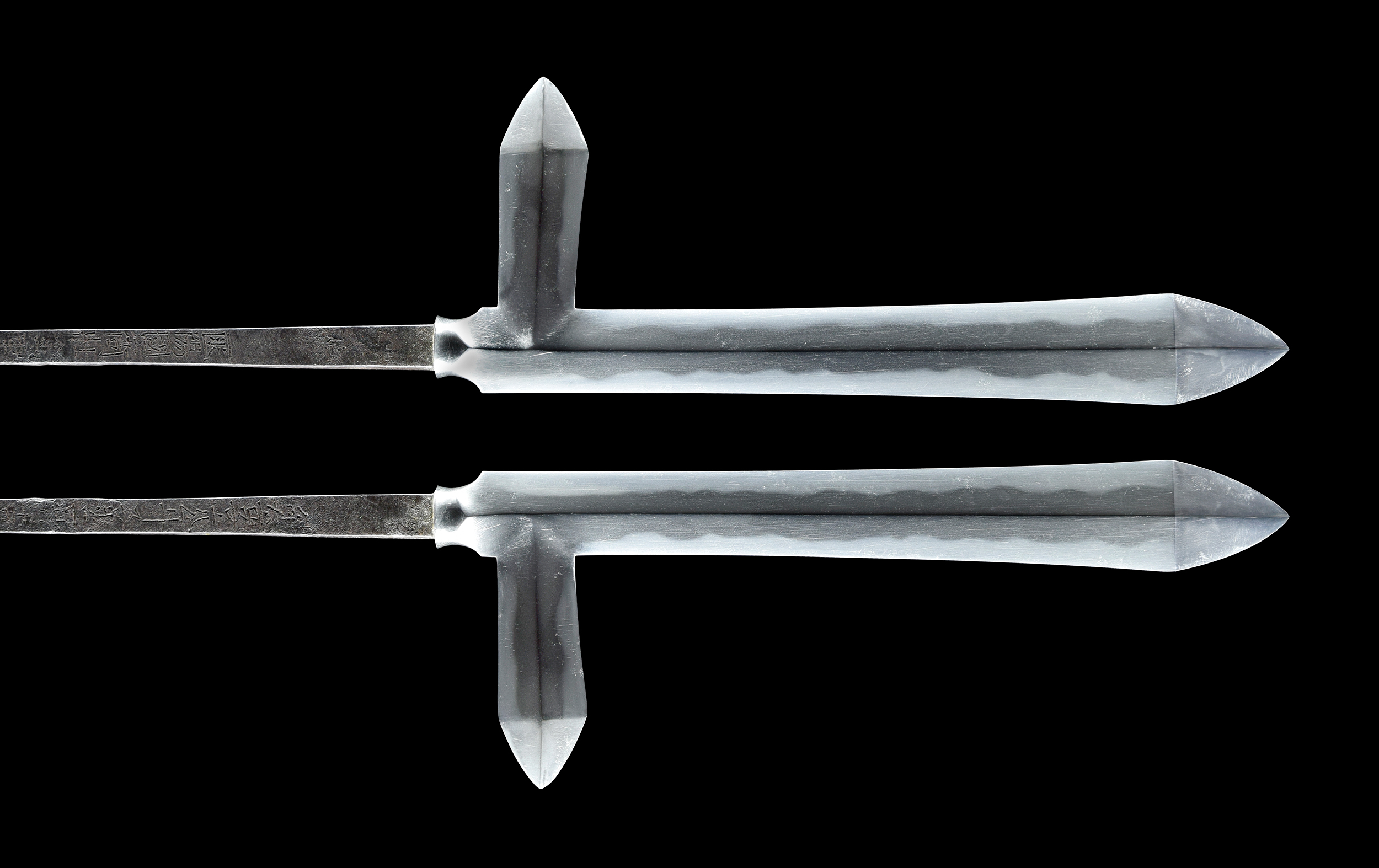

この片鎌槍はどこかの大名による需によるものか、同年紀が切られた同形の片鎌槍が数多く打たれたようで、これまでに茎に朱漆で「八十六」や「九十」と書かれた物を経眼しています。

尚、貞享は四年で終わっており、貞享六年は、つまり元禄二年となります。これは、現代程通信が発達していない当時、改元された知らせを受けるの時差があったことを物語っており、資料としても非常に興味深く、或いは同形の片鎌槍に貞享年紀が多く見られることから、改元後も敢えて貞享年紀を切った可能性も高く感じられますが、日本美術刀剣保存協会の保存刀剣鑑定書が交付された同工同形同年紀の作品には、「貞享元年」とされており、確かに「六」の第四画が跳ね上がっているため、貞享六年ではなく、貞享元年との鑑方も頷ける。

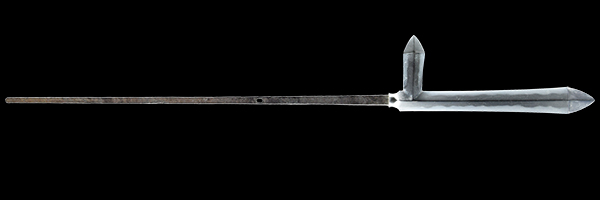

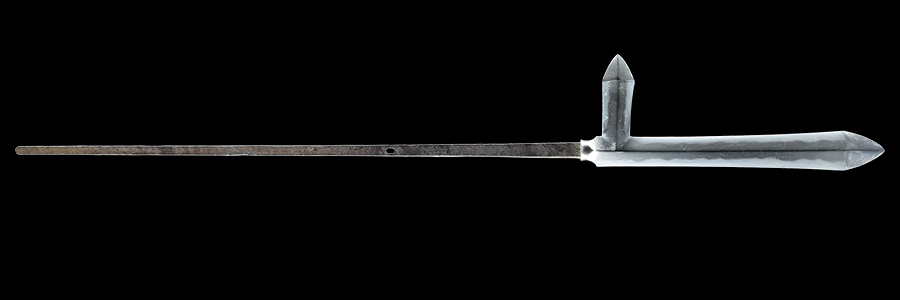

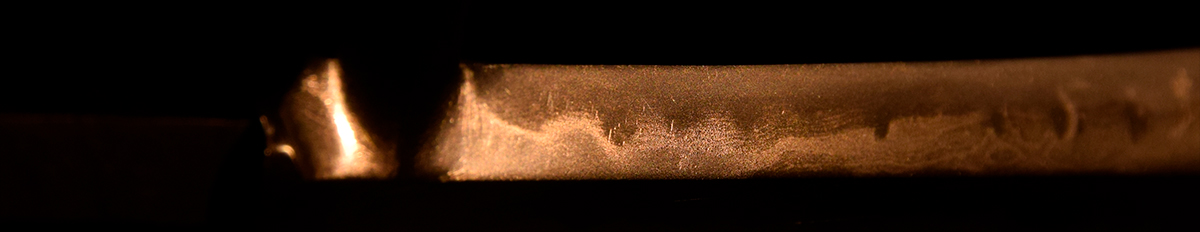

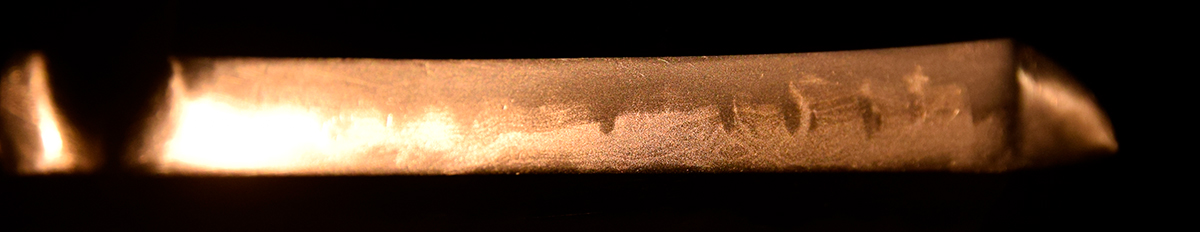

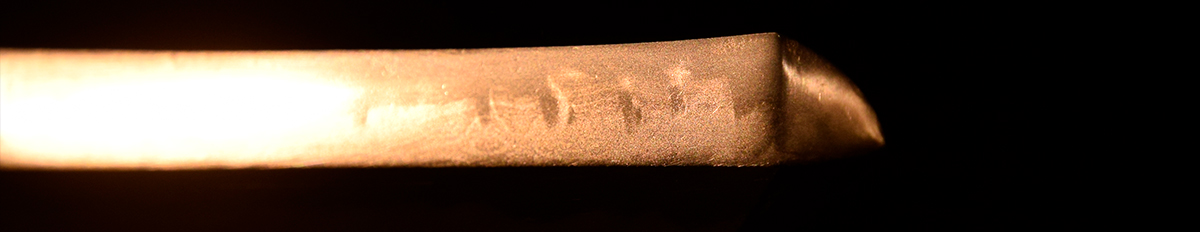

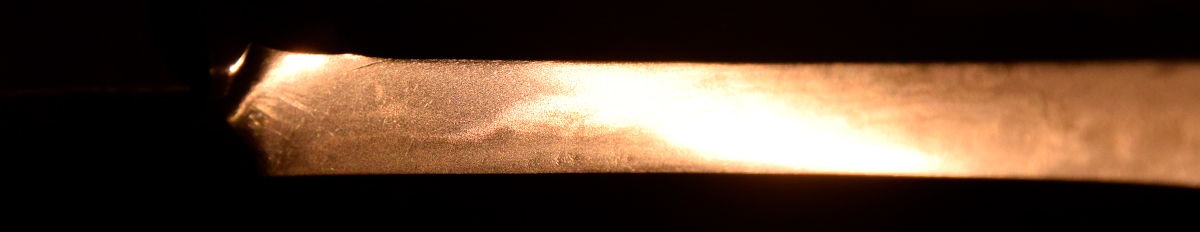

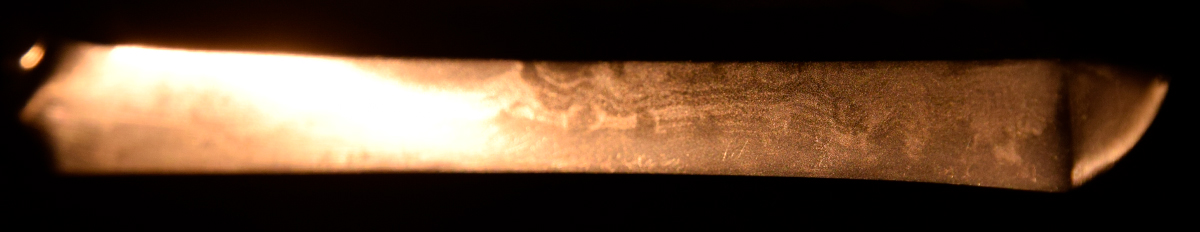

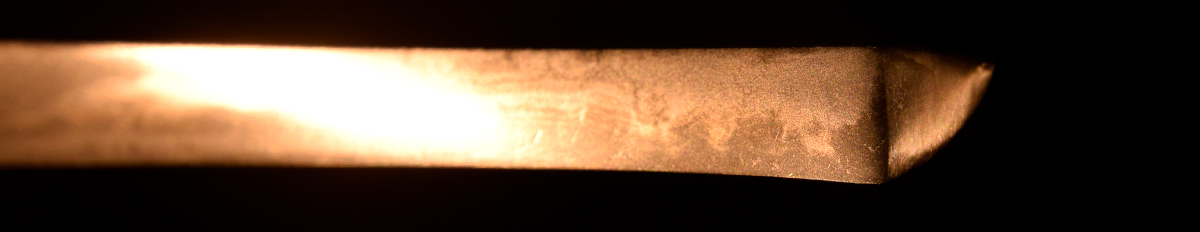

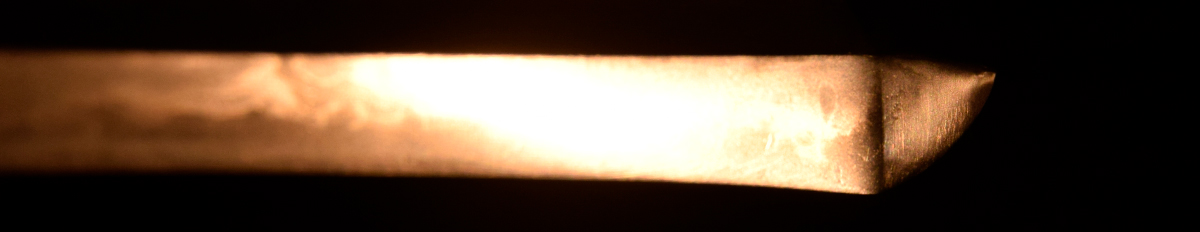

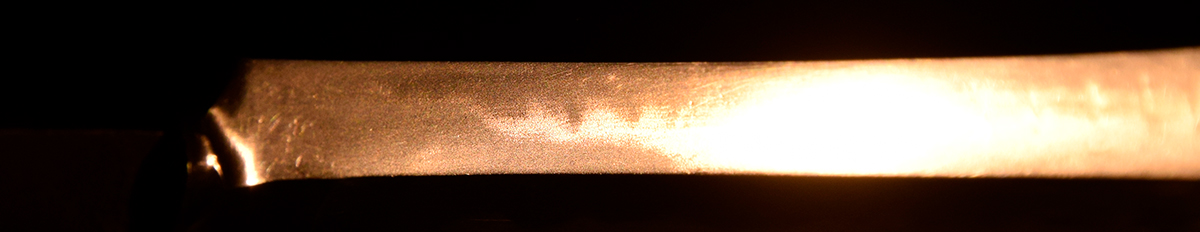

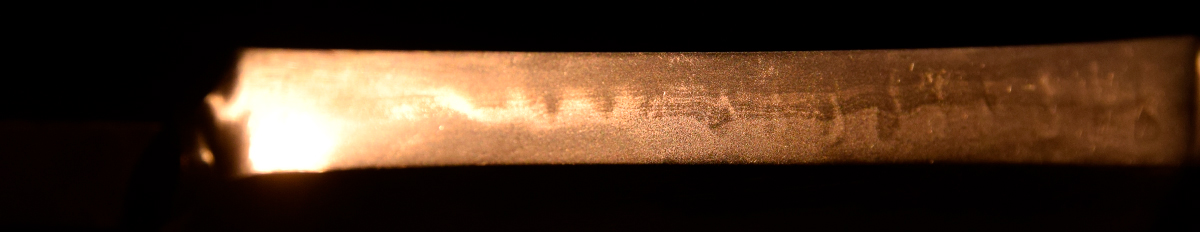

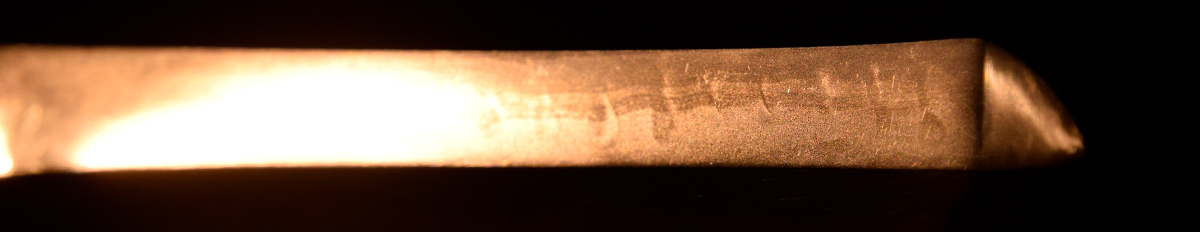

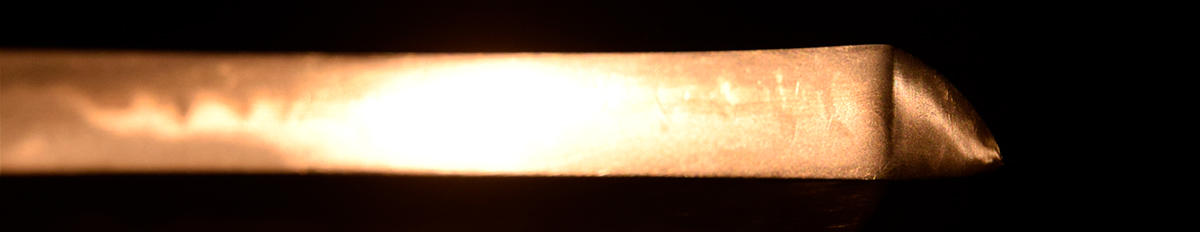

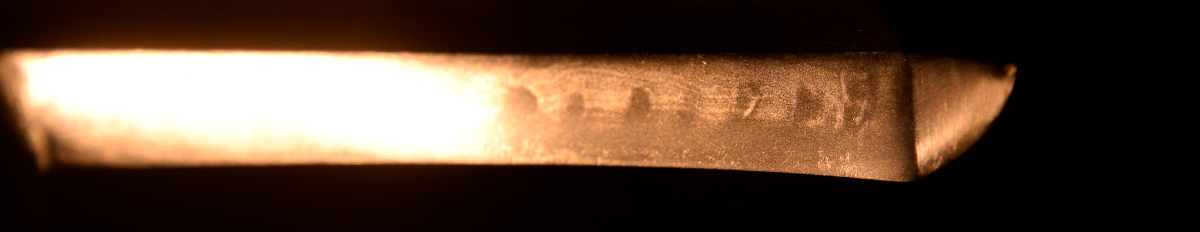

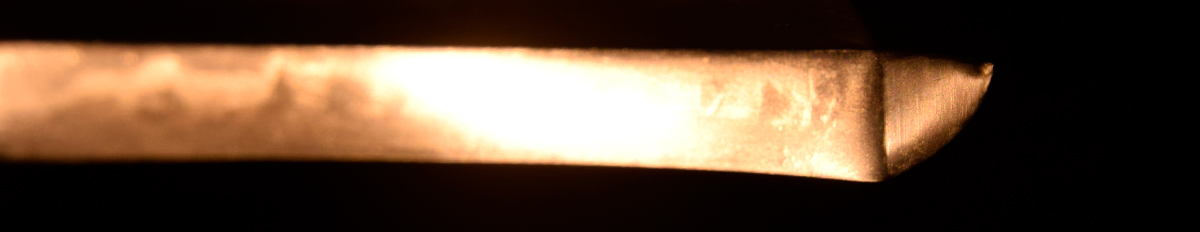

ケラ首は丸形で、元より先に行くに従って先幅が広くなり、穂先の切先並びに鎌部の切先共に剣形で三ツ頭がついた厳つい造り込み。地鉄は小板目で刃縁柾となり、よく練れて詰み、地景入り、刃文は匂口明るい互ノ目乱れで、刃中盛んに砂流かかる迫力があって出来が良い。

近年研磨されたものですが、上手な研磨とは言えず、本槍が持つ魅力を引き出せていません。余力ある方は是非とも然るべき研磨を施し、特別保存刀剣鑑定も受審の上、本槍の出来の良さを御堪能頂きたく思います。

茎長さ約36.4センチ。鎌部分の長さ約5.3センチ。ケラ首根本14.3ミリ。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

「播陽国衙壮金重」「金重丸」「播陽国衙壮金重於江戸湯島天神龍作」等と銘切ります。

国衙(こくが)とは国府の建物の指し、壮は荘園を意味する。つまりこの槍の銘は、播磨の國の国府がある地域に住む金重という意味である。

この片鎌槍はどこかの大名による需によるものか、同年紀が切られた同形の片鎌槍が数多く打たれたようで、これまでに茎に朱漆で「八十六」や「九十」と書かれた物を経眼しています。

尚、貞享は四年で終わっており、貞享六年は、つまり元禄二年となります。これは、現代程通信が発達していない当時、改元された知らせを受けるの時差があったことを物語っており、資料としても非常に興味深く、或いは同形の片鎌槍に貞享年紀が多く見られることから、改元後も敢えて貞享年紀を切った可能性も高く感じられますが、日本美術刀剣保存協会の保存刀剣鑑定書が交付された同工同形同年紀の作品には、「貞享元年」とされており、確かに「六」の第四画が跳ね上がっているため、貞享六年ではなく、貞享元年との鑑方も頷ける。

ケラ首は丸形で、元より先に行くに従って先幅が広くなり、穂先の切先並びに鎌部の切先共に剣形で三ツ頭がついた厳つい造り込み。地鉄は小板目で刃縁柾となり、よく練れて詰み、地景入り、刃文は匂口明るい互ノ目乱れで、刃中盛んに砂流かかる迫力があって出来が良い。

近年研磨されたものですが、上手な研磨とは言えず、本槍が持つ魅力を引き出せていません。余力ある方は是非とも然るべき研磨を施し、特別保存刀剣鑑定も受審の上、本槍の出来の良さを御堪能頂きたく思います。

茎長さ約36.4センチ。鎌部分の長さ約5.3センチ。ケラ首根本14.3ミリ。

各種クレジットカード、ショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。

| 刃長(cm) | 19.3 (六寸三分六厘九毛) |

| 反り(cm) | ― |

| 元幅 | 14.4 mm |

| 元重 | 19.6 mm |

| 先幅 | 横手位置25.0 mm |

| 先重 | 横手位置8.05 mm |

| 目釘孔数 | 1個 |

| 時代 | 江戸中期貞享元年(1684) The middle period of Edo era |

| 鑑定書 | ― |

| 登録 | 昭和39年6月16日 大阪府登録 |

| 付属 | 白鞘 |

| 重量 | 裸身重量227グラム。 |